原子力規制委と事業者を覆う 「相互不信」の危険性

澤 昭裕

国際環境経済研究所前所長

(「WEDGE Infinity」からの転載)

【要旨】

- ・

- 現状のような事業者—規制機関の関係性が長期間継続すれば、「真の安全性向上」という目的自体の達成が危ぶまれる。

- ・

- 「安全」は相対的概念であり、絶対的なものではない。「安全性を保証せよ」という、自治体等に頻繁に見られる要求は的外れ。

- ・

- 規制委は安全に関する「必要条件」を扱い、事業者がそれとは違った次元と質で自律的に安全性向上対策を行うのがあるべき姿。

原子力安全規制を巡る動き

東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、原子力利用技術、原子力発電所運営に係る事業者の組織ガバナンス、政府の原子力政策等原子力全般にわたる不信感が急速に増大するなか、原子力に対する信頼を再構築するための試みが徐々に行われ始めている。こうした試みは、原子力損害を受けた近隣コミュニティの再建はもとより、事故炉の廃炉・汚染水対策など福島第一原発の現場での努力はもちろんのこと、事業者の組織文化の見直し、政府の原子力政策のあり方や行政体制の再構成など、広範な分野に及ぶ。

なかでも、エネルギー政策上原子力の推進を任務とする組織と、原子力利用の安全規制を行う組織を分離し、安全規制を担う組織として独立性の高いいわゆる三条委員会とする形で原子力規制委員会(以下「規制委員会」)を設置、その事務局として原子力規制庁を創設することで、推進側と規制側のチェック&バランスが機能することを目指した。また、一方で事業者には、福島第一原発の事故の原因となった要因、東京電力の事故被害の拡大回避への対応や事故収束に向けた取組みをまさに「我が事」としてとらえ、真剣に自らの組織文化や組織ガバナンスの改善に取り組むことが期待されている。

こうした政府、事業者の取り組みは、事業者(ライセンシー)と規制機関(ライセンサー)の間の互いに対する敬意(respect)と信頼(trust)に基づく健全かつ建設的な関係性が築かれて初めて実効的なものとなる。もちろん、福島第一原発事故からわずか3年間しか経っていない現在では、依然としてそうした成熟した関係を築くことが極めて困難であることは間違いない。規制機関とすれば、自らの規制対象である原子力利用技術・設備・施設・事業についての信頼を再構築していくためには、当然ライセンシーである事業者に対して厳しい姿勢を取ることが、第三者による評価を高めることになると考えても自然だろう。また、原子力推進を組織任務とする行政機関も、安全規制の独立性を阻害したり、規制活動や判断過程に介入したりしていると誤解されかねない行動は慎むべしとの態度を取っているとしても不思議ではない。

一方事業者は、こうした行政機関の態度の変化に戸惑っている様子も見える。規制委員会設置以前の規制活動における事業者と規制機関側との間での手続き上の慣行や前例が一切参考にならず、全く新たな許認可申請・審査プロセスを経なければならなくなったため、いわゆる「予見可能性」が喪失している。そのうえ、原子力発電所が停止していることによる化石燃料の購入増大等の要因によって財務状態が悪化していることから、再稼働に向けての「焦り」が事業者の心理を覆っている。

こうした事業者—規制機関の関係性は、一時的であればともかく、これが構造化してしまって長期間継続するようなことでもあれば、すべての関係者間で不信感や猜疑心だけが目立つようになり、「真の安全性向上」という関係者全員の目的自体の達成が危ぶまれる事態に陥ってしまうことが懸念される。

原子力安全規制の考え方の変化

規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて制定した新たな規制基準に基づき、各事業者から申請があった各プラントについて、当該基準に適合しているかどうかを審査している。今回は再稼働に向けての審査を効率化するため、設置変更許可、工事計画認可、保安規定認可が一括して行われている。ここ最近、この規制活動を巡って生じている問題点を見ていく。

一般論として、原子力の安全規制は他の技術の安全規制分野と同じく、すべからく「技術」というものには潜在的危険性が存在することを所与のこととして、その潜在的危険が顕在化する確率を最小化し、仮に顕在化した場合でもそれによる被害を最小限に止めるための措置を事前に要求するというのが安全規制の本質的な考え方としてある。すなわち「安全」は相対的概念であり、絶対的なものではない。福島第一原発事故の前までもこうした考え方が安全規制の本質であったことには変わりない。

しかし、立地地域のコミュニティから絶対的安全性を要求されるという実態や原発訴訟における被告側主張の継続性を阻害する懸念(つまり、不断に安全対策を強化していく必要があるということを認めれば、それ以前の許認可の根拠となっていた「安全性」に疑問符が付きかねない)があったのが現実だ。その現実を前にして、国も事業者も、絶対的な安全性があたかも存在するかのような説明を繰り返し(=「ゼロリスク論」)、また自らもそれを信じてしまう事態に陥ってしまった(=「安全神話」)。すなわち、福島第一原発事故以前は、事故事象の態様、その事象それぞれについての生起確率、仮に起こった場合の被害程度の総合的な評価で測られる「リスク」を社会的な許容限度以下にすることを目的とした安全規制(risk-informed regulatory framework)の考え方が一般的に受け入れられていたとは言えない状態だったのである。

福島第一原発事故の反省に立って、それ以降の安全規制の考え方は、事故の可能性はゼロではない、しかしそれをできる限り封じ込める措置や対策を事業者に要求することによって、原子力関連プラントを運転するに際しての安全に関する「必要条件」を提示し、その条件に適合しているかどうかを審査するということを正面から認めようとするものとなった。規制委員会はまさにその必要条件の提示と事業者の対策が条件を満たしているかどうかを検認することをその任務とすることになったわけである。

一方、必要条件を満たせばそれで安全性は確保できるのか?という疑問が生じる。実は、必要条件を満たすことは当然で、それ以上に安全性を不断に高めるための方策を立案・実施していくという行動を取ることは、事業者の責任なのである。すなわち、サイトの安全性については、事業者に第一義的責任があるということだ。これは、世界的標準の考え方でもあるし、また原子力損害賠償法において事業者が無過失責任を負っていることから見ても、規制機関が制定する規制基準を満足する措置を講じたからといって、安全性の喪失、危険の顕在化、すなわち事故の責任から事業者が免れえないことは明らかである。これはまた、事業者以外の規制委員会や他の行政機関に「安全性を保証せよ」という、自治体等に頻繁に見られる要求がいかに的を外れているかということも示しているのである。

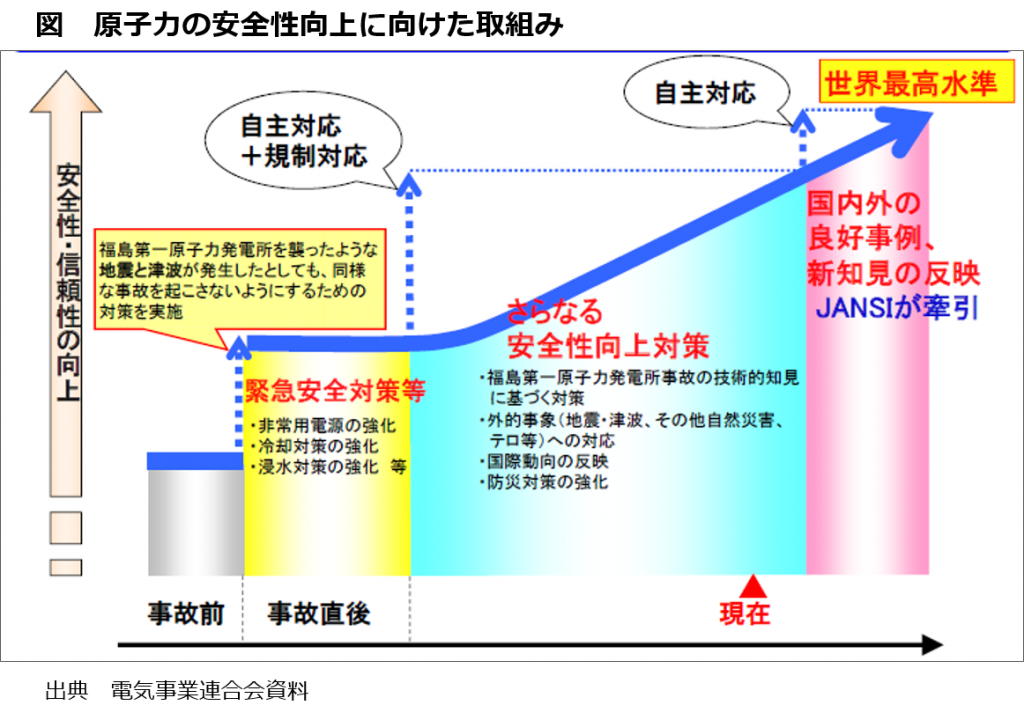

上述の意味で、規制委員会は必要条件を扱い、事業者がそれとは違った次元と質で自律的に安全性向上対策を行うというのが本来あるべき姿なのだが、実態はそうなっていない。それはこの図にも見られるように、事業者自身が安全対策を一次元的な線上で捉えるという誤解をしていることにも現れており、これではいつまでもリスクゼロの世界が存在するかのように解釈できてしまう。事業者の自主的な安全性向上への取組みは、安全規制の延長線上で行われるものばかりではなく、安全規制の視野の外にある問題や、サイト特有の条件を考慮に入れた総合的な安全対策を含むものである。