第一次世界大戦100周年に思う

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

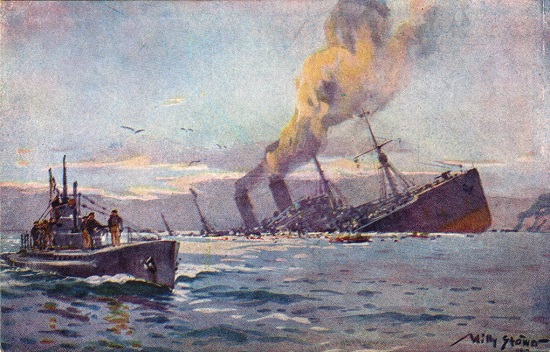

第一次世界大戦がエネルギー政策にもたらしたもう一つの大きな教訓は潜水艦による通商破壊戦、シーレーン途絶の恐ろしさであった。第一次大戦中、ドイツ海軍のUボートは英国の商船を次々に撃沈し、島国の英国は降伏一歩手前まで追い詰められる。エコノミスト誌は「1917年4-6月の英国、連合国の商船喪失数が続いていたら年末までにドイツが勝利していただろう」と論じている。

第一次世界大戦中のUボートによる通商破壊

日英同盟によって地中海に駆逐艦を派遣した日本海軍は通商破壊戦の威力を目の当たりにしたはずであったが、それを活かした形跡は見られない。第二次世界大戦中も大西洋の戦いは通商破壊であった。しかし日本海軍においては、潜水艦はあくまで敵艦隊撃滅のための漸減兵器と位置づけられ、シーレーン防衛を通じたタンカー、商船の護衛には艦隊決戦に比して遥かに劣後するプライオリティしか与えられなかった。このため、太平洋戦争当初は順調であった南方石油の日本へのタンカー輸送も米国潜水艦の攻撃によって、みるみる低下し、昭和20年に入ると完全に途絶する。戦艦大和の悲壮な片道燃料出撃はこうした中で断行されるのである。

第一次世界大戦から100年の間、エネルギーをめぐる各国情勢も大きく塗り変わった。英国は1970年代に北海油田を発見し、1980年~2005年まで石油純輸出国になるが、北海油田の生産低下により、再び純輸入国になっている。戦前、世界最大の石油輸出国であった米国は、戦後、石油輸入国に転じ、2013年に中国に抜かれるまで世界最大の石油純輸入国であったが、シェール革命により、2020年頃には世界最大の石油産出国になり、2035年には純輸出国になると言われている。そんな中で石油輸入相手国が米国から中東諸国に変わったとはいえ、石油供給をほぼ全量輸入に依存するという日本の基本構造は変わっていない。米国からの輸出禁輸、潜水艦によるシーレーン寸断というかつてのリスクは、中東情勢の緊迫によるホルムズ海峡の閉鎖リスク、南シナ海における中国の覇権というリスクに置き換わったとはいえ、日本へのエネルギー供給ルートが危機に脆弱であることも変わらない。そんな風に考えると、第一次大戦以降、エネルギーは常に日本の「ダモクレスの剣」であり続けていることを痛感する。