第一次世界大戦100周年に思う

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

同時に英国海軍の燃料転換は新たな課題を突きつけた。石炭と異なり、石油資源の賦存は偏っており、英国には国内石油資源がなかったからである(英国が北海油田の開発を始めるのは50年近く先である)。このため、英国海軍の存立は輸入石油に依存することとなり、その安定供給が国家安全保障上の至上命題となった。そのことを最もよく理解していたのがチャーチル海軍大臣自身であった。英国はアングロ・ペルシア・オイル(後のBP)の株を取得し、石油安定供給の布石を打つ。“On no one quality, on no one process, on no one country, on no one route, and on no one field must we be dependent. Safety and certainty in oil lie in variety and variety alone.” というチャーチルの言葉は今日につながるエネルギー供給源多角化の考え方そのものである。その意味でチャーチルはエネルギー安全保障政策の先駆者であったとも言えよう。

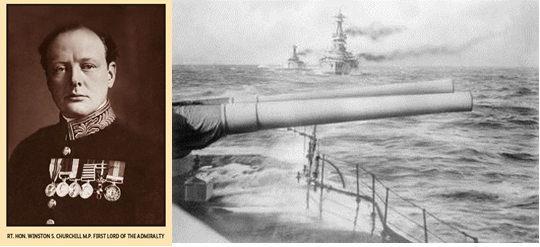

チャーチル海軍大臣 第一次大戦中の英国艦隊

燃料転換の影響は海軍にとどまらない。第一次世界大戦で初めて出現した戦車、戦闘機といった兵器も石油を燃料としており、戦争遂行能力と資源確保は密接不可分の関係となる。これは同時に石油資源に乏しい島国の日本が主要国の中でも最も脆弱な存在になったことも意味していた。

日本の原油生産は最盛期でも年間50万キロリットル未満であったのに対し、石油需要は拡大する一方であった。当然ながら輸入石油は年々増大し、1940年当時の日本の原油生産は33万キロリットル、石油消費量は460万キロリットルで輸入依存度は約92%、しかも石油輸入の81%を、仮想敵国である米国に依存していた。

もとより、日本は石油資源の乏しさがアキレス腱であることをよく認識していた。大正初頭から石油備蓄を拡大し、太平洋戦争直前には約840万キロリットルの石油備蓄量を保有していた。当時の石油消費量の1年半~2年分の量に相当し、世界最大規模であった。しかし1941年の南部仏印進駐は米国の対日石油全面禁輸を招き、日本は海外からの石油調達の大部分を失った。「このままでは石油備蓄を食い潰し、袋小路に追い込まれる。時間が経過すれば工業力に勝る米国と日本との保有艦船の差も拡大する。座して死を待つよりも今、南方に進出して資源地帯を確保しよう」というのが日本の選んだ戦略であり、その行き着く先については改めて述べるまでもない。