COP19を振り返る ―新枠組みへの展望―

温室効果ガスを削減するのは技術!日本への期待

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(「月刊ビジネスアイ エネコ」2014年1月号からの転載)

COPは気候変動を解決するための会議か

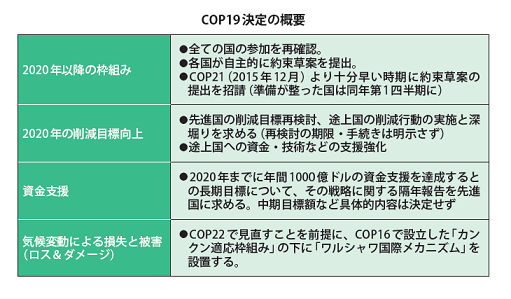

COP19(第19回気候変動枠組み条約締約国会議)は会期を1日延長し、11月23日夜9時ごろにようやく全日程が終了した。例年より早く、ポーランドの建国記念日である11月11日にスタートしたCOP19では何が成果として残り、今後何をしなくてはいけないのか考察する。

全体を振り返ると、気候変動を解決するための会議というより、気候変動による「今ある危機」への対応支援が強く要求され、先進国から途上国への支援策を決める会議という色彩が今まで以上に強くなった。

COP19の主要なテーマは、 2020年以降すべての国に適用される法的枠組み構築について具体化することであった。将来世代に対する気候変動の影響を緩和するには、すべての国が温室効果ガス排出削減に取り組む新たな枠組みが必要不可欠だからだ。

しかし、11月上旬に巨大台風の被害を受けたフィリピンへの同情もあって、途上国の温暖化への適応策(例えば島しょ国における堤防建設)への資金支援や、気候変動に伴う(と思われる)自然災害について被害者たる途上国への補償の意味合いを持つ「損失と被害」に交渉の主軸が置かれた印象を受ける。

結局、資金支援については具体的な進展は見られず、「損失と被害」については新組織の立ち上げなど一部途上国の主張が通ったものの、先進国がこだわったように気候変動への「適応」の枠組みの下で扱われることとなり、3年後に見直すことで妥協が図られた。途上国が分裂し交渉力を低下させた一方、米国やEU(欧州連合)、日本など先進国が新興国の巻き込みという共通の目標をもって交渉に臨んだため、先進国の交渉力が途上国に勝った感がある。別の見方をすると、EUの存在感が希薄化したことで、先進国の中の意見の相違が目立たなくなったと言えるのかもしれない。

今回印象的だったのは、数年前から徐々に広がってきた途上国の中での分裂があからさまになったことだ。COP17(2011年、ダーバン) において、「すべての国に適用される」枠組み構築に向けた作業を進めることが合意されたが、中国、インドを中心に気候変動枠組み条約の「共通だが差異ある責任」の原則に基づき先進国と途上国の「二分論」を維持すべき、という声もまだ根強い。しかし、世界第1位の二酸化炭素(CO2)排出国となった中国を含む新興国、発展著しい途上国も参加する新たな枠組みを構築しない限り気候変動対策として効果がないことは常識となっており、気候変動の影響で深刻な被害を受けている島しょ国や後発開発途上国はこれ以上、中国などが途上国の皮を被ることを許さない。

さらに、各国の削減目標の決め方や法的拘束力の有無、緩和・適応・資金・技術各テーマへの力点の起き方など様々な点において、途上国の間で意見の違いや対立が見てとれた。

COP期間中、環境NGO(非政府組織)が交渉に後ろ向きな態度を示した国に対し日々皮肉を込めて贈る「化石賞」を中国やインドが受賞したことは、日本ではほとんど報じられなかったが、現地では大きな驚きを持って受け止められた。途上国の受賞は史上初である。先進国の責任により生じている気候変動の被害を受ける途上国と、それに同情する環境NGOが一体となって先進国に対し、その削減努力や途上国への技術・資金支援を求めるという気候変動交渉における「南北問題」の構図は変質し、より複雑化しつつある。

ちなみに、COP19 で最も化石賞の受賞ポイントが大きかったのは豪州である。政権交代でこれまでの温暖化対策を見直し、企業の負担が大きい炭素税の廃止法案を提出した。豪州は閣僚クラスのCOP19出席を見合わせた。

日本の新削減目標への受け止め

現地時間11月20日、石原伸晃環境大臣がCOP19のプレナリー(本会議)で、わが国の2020 年までの温室効果ガス削減目標について、民主党政権が掲げていた1990年比25%削減を見直し、2005年比3.8%削減とすることを発表した。あわせて、温暖化に向けた革新的技術開発のため今後5年間で官民あわせて1100億ドル(約11兆円)の国内投資を目指すこと、途上国の温暖化対策支援に160億ドル(約1兆6000億円)を拠出することなども表明した。

実はこの新削減目標は閣議決定されたものでなく、安倍晋三首相を本部長とする地球温暖化対策推進本部の決定を得たものでもない。「削減目標値を持たずにCOPに行けば、日本の交渉がもたない」との声に押され、麻生政権時代に「地球温暖化問題に関する懇談会」の下に設置された「中期目標検討委員会」の検討内容をベースに急ごしらえしたと推測される。

日本のメディアは新削減目標を「後退」と表現しているが、民主党政権下の「2020年時点において1990年比25%削減」という目標はそもそも見直さざるを得ないものであった。

民主党の鳩山由紀夫元首相は2009年9月の国連気候変動サミットで、この「25%削減目標」を表明。その後に策定されたエネルギー基本計画は、およそ実現不可能と思われた削減目標のつじつまを合わせるため、2030 年までに全電源における再生可能エネルギーの割合を19%、原子力を53%へと急拡大して低炭素化を図るとした。これらの実現可能性には、当時から疑問が持たれていた。

追い打ちをかけたのが、東京電力福島第一原子力発電所事故である。事故を契機に一時期を除いて日本の全原発(50基)が稼働停止する事態となっている。現在は電力の9割を火力発電が賄っており、25%削減を実現できるような具体的手段はない。

一部ではあるがそうした事情を理解した海外メディアの報道もあった。Times誌は「日本が非現実的な目標を捨て去り、グリーン技術の開発・普及に注力する旨の勇気ある表明をしたことは、より実効性ある温暖化対策への第一歩になる」(11月18日)と評した。Wall Street Journalは「日本は、地球温暖化の不確実性と経済的な現実性の賢明なバランスを取る国である。新たな削減目標においても、日本は世界最悪の排出国ではない」(11月20日)と記し、現実的な目標への見直しはそれなりに合理的な行動と評価した。

ただ、新削減目標の内容はさておき、なぜ今このタイミングで公表したのかについては議論の余地があるだろう。気候変動交渉に長く携わり、日本の状況にも詳しい海外の友人は「福島事故後すぐに目標値の見直しを発表すれば、誰も何もいわなかったであろうに」と指摘する。原発停止が全国に広がりここまで長引くとは、当時、誰も予想できなかったであろうから、今になってそれを日本政府に求めるのは酷なのかもしれない。しかし、少なくとも1990 年比25%削減という目標は撤回せざるを得ないということについて明らかにしておくべきであったのではないか。

震災直後に、代替する目標値を根拠をもって提示することは難しかったかもしれないが、今回提示した新目標も原発の稼働がないという仮定の下に掲げたものであり、閣議決定も地球温暖化対策推進本部の決定も得ていない。見直しの可能性も付言しているのだから、震災直後に「目標の見直しは不可避。新目標は状況が落ち着いてから公表」で押し通すこともできたであろう。

温暖化対策まで考える余裕がなかったことは想像に難くないが、放置してきたことで現状でのオプションが狭まったことは確かだ。当時の民主党政権は、震災直後のCOP17においてエネルギー政策の見直しについて言及したが、看板政策だった削減目標を撤回することは積極的に議論せずタイミングを逃してしまった。

日本の新削減目標に対し、交渉の現場では強い反発が示された。11月15日には「特別化石賞」を受賞し(日本が受賞したのはCOP 期間中1回のみ)、環境NGOが期間中に発行するニュースレターのうち11月16日号のトップタイトルは“Don’t Dropthe Ball , Japan(! 投げやりになるな、日本!)”だった。また、日本を名指ししていないものの、「COP期間中に目標値を引き下げるというこれまでにない対応をした国がある」といった非難も出た。

一方、特に先進国からの批判は、見直した目標の内容よりも、タイミングについてであったようだ。今回のCOP19は2020年以降の新たな枠組み構築に向けた交渉を進めることが主要テーマであった。再び京都議定書のように一部の先進国のみが削減義務を負う実効性に乏しい仕組みにすることを避けるため、先進国は一丸となって中国やインドなど大排出国となった「途上国」と対峙し、その参加を引き出すことに交渉の全精力を注ぐことが必要であった。先進国の交渉関係者からは、日本が新目標を持ち出し、先進国の交渉の足並みを乱したことへの批判があったという。

しかし、ポーランド・ワルシャワでの2週間の交渉を振り返れば、日本がヤリ玉に上がったという印象はない。各国の削減目標よりも、先進国から途上国への資金・技術支援などについて多くの関心が集まったこと、交渉がなんとか破綻を免れ文書の採択に成功したこと、さらに日本が提唱する「二国間クレジット制度(JCM)」を通じた日本との協働に多くの途上国が関心を持ったことなど複数の要因によるものであろう。

特にJCMについては、日本政府が主催した「JCM署名国会合」に署名8カ国全ての代表者が参加したほか、モンゴルやベトナムの代表は公式の場においてJCMへの期待を表明し、わが国にとって大きなサポーターとなってくれた。これまでの努力と幸運が重なり、日本は結果として今回のCOPで悪者にも敗者にもならずに済んだといえる。

新枠組み構築に向けた今後の展望と日本のなすべきこと

日本が2020年までに05年比3.8%削減という新目標をどう達成するのか、また、どのような2020 年以降の目標を掲げるのかについては今後具体的な議論が行われる予定だが、日本の技術を世界全体での温室効果ガス削減に活かすべきであることは言を俟またない。目標に前提条件が付されていたからでもあるが、鳩山元首相が公表した野心的な目標がそれほど各国から高い評価を受けたわけでもなく、今回の新目標がそれほど大きな反発を呼んだわけでもないことを考えれば、日本に期待されていることは、自国の排出量削減よりむしろ世界全体での削減に技術で貢献することであろう。

しかし、太陽光パネルなどの国際シェアを見れば明らかなように、多くの技術分野において中国や台湾、韓国企業に少なくとも設計性能上はキャッチアップされている。日本の産業界の技術開発が促進される制度的支援、基礎研究に対する国の投資など、改めて日本の技術力を高めることが必要だろう。その意味で技術開発に1100 億ドル(約11兆円)の国内投資は評価できる。

今回の交渉で多くの途上国が関心を示した二国間クレジット制度は、まだ制度設計の中途である。「詳細はよくわからないが美味しそうなもの」で関心を引き寄せ、国際交渉における仲間づくりをするステップも必要であるが、そろそろ誰がどのような根拠により必要な資金を負担するのかという本質の議論、クレジットのダブルカウンティングをどのように避けるか、温室効果ガスの排出削減の実施状況に関する測定・国際的報告・検証する仕組み(MRV)をどう構築するかなどの具体論を急ぐ必要がある。

並行して、日本の環境・省エネ技術が各国に導入されるよう、長期・低利のファイナンス制度の充実や知的財産に関する保護制度、省エネ法・トップランナー方式など低炭素社会構築に向けた制度の移転など、それこそ「あらゆる政策手段を投入して」日本の技術を実際の温室効果ガス削減に結びつけていく必要がある。

交渉では温室効果ガス削減は図れない。削減を実際に可能にするのは技術であり、その技術の開発・普及を促進する制度設計が必要である。新枠組みを2020年に発効させるための交渉期限とされる2015年、フランス・パリで開催されるCOP21まで残された時間は多くない。気候変動問題は待ったなしである。世界全体を低炭素社会化するため、日本は官民一体となり、技術力をさらに進化させ、その普及を促す制度設計に汗をかき続ける必要があるだろう。