容量市場設立に関わる技術的課題(続)

電力改革研究会

Policy study group for electric power industry reform

前回のコラムでは「容量市場設立に関わる技術的課題」として、米国の状況(特にPJM)などを念頭に、今回の電力システム改革に関わる制度設計上の留意点を概説した。今回はわが国の実情を踏まえてさらに一歩踏み込んで課題を整理したい。

1.需要想定の主体は誰か

将来必要となる発電設備量を考える上での基礎となるのは需要想定である。

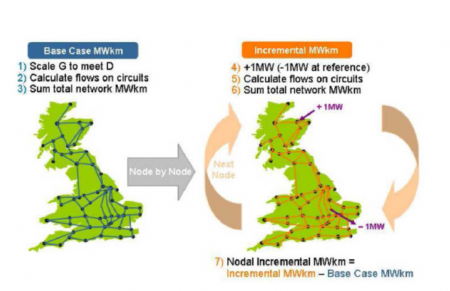

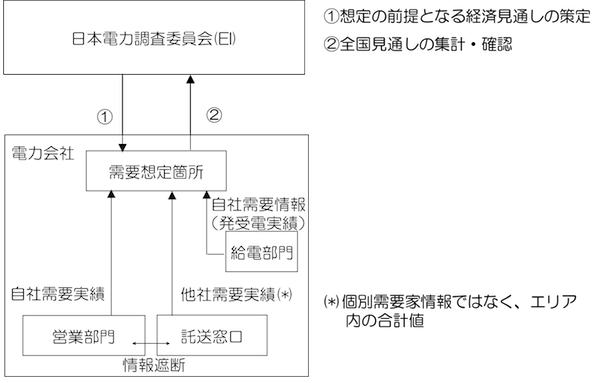

現在、わが国での最大電力想定は図1のフローで行われている。まず日本電力調査委員会(略称EI)注1)が需要想定の前提となる見通しを策定する。これをもとに各エリアの一般電気事業者が自らのエリア内の需要実績等からエリア毎の最大電力を想定、その結果をEIにおいて確認し、全国および各エリアの電力量および最大電力想定が確定する。また一般電気事業者は域内の送配電ネットワークの設備計画を行うために、将来のネットワーク内の各部を流れる電力(潮流)を想定する必要があることから、変電所単位のミクロな需要想定も同時に行っている。

それでは全面自由化後の需要想定はどのように行えばよいだろうか。各小売事業者は自らの経営計画において、販売電力量および最大電力の見通しを立てる。その計画を供給計画として集約すれば日本全体の需要想定ができるだろうか。全面自由化後には、小売事業者の経営計画はそれぞれの販売目標を元にして作られる。小売事業者の10年後の販売目標を足しあわせても、事業者間で獲得したいと考える需要家の重複や漏れ等が生じるので、小売事業者の販売目標合計は日本全体の需要想定と一致しない。その乖離を埋めるために小売事業者がそれぞれの販売目標を持ち寄って相互に調整を行えば明白なカルテル行為となる。

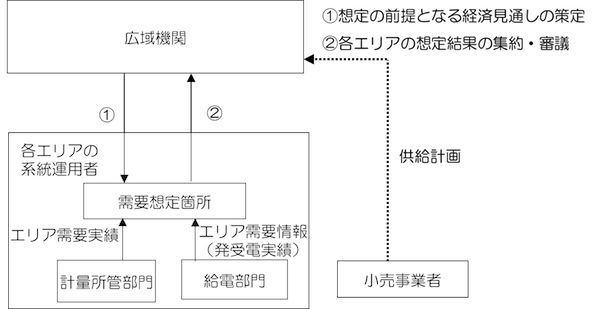

このため電力小売市場を全面自由化した諸外国ではネットワーク部門が需要想定(最大電力想定)を行うのが通例である。わが国の将来の電力システムに置き換えてみれば、現在のEIと一般電気事業者の関係(図1)を、そのまま広域機関とエリアの系統運用者に置き換えて、両者(ネットワーク部門)が全国および各エリアの最大需要を想定することが考えられる(図2)。

- 注1)

- 10電力会社、電源開発、日本原子力発電、公営電気事業経営者会議、住友共同電力、特定規模電気事業者、発変電機械製造業者で構成する委員会。

2.需要想定の乖離分をどう埋めるか

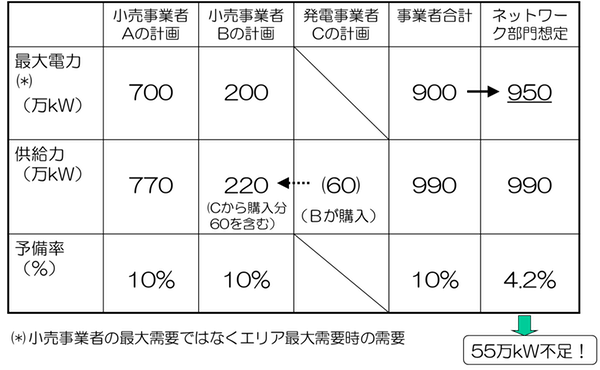

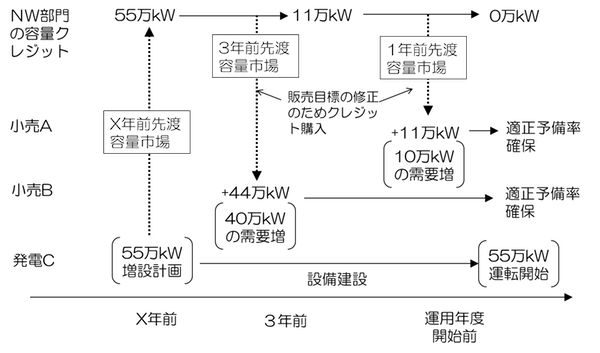

ネットワーク部門(広域機関およびエリアの系統運用者)は図2のフローで需要想定を行うことに加えて、小売事業者の供給計画(需要想定とそれに対する電源確保計画)と発電事業者の電源計画を集約して、全体の需給状況を想定する役割を負う。簡単のために単一地域しかない電力市場に小売事業者A、B(それぞれ発電ライセンスも保有)と発電事業者Cのみが存在している場合を想定し(表1)、必要予備力を10%と仮定する。X年後の小売事業者A、Bのそれぞれの最大需要想定が700万kW、200万kWだったとして、小売事業者は予備力を含めたA:770万kW,B:220万kW(合計990万kW)の発電設備を確保しなければならないだろう。表1の例では小売事業者Aは自社発電所により、小売事業者Bは自社発電所に加えて発電事業者Cの供給力も調達して予備率10%を確保している。他方、ネットワーク部門による全体の需要想定が950万kWだったとすると、適正予備率維持のためにX年後に必要となる発電設備は1,045万kWであり、事業者A~Cの発電設備計画を加えた990万kWでは55万kWが不足している。

この場合にネットワーク部門のとりうる手段はいくつか考えられる。

- ①

- 将来の需給見通し・予備率を公表して、予備率不足の場合は電源建設を促す。

- ②

- 小売事業者が不足容量を調達するための容量市場を運営。系統全体での予備力不足時には予備力確保義務未達の事業者のペナルティ額を増加させるなどにより(結果として容量市場価格が上昇)、電源建設を促す。

- ③

- ネットワーク部門が小売事業者に代わって不足分の供給力(X年後の55万kW)の容量クレジットを先渡容量市場で一旦調達する。

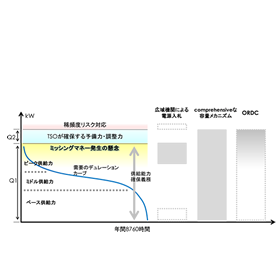

予備力確保義務や容量市場のない地域では①と卸電力市場の価格メカニズムのみで対処していることになるが、その多くで予備率低下の傾向にあり容量市場設立に向けて動き出していることは、すでにこのシリーズで紹介してきた通りである。

容量市場を設立する場合、容量市場の買い手によって②と③(あるいはその併用)の方法があり得る。米国のPJMではかつて②の方法を採用しており、地域全体での必要予備力が不足する際に、予備力不足の小売事業者に対するペナルティを倍にする措置をとっていたが、容量市場価格が乱高下するだけで電源建設のインセンティブとなっていないとの批判があり、現在は③のやり方に移行している。

③の場合、ネットワーク部門が最初の先渡容量市場で容量55万kWを確保し、その後に実施する2次的な容量市場で小売事業者に確保したクレジットを売りに出すような仕組みも整備すれば、販売計画を上積みした小売事業者が当該年度に入るまで順次必要容量を調達していくことができる(図3)。仮にネットワーク部門の容量クレジットが売れ残った場合、ネットワーク部門による最終保障義務の充足に当てることができるから、小売事業者に予備力確保義務を課しつつ、小売事業者と契約できなかった需要家に対してネットワーク部門が最終保障(ラストリゾート供給)を負うことに決めたこととも整合的ではないかと思われる注2)。

上記では需給ギャップを埋めるために、ネットワーク部門が電源建設を促す方策のみを説明したが、これ以外にも経年発電設備の廃止繰り延べ、デマンドレスポンスなどの対策が考えられるので、これらの対策も総合的に判断するために、新設電源のみならずこれらも同様に容量市場で取り扱えるようにする必要がある。

また、ネットワーク部門の長期需要想定に誤差が含まれることや、日本の場合のように多地域と連系線からなる市場を考える場合の留意点(広域機関とエリアの系統運用者の役割分担)は前回もふれた通りである。

- 注2)

- 電気事業法の解説によると、最終保障義務は余力の範囲で果たされるものであり、そのためにあらかじめ供給力を確保しておく必要はないとされている。

3.「予備率」と「設備率」

予備率は発電設備量と需要の大きさの関係を示す尺度であるが、定義によりいくつかの指標がある。また、設備計画の段階と需給運用の段階では、利用目的や考慮している時間軸が異なるため、その概念も異なったものとなる。このため一口で小売事業者に「予備力確保義務」を課すと言っても、日本の実情にあわせて定義を整理しておく必要がある。

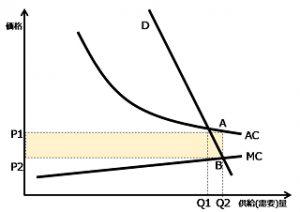

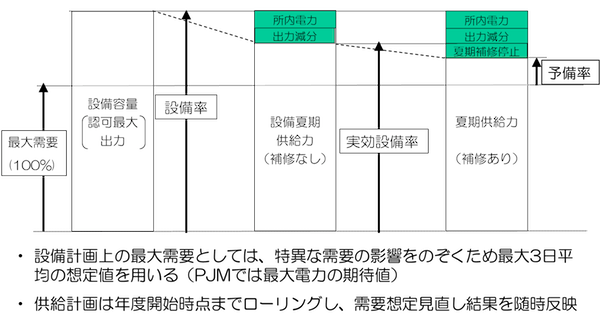

まず図4に長期需給計画(電源設備計画)時の設備余力の概念を例示した(以下では夏期に最大電力が発生するケースを想定)。長期需給計画の主な目的はどれだけの電源を開発すれば良いかを決めることであるから、問題となるのは需要に対する設備量のレベルである。その指標として、最大需要に対する設備量の比である「設備率」がある。

また、発電所の所内消費電力を差し引いた供給能力から、さらに季節によって認可最大出力で発電できない出力減分注3)を控除した設備夏期供給力の最大需要に対する比である「実効設備率」を、需要に対する設備レベルを表す指標とすることがある。PJMではこれをInstalled Capacityと称し、その最大需要に対する余力の比率を設備余力(Installed Capacity Margin)と定義している。

また、わが国では原子力発電などについて、一定のインターバルで検査を行うことが法定されているため、需要の高い夏期でも補修のための停止(計画停止)が行われる。設備夏期供給力から補修停止分の供給力を差し引いた供給能力が最大需要を上回る量の比率が、いわゆる「供給予備率」である。

需給運用上はこの供給予備率を考える必要があるが、設備を計画する上で実務家が意識するのは、「供給予備率」(運用上の補修計画に依存する)よりもむしろ設備量の指標である「実効設備率」となっている場合がある米国では電源補修のインターバルが法定されておらず、原則として夏期に補修停止が実施されることはなくPJMなどの系統運用者は夏期補修を禁止しているので、実効設備率と供給予備率は等価(最大需要分の100%を引くかどうかの差だけ)である。

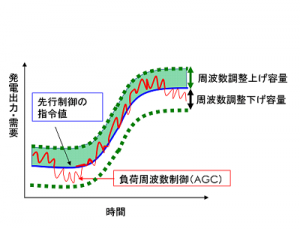

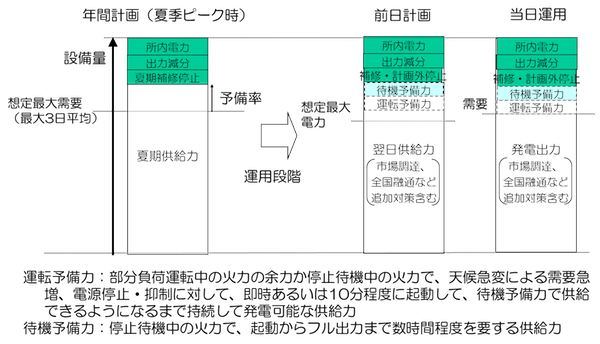

さて、設備計画の段階が終わり、実運用年に入った後の予備率の概念を図5に示す。年間、月間の需給計画では最大3日平均需要に対して必要な予備率が確保されるように需給計画を策定する(図5左)。日常的な運用に入ると当日の最大需要に対して少なくとも3~5%の運転予備力(ホットリザーブ)を用意して当日の需給変動に対応している(電力系統利用協議会ルール)が、前日時点では需要想定誤差が最大5%程度と大きいので前日段階の想定需要に対して合計で8%程度の予備力確保が必要となるとされている。需給がタイトになると見込まれる場合は、図5の右図にある通り、待機予備状態の電源に前日夕刻以降に起動を指令することで、これを当日の運転予備力に組み入れることも可能になる。

- 注3)

- 例えばガスタービンは外気温が高い夏期には出力が低下するし、一般水力は豊水でなければ出力が低下する。

小売事業者に予備力確保義務を課す場合、まず設備計画時の設備量と実運用時の運転予備力のどちらに義務を課すのか(あるいは両方に課すのか)整理する必要がある。予備力確保義務によって将来的に必要な発電設備が作られることを促し、また小売事業者が確保した発電設備の過不足分を容量クレジットとして先渡市場(容量市場)などでやり取りできるようにする上では、設備量に対して一定の義務を課すことが必要ではないか(米国の容量市場や英国で検討中の容量市場も同様)。一方、図5に示した運転予備力や待機予備力など運用時の予備力については、今後は保有状態を広域機関が管理することとされているが、設備量に対する議論とは別に、確保すべき必要量や確保できなかった場合に広域機関が取るアクションやルールを定める必要がある。

さらに、わが国では米国とは異なり夏期補修を考慮することが不可欠である。例えば、原子力発電の場合、補修計画は時期によらず一定のインターバルで組まれるため、利用率85%の原子力発電設備であれば、年間を通じてどの時期にも15%の確率で補修が行われている。これは夏期でも事情は同じだから、供給力としての評価を認可最大出力×85%とすることが考えられる。これは夏期補修を行う火力や水力についても同様である。

以上の議論をまとめると、一つのやり方としてシステム全体で保有すべき設備夏期供給力

(システム全体で保有すべきICAP)=(最大需要)×(実効設備率)

をもとに、システム全体の電源の平均補修率で補正した

(補修率補正後ICAP)=(最大需要)×(実効設備率)×(1-平均補修率)

を、各小売事業者の最大需要に対する寄与分に応じて義務量として以下のように配分することが考えられる。

(ICAP義務量)=(最大需要に対する当該小売事業者供給先の寄与分)

×(実効設備率)×(1-平均補修率)

また、義務履行の際の個別電源毎の設備容量は、当該電源の夏期補修率を考慮して

(電源の設備容量)=(認可最大出力)×(1-当該電源の夏期補修率)

と評価すればよい。さらに電源毎の計画外停止率の考慮するために、前回説明した通りの補正を行うことになる。

4.大規模なリスクへの対応

日本では適正予備力は8~10%とされているが、中越沖地震・東日本大震災後や原子力発電が再稼働できない故に生じた需給逼迫時などには、経年発電所の廃止を決めるまでの間に経営判断により長期停止状態(ただし供給計画の供給力には織り込まない)としていた電源を再稼働して対応してきた。実態としては適正予備力の外枠で第2予備力とでもいうものが存在していることで、結果として大規模停電が防がれていたと言える。

仮に大規模リスクへの対応のための第2予備力を、小売事業者に課す予備力確保義務の枠外におくならば、発電事業者がこれらの経年火力機を維持しつづけることは困難となり、設備は廃止されてしまう可能性がある。

予備力確保義務の議論では、これらの大規模リスクの扱いやそのための予備力を確保する場合の適切な費用負担についても議論を進めることが必要だ。その際には、スマートメーターを活用した需要側での方策についても考えていく必要があるのではないか。需要側のスマート化による対応については稿を改めて紹介したい。

<参考文献>

[1] 経済産業省 電力システム改革専門委員会 第4回 参考資料1-2 (事務局提出資料)

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/sougou/denryoku_system_kaikaku/pdf/004_s01_02e.pdf