ゼロリスク志向と深層防護

堀越 秀彦

国際環境経済研究所主席研究員

全ては後知恵の推察だが、こうしてみるとゼロリスクの擬制は、実のところ様々な主体の都合によって保たれてきたのではないかとさえ思える。

●行政、事業者に共通して、立地地域や批判的な人との関係においてリスクの存在を説明するのは苦しい。

●規制当局としては、リスクがゼロでないと言えば、過去の判断の正当性が問われ、訴訟でも不利になる可能性がある。

●事業者としては、アクシデントマネジメントが義務でなく「自主的な対策」と位置付けられていれば、コスト負担も自主的に調整できる。

●闘争を志向する活動家等は、リスクの大きさや対策ではなく、「リスクの存在」を攻撃する戦術をとることができる。

その一方で、リスクを前提とする合理的な対策を求めていた多くの国民の意見は顧みられなかった。立地地域の方はもちろん、原子力に不安と批判的な目を持つ普通の人たちも、リスクの十分な説明を得られなかったという意味でないがしろにされてきたと言えよう。

そして今回の事故となり、アクシデントマネジメントの不十分さが露呈した。これまでリスクの存在を前提とする議論が十分にできなかったことが原因のひとつであれば、これら関係主体はみな共犯と考えることもできるのではないだろうか。

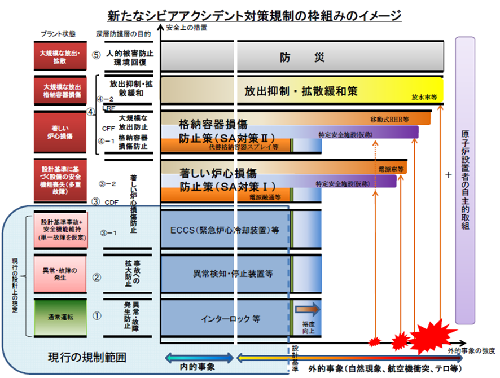

ここまで過去の問題ばかりを述べてきたが、前向きの動きもある。今回の事故の教訓として、シビアアクシデント対策を従来の事業者の自主的な取り組みから法規制上の要求にするための検討が行われている。本年8月には原子力安全・保安院がシビアアクシデント対策規制の基本的考え方をまとめ、現在は原子力規制委員会で引き続き検討されている。新しい規制の公布・施行は平成25年7月とされている。

このような対策はリスクの削減につながるものと期待されるが、「ゼロリスク」を基準に考えると「なし崩し的にリスクを受け入れさせるための手段である」という文脈を形成することもできる。リスクの存在を前提とした規制の枠組みが社会に理解されるかどうかの正念場というところだろうか。

従来、事業者ばかりにリスクコミュニケーションが求められてきた感があるが、どこまでのリスクを社会的に許容するかという線引きはもっぱら規制の問題である。規制当局による主体的なリスクコミュニケーションが問われる。

前回の拙稿の繰り返しになるが、リスクが顕在化したことは大きな不幸である。しかしリスクがゼロでないことを誰しもが認めることとなった状況は、リスクの存在を前提とした議論を深め、人々に知らせるよい機会でもある。原子力の安全確保に携わる方には、リスクに対峙する自らの仕事を、臆せずに社会に伝えて欲しいと思う。