2013年1月のアーカイブ

-

2013/01/31

2013/01/31エネルギー消費の効率化

-

2013/01/30

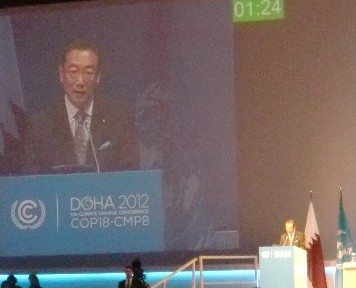

2013/01/30京都議定書の“終わりの終わり”

国連気候変動枠組み交渉の現場で見た限界点 -

2013/01/29

2013/01/29エネルギー問題とイソップ寓話

-

2013/01/25

2013/01/25続・発送電分離の正しい論じ方

-

2013/01/25

2013/01/25COP18の概要~産業界の視点(第3回)

-

2013/01/24

2013/01/24第9回 日本化学工業協会 技術委員会 委員長/三井化学株式会社 取締役 常務執行役員 生産・技術本部長 竹本元氏

環境問題のソリューション・プロバイダーとしての化学の使命 -

2013/01/24

2013/01/24ドイツの電力事情⑦ 電気料金の逆進性―低所得層への打撃―

-

2013/01/23

2013/01/23COP18の概要~産業界の視点(第2回)

-

2013/01/22

2013/01/22風車は回り続けるか?

-

2013/01/21

2013/01/21COP18の概要~産業界の視点(第1回)

-

2013/01/18

2013/01/18新政権の下、電力供給システム改革議論はどうすべきか

-レッテル貼りを超えた議論を- -

2013/01/16

2013/01/16天然ガスへの傾斜を深める英国

-

2013/01/15

2013/01/15ネガワットの市場取引を現実的に考える

-

2013/01/11

2013/01/11電力自由化論の致命的な欠陥

-

2013/01/10

2013/01/10第8回 JX日鉱日石エネルギー株式会社 常務執行役員 新エネルギーシステム本部副本部長 山口益弘氏

“エネルギー変換企業”として、多様なエネルギーの供給に貢献 -

2013/01/09

2013/01/09ゼロリスク志向と深層防護

-

2013/01/08

2013/01/08原子力発電所事故時の組織力とは

—「検証 東電テレビ会議」(朝日新聞出版)と公開画像— -

2013/01/07

2013/01/07COP18で考えたこと