新しいエネルギー政策における安全保障と自給率の限界

原子力と自然エネルギーはともにエネルギー自給の目的には貢献しない

久保田 宏

東京工業大学名誉教授

エネルギー自給率向上のためには、そのエネルギーが再生可能でなければならない

確かに現代文明社会を支えている化石燃料のほぼ全量を輸入に頼っている日本で、国産エネルギーへの依存率を高めていくことは、日本経済の将来にとって必要であろう。

原子力、あるいはその代替として期待されている自然エネルギーが国産エネルギーであり続けるためには、それが再生可能でなければならない。ここで、「エネルギーの再生可能」とは、その生産設備で産出したエネルギーの一部を用いて再び元のエネルギー生産設備が製造でき、この設備により、エネルギーを100 % 再生できることであろう。すなわち、このエネルギー再生可能の条件は、対象となるエネルギー生産設備に対して、次式で表わされる「有効国産エネルギー比率 i 」の値が1 でなければならない。

- i = 1 -(投入エネルギー)/ ( 産出エネルギー)

- ( 1 )

ここで、(産出エネルギー)とは、エネルギー生産設備がその設備の使用可能期間(設備の寿命)中に産出するエネルギーの総量である。また、(投入エネルギー)とは、このエネルギー生産設備の製造・使用の際に必要な労働力も含むエネルギー消費の総量である。

IEAは、先に述べたように、原発でも、自然エネルギー生産設備でも、発生したエネルギーの全量(100%)が国産のエネルギーとして有効に利用できる、すなわち、i = 1 と仮定しているが、実際のエネルギー生産設備では、i < 1 となる。

果たして原子力はエネルギー自給率の向上のために貢献するであろうか?

いま、原発の設備製造関連費用を150 万円/kW-設備と推定し、40年間設備を稼働し、この間の平均の設備稼働率を70 % とすると、設備能力1 kW 当たりの

- (産出エネルギー) = ( 1 kW )× (8,760 h/年) ×( 40 年)×(0.70 )

- = 24.36 万kWh =20,950 万kcal

となる。一方、設備製造・使用関連の投入エネルギーは、同じく設備能力 1 kW当たり、

- (投入エネルギー)=(150 万円/kW )×(9.45 kcal/円)=1,418 万kcal

と概算される。ただし、(9.45 kcal/円)は、設備の製造・使用に関わる費用(円)当たりに消費される一次エネルギー(kcal)消費量の筆者による換算係数の値である(文献3 参照)。

したがって、 ( 1 ) 式から、この150万円/kW-設備 で建設・使用される原発の「有効国産エネルギー比率 i 」の値は、

- i = 1 – ( 1,414 ) / ( 20,950 ) = 0.932

と計算される。

このiの値からは、一部、化石燃料の力を借りることで、この原発を何とか再生可能な国産エネルギー生産設備として、長期間、使い続けることが可能なように見える。しかし、この推算値は、原子力の「安全神話」の条件が完全に成立し、事故が絶対に起こらないことを前提として、事故が起こった場合の社会的な損失金額等を含んでいない上に、さらに、より基本的な問題として、核燃料サイクルが実現できる(燃料が無限に存在する)と仮定した、いわば理想的な場合を想定した値である。

しかし、実際には、燃料ウランの確認埋蔵量Rを、現状のウランの生産量(消費量)Pで割ったウランの可採年数 R/P の値は、2008 年末の値で、ウランの生産コストを最高の260 ドル/kg 未満とした場合でも78.5 年で(文献2)、石炭のR/P の120 年の2/3 程度であるから、核燃料廃棄物の処理、処分の方法が確立されていない現状では、燃料が再生可能(無限に存在する)とした( 1 ) 式の成立条件が満たされないことになる。すなわち、この場合、( 1 ) 式を用いて計算される原発の継続使用による「有効国産エネルギー比率i 」の値自体が科学的な根拠を持ち得ないことになる。

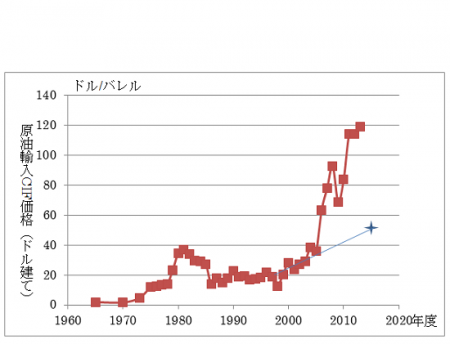

以上、結論として、先に i = 1 を仮定して図1 に示した自給率の小さい値とともに、原子力エネルギーを国産エネルギーとして位置づけることで、そのエネルギー安全保障への貢献を訴えることは、科学的に合理性を欠くと言わざるをえない。