自由化と規制緩和が原因

―給油所数の半減―

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(「エネルギーレビュー vol.538 2025年11月号」より転載:2025年10月20日発刊)

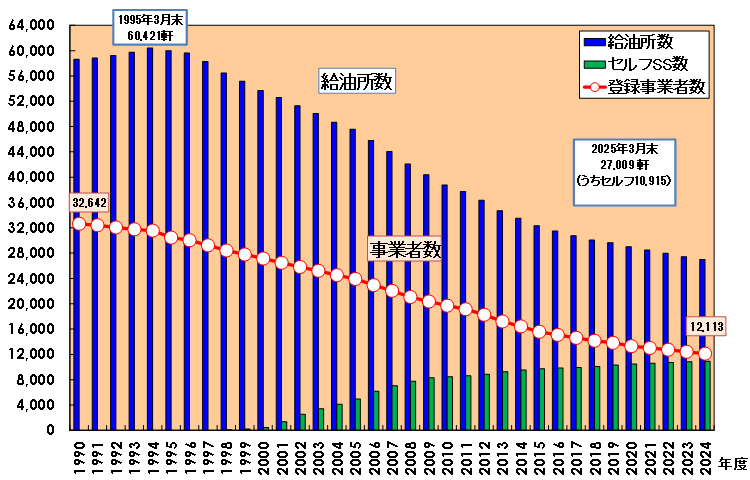

ガソリンスタンドの減少

ガソリンスタンド(給油所・サービスステーションSS)の減少が著しい。都市部も減少したが、地方山間部における給油所閉鎖・廃業は、多くの「SS過疎地」(経済産業省の定義によれば、同一市町村内に給油所が3か所以下の自治体をいう。2024年3月末372か所、全国1,718市町村の22%)を生み、近隣に給油所がない「給油難民」が社会問題化している。2025年3月末の全国給油所数は27,009軒と、ピーク時の1996年3月末の60,421軒から半減以下となった。特に、90年代後半、2000年代の減少が激しかったが、2010年代以降の減少は徐々に鈍化している。

ただ、ガソリン需要のピークは2004年度であった。したがって、給油所数のピークから約10年後。最近の新聞で、需要減少のために給油所数が減少しているという記事をよく見かけるが、最近の需要減少はそれもあるものの、もともとの給油所減少の原因は需要減少ではない。ガソリン価格の引き下げに伴うガソリンマージンの減少である。特に、給油所減少の激しい2000年前後は、需要は増え続けていた訳だから、給油所当たりの販売数量も増えていたことになる。

ガソリンの輸入自由化

1996年3月末、「特定石油製品輸入暫定措置法」(特石法)が廃止され、ガソリンの輸入自由化が行われた。それ以前は、特石法によって、ガソリン・灯油・軽油の輸入については、事実上、石油精製・元売会社に制限されていた。

それまで、わが国の石油製品の価格体系は、第1次石油危機以来、政策的に、民生用の灯油や産業用の重油・軽油は安価に抑制、ガソリンだけ「独歩高」が認められ、石油会社にとっては、ガソリン単品に全体のコスト回収が集中していた。同法廃止になれば、輸入自由化で、海外の安いガソリンが、大量に国内に流入することになる。そのため、国内石油会社は、特石法廃止を機に、石油製品の「価格体系是正」、すなわち、ガソリン価格の引き下げ、灯油・軽油等の価格引き上げを図った。

内外価格差解消の「優等生」

さらに、90年代半ばには、ドル為替レートが100円前後に上昇、円高差益と内外価格差が政治問題化、ガソリンは内外価格差問題の象徴となり、ガソリン値下げ圧力を加速させた。この頃は、石油精製・元売会社と石油流通業界は、対立状態・相互に疑心暗鬼に陥っていたように記憶する。ただ、ガソリンの輸入自由化をはじめとする石油産業の規制緩和がほぼ完了した90年代終わりには、当時の経済企画庁(現内閣府)は、ガソリンを内外価格差解消の「優等生」と評価した。

それらの影響は、石油業界全体が長く大きく被り、2010年代の元売業界再編にも繋がるが、当時、ひと際大きく影響を受けたのが、給油所(石油流通事業業者)であった。流通マージンは急速に悪化し、事業の合理化・効率化を迫られた。そうした環境下で、給油所減少が加速したものと考えられる。

また、2000年代に入り、消防法改正により、給油所の40年超の経年地下タンクの入換・改修規制が強化され、給油所の閉鎖・廃業に拍車をかけた。ガソリン等の給油所からの漏洩防止を目的とするもので、基本的にはタンクの入換が義務付けられたが、タンク内部のコーティングや漏洩検知器等の設置による代替措置も認められた。小さい給油所でも、地下タンクは3~4基埋設されているが、タンク1基の入換は数百万円の投資が必要とされ、この際廃業を決断する給油所が相次いだ。

もちろん、わが国全体の中小企業問題として、80年代以降、都市集中・地方過疎化が加速、中小企業の合理化、後継者問題が拡大し、中小企業がほとんどである石油流通業も、大きな影響を受けたことは間違いない。

~給油や灯油配達など地方の給油所は生活維持に不可欠~

「SS過疎地」の発生

このような給油所減少の中で、社会問題化したのが、冒頭の「SS過疎地」である。地方山間地の地域社会において給油所が果たす役割は、都市以上に多岐にわたる。生活必需品であるガソリンの供給拠点であるばかりでなく、冬場の寒冷地での灯油の宅配拠点、公共事業の燃料供給拠点、地震・豪雨・豪雪等災害時の防災拠点でもある。災害時の孤立などの事態を考えると、地域の燃料備蓄拠点でもある。確かに、村から給油所がなくなっても、近隣都市の給油所で、通勤・買い物時に、給油すれば良いというかも知れない。だが、こうした社会的機能を考えれば、住民への影響は計り知れないというしかない。

2010年代に入ってSS過疎地が問題になり始めた当初、地方自治体の担当者たちの反応は鈍かった。私企業の営業の継続など、自治体には無関係という態度だった。それが、給油所減少の加速、災害の頻発・激甚化などに伴って、本件に対する関心は高まり、今では、給油所の存続に向けて、村営給油所(民間委託を含む)や地域住民出資の給油所も各地に現れた。

今後、脱炭素化が進み、EV化されるから、給油所がなくなっても、自宅でプラグインすれば良いだけだとの意見もあるが、最近の欧米における普及停滞を見れば、そう簡単に進むとは思えないし、前述の給油所の社会的機能を考えればなおさらである。

私企業体制と公共機能の調和

石油産業は、90年代以来、マスコミ・世論の圧倒的支持のもと、完全自由化・規制緩和は完了しており、ガソリンも私企業によって、販売営業されている。したがって、「採算割れしても営業を続けろ」とは言えない。

その点を考えると、ガソリンのサプライチェーンの維持が社会的に必要であるとするならば、ある程度の公的介入が必要だろう。経済的コストがかかることだから、そのためには、例えば、電気料金や携帯料金に含まれている「ユニバーサル料金」類似の課徴金のようなものをガソリン税に追加するといった方法も考えられる。

また、こういった政策的な衝突は、ガソリンが危険物であることも関連して来る。欧州諸国においては、完全無人給油所の設置が認められている国も多い。ドイツでは、監視カメラと緊急遮断装置を設置すれば、無人SSの設置が許可される。そうなると、ローコストでの給油所運営が可能となる。わが国では、人口密度の高い都市部でも、山間部の過疎地でも、同一内容の消防法によって、危険物規制が行われている。確かに、社会的に厳格な危険物規制も必要であるが、コスト効果に見合った規制緩和も必要ではないか。

SS過疎地の話を聞く度に、そんなことを考える最近である。