気候科学者の党派性が明らかになった

印刷用ページ米国エネルギー省の気候作業部会報告へのIPCC気候科学者グループの党派的な反応は、気候科学評価の在り方が誤っていることを示すものだ。

著者:ロジャー・ピールキー・ジュニア

監訳 杉山大志 訳 木村史子

本稿はロジャー・ピールキー・ジュニア

Science is Not Team Sport: The blue team response to DOE CWG shows that climate assessment is broken

https://rogerpielkejr.substack.com/p/science-is-not-team-sport

を許可を得て邦訳したものである。

ブルー・チームは、エネルギー省気候作業部会(DOE CWG)――レッド・チーム――の報告書に回答した。そして、この2つのレポートが存在することは、科学的評価の進め方として、不適切なことである。

テキサスA&M大学のAndrew Desslerとラトガース大学のRobert Koppが主導したこの報告書(DK25)は、85人の寄稿者(大部分は様々な分野の研究者ら)の貢献により、459ページに及ぶものとなっている。著者たちは、実質的な回答を迅速に準備したことについては評価されるべきであろう。議論と論争が行われることで、科学はより良くなるのだ。注1)

DesslerはDOE報告書を「でたらめだ」とし、その報告書には科学的に正確な点は一切ないと次の用にはっきり断言している。

「はっきりさせておくと、DOE報告書は科学界が見過ごした「興味深い疑問」を提起しておらず、無視された研究の溝を明らかにしておらず、新たな視点をもたらしてもいない。 それどころか、それは悪質な議論の巣窟である。

仮にその中に真っ当な科学的議論があったとしても、それらは既に科学界によって退けられている。しかしDOE報告書に科学的議論が存在する例は稀であり、むしろ主に科学文献の選択的誤引用(チェリーピッキング)であったり、科学文献における相反する結果を意図的に省略する行為であったり、科学への理解が不足していることによる単純な誤りであったりする。」

今朝発表されたこの評論を特徴づける以下の見出しからもわかるように、この枠組みはメディアによっても採用されている。

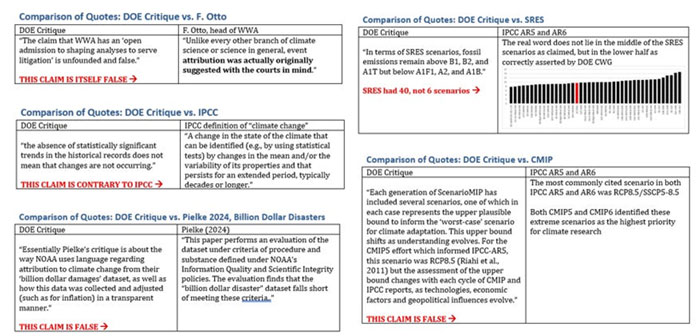

さて、私の専門分野において、私がDOE CWG報告を精査したのと同様に、DK25報告書を精査したところ、数多くの単なる虚偽の記述を発見した。それは「World Weather Attributionは訴訟を目的として設立されたものではない」「NOAAの『10億ドル規模の災害』集計が科学的に妥当である」「SRESには40ではなく6つのシナリオがある」「RCP8.5が研究・評価で最も一般的に使用されているシナリオではない」といったものだ。そしてDK25は、DOE CWGが正確に引用した私たちの研究を全て無視した。

さらにDK25には、異常気象の変化の検出に関する以下のようなおかしな主張も含まれている。注2)

「過去の記録に統計的に有意な傾向が見られないことは、変化が起こっていないことを示すものではない。」注3)

私に言わせるのではなく、IPCCの定義を引用しよう。IPCCは気候の変化を次のように定義している。

(「気候の変化」の定義とは)、「気候の状態が変化することであり、その特徴量の平均値および/または変動性の変化によって(例えば統計的検定を用いて)特定可能であり、かつ典型的には数十年かそれ以上といった長期にわたり続くもの。」

DK25がコメントしたことは、IPCCに大きく依存するDOE CWG報告書に対するものではなく、IPCCが使用した検出・帰属の枠組みに対する挑戦になっている。この枠組みは、ほとんどの気象の極端な変化の指標において、明確な変化の兆候を示さないことから、以前から包囲攻撃を受けている(訳注:気候危機説にとって不都合だから攻撃を受けているという意味)。

こうしたDK25の様々な誤った主張について、下記の図に要約した。

「異常気象の帰属分析」「RCP8.5シナリオ」そして「10億ドル規模の災害」は、決して死守すべきほどの問題ではないと私は思ってはいるが、どうやらDK25の著者たちは、DOE CWGの主張は全て虚偽だと断じることに固執しすぎた結果、DOE CWGが正しく指摘した多くの点についても認めることができなかったようだ。

私の見解では、DOE CWGとDK25の双方に、より説得力のある主張とそうでない主張が存在する。私の専門分野-特にシナリオ分析と異常気象-においては、DOE CWGはかなり説得力がある(ただしもう少し改善する余地はある)。その一方、DK25はかなり説得力が弱い。他の分野では、このバランスは当然異なるかもしれない。しかし気候変動論争の二元論的な性質上、相手に一寸の土地も与えるわけにはいかない、ということのようだ。

しかし、この問題、つまり赤チーム対青チームという構図は、重要なことを明らかにした。科学はチームスポーツではない、ということだ。

気候科学において、包括的で対立的な議論をするには大きな障害がある。それは政治である。

Desslerは、この取り組みが完全に政治的なものだとの自身の見解を極めて明確に次のように述べている。

「気候政策について詳しく追っていないと、トランプ政権が米国気候政策の最も基本的な柱の一つを覆そうとしていることをご存じないかもしれない。それは二酸化炭素が人間の健康と福祉を危険にさらすという科学的見解(いわゆる「危険性認定」)についてである。

この取り組みを支援するため、エネルギー省は主流の科学に異議を唱える気候変動懐疑論者5名を厳選し、報告書を執筆させた。その結果、予想通りの結論が導かれた-気候科学は不確実性が大きすぎて、温暖化抑制政策を正当化するには不十分である、というものである。

タバコの歴史は、こうした戦術が政策行動を何十年も遅らせ得ることを物語っている。しかし科学的現実の出現を無限に先送りすることはできない。唯一の実質的な問題は、その遅れがどれほどの損害をもたらすかだ。」

ここで前提とされているのは、DOE CWGに一定の妥当性を見出すならば気候政策は破綻の運命にあり、逆にDK25に賛同するならば二酸化炭素規制が実現するということだ。この視点から見れば、科学的評価は政治的行動を支持したり遅延させたりするために動員される「戦術」に過ぎないというわけである。

このような視点は科学的評価を党派的な政治に変えてしまう。そして科学の誠実さは必然的に損なわれてしまうのである。

DOE CWGとDK25の両方に長所があるとしたら? 両方に問題点があるとしたら? 科学が政策を決定しないとしたら?そして気候科学を巡る論争とは無関係に、常識的な気候政策が存在するとしたら? 気候科学を気候政治に変えることが、気候科学を弱体化させているのだとしたら?

政治というものは確かに赤チームと青チームで成り立っている。

対照的に、科学はグレーゾーンに満ちている-多くの主張が議論され、新たな挑戦があり、時には覆され、不完全で、暫定的で、未知であり、そして時には単に間違っていることもあるのだから。

もしトランプ政権が科学的評価を重視するなら、主要な気候科学問題について対立する見解が存在することを率直に認め、専門家たちに集まって議論し、合意点と相違点を整理するよう求めるはずだ。ただはっきり言っておくが、トランプ政権が科学的評価や気候科学を一般的に重視している形跡は全く見当たらない。

しかし、もし科学的評価を重視するのであれば、米国国家気候評価(USNCA)を再びスタートさせ、それを赤チームや青チームとしてではなく、議論と異なる視点に開かれた包括的なプロジェクトとして実施できるだろう。これまではUSNCAの歴史において、そのような試みは一度も行われてこなかった。その取り組みは常にホワイトハウスの政治に近すぎたからだ。

気候科学は長年、政治的立場によって分断されたグループによって政治化されてきた。その結果の一つは、積極的な気候政策にとって政治的に不利と見なされた正当な見解が軽視されることである。その結果、気候科学コミュニティは間違った科学を擁護するようになった-それはDK25が「RCP8.5シナリオ」「極端現象の帰属分析」「数十億ドル規模の災害」について明らかにしてしまった通りである。

DOE CWGとDK25の対立する報告が、優れた科学と効果的な評価を重視する多くのコミュニティ関係者に、もはや私たちは赤チームと青チームの対立にうんざりしていることを理解させる一助となることを願っている。

- 注1)

- また、DesslerはSNSプラットフォームで私をブロックしており、日常的に私を「気候変動否定論者」としてレッテルを貼っていることも付け加えておく。

- 注2)

- DK25は、IPCC第6次評価報告書(AR6)第12章表12.12が記載している内容とは異なる解釈を説明しようと、理解不能で複雑な修辞的解釈を行っている。これについては今回の投稿の範囲を超えるが、IPCC AR6 表12.12に関連する気候変動の検出された変化の出現時期に関する概念については、こちらおよびこちらのリンクを参照されたい。

- 注3)

- 「発生していない」という表現は、時制が混在しているため、この文において重要な役割を果たしている。過去の記録に統計的に有意な傾向が見られないことは、変化が検出されていないことを意味しない、と読めば意味は通じるが、やはり誤りである。代わりに、正しく表現すると、過去の記録に統計的に有意な傾向が見られないことは、将来においても変化が検出されないということは意味しない、となる。