米著名教授:GHGは異常気象の原因に非ず

室中 善博

室中技術士事務所 代表

はじめに

レポート『Physics Demonstrates That Increasing Greenhouse Gases Cannot Cause Dangerous Warming, Extreme Weather or Any Harm』(2025年6月7 日)は、リチャード・リンゼンMIT名誉教授とウィリアム・ハッパーPrinceton大学名誉教授授が執筆したもので、現代の「ネットゼロ」温暖化政策の科学的根拠と経済的帰結に疑問を投げかけている。

1. 総括と目的

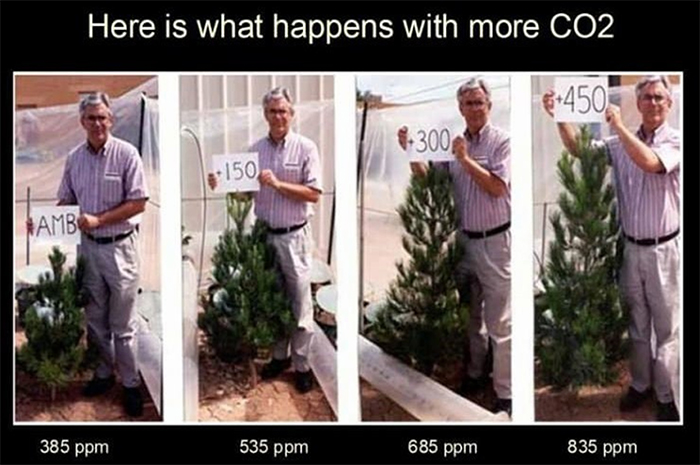

このレポートの冒頭では、CO2が光合成に不可欠で、濃度を2倍(420ppm→840ppm)にすれば作物・森林の生産量が約40%増加するとし、それに比べて気温上昇はごく僅か(0.28~0.56°C未満)にとどまる――との主張が強調されている。

両氏は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)や米環境保護庁(EPA)が主張する“CO2が気候温暖化の主ドライバー”との見方を「政府合意やモデルへの依存」にすぎず、科学的方法の根幹である「仮説検証」というプロセスを欠いていると批判する。EPAによる危害認定のような政策根拠が、「科学的エビデンスの選別と一般化」に頼りすぎ、真の物理観測を無視していると指摘する。こうした背景のもと、両氏は「ネットゼロ」政策の科学的・社会的妥当性に疑問を呈し、「実測に基づく政策再設計」を訴えている。

2. 科学的方法の立場

両氏は科学的主張を「モデルや合意」ではなく、観測と理論の整合性が担保されるものであるべきと主張している。IPCC報告書やEPAによる判断を「ピアレビュー済み=真理」だと信じ込むのは、「科学的メソッド」から外れていると辣腕な語調で論じている。

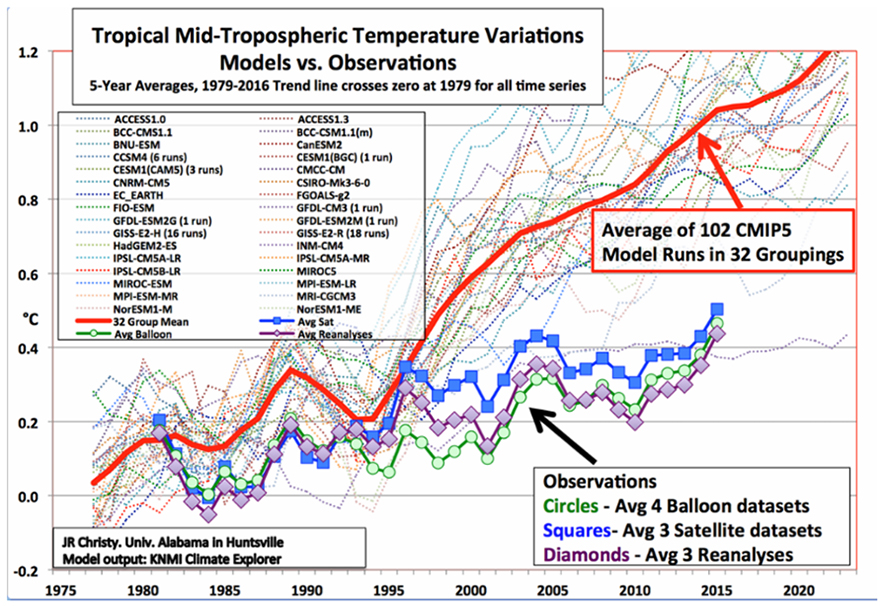

例えば、気候モデル(CMIP5など)が歴史的な観測データを再現できていない点(1979年以降の気温や極端気象予測)を挙げ、「科学的に成立するモデルではない」と断じる。

3. CO2温室効果の限界

3-1 飽和(Saturation)効果

CO2の赤外線吸収は既に高濃度で飽和しており、濃度上昇による追加効果は限定的であると言及する。水蒸気や雲が赤外線吸収の90%以上を担う中、CO2の寄与は残り10%以下という評価である。

地球物理学においてCO2の放射強制力(radiative forcing)は、CO2濃度が 2倍になるごとに(例:280ppm → 560ppm)、大気の放射収支(地球が受け取る&放出するエネルギーの収支)が約+3.7W/m2 変化する。その結果、地球の平均気温は理論上、約1℃上昇する(温室効果だけを考えた値)。

しかし現実には、CO2増加による初期の温暖化が引き金となり、水蒸気や雲、氷床などが反応し、さらに気温を上昇させる。これらのフィードバック効果により、実際の温暖化は約1.5〜4.5℃(中央値は約3℃)と予測している。

この数値はIPCCの敏感度(約3°C)より抑制的で、増加するCO2が気温上昇に及ぼす影響は緩慢かつ限定的だと主張している。

3-2 モデルによる定量的検証

MAGICCモデルによるシミュレーションによれば、米国が単独で2050年までにネットゼロを達成したとしても、気温上昇抑制効果は0.01–0.03°C程度、世界全体でも0.07–0.27°Cに留まると試算している。つまり、巨額投資を伴う政策の「メリットは限られている」と結論付けている。

3-3 古気候データ

過去6億年の地質記録では、しばしばCO2と気温が逆の関係にある期間が顕著で、「高CO2が必ずしも高温を伴わない」例が多いとされている。これにより、「地球の気候はCO2以外の要因(太陽活動、大陸配置、海洋循環など)が主因」という説明を強調する。

3-4 現在の位置

現在のCO2濃度(約420ppm)は、地質学上の歴史からは非常に低い水準であり、何世代にもわたってこの濃度が続くと、むしろ自然界の「CO2低濃度期」に入ると論ずる。

4. 異常気象と観測データ

両氏は「温暖化によって異常気象が増える」という通説にも反論している:

- •

- ヒートウェーブ:米国の熱波指数は19世紀以来有意な長期傾向がなく、特に1930年代の“ダストボウル”の時期が最も極端だったとEPAの資料でも確認される。

- •

- ハリケーン/竜巻:1980年以降、目立った頻度や強度の上昇傾向はなく、むしろ全体的には増加していない。

- •

- 洪水/干ばつ:観測データでは、洪水も干ばつもグローバルでは信頼性に欠け、統計的に明確な傾向が認められない。

- •

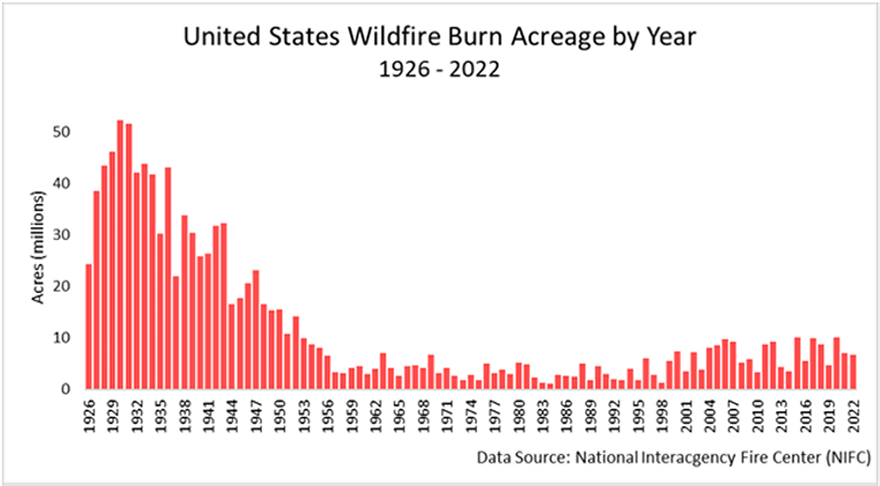

- 森林火災:1998~2015年の間、衛星データによる全焼面積は約25%減少しており、近年の2020年火災も過去14年の平均より少なかったとする分析を引用している。

以上より「観測データでは、異常気象の増加を示す科学的根拠はない」とし、モデル予測との乖離から「異常気象も自然変動の範囲に留まる」と断じている。

5. ネットゼロ政策の評価に向けた経済・社会影響

5-1 政策構造

ネットゼロ政策により、化石燃料利用に対して自動車の規制、ガス暖房禁止、火力発電所の閉鎖が進んでいる。これにより、電力安定性の低下、エネルギー価格上昇、産業活動の縮小が見込まれ、数百万規模の雇用喪失や税収減を招くことが懸念される。

5-2 貧困・食料安全保障

CO2濃度が倍になれば農作物の肥沃効果は40%に及び、食料生産に大きく貢献する。そして、化石燃料由来の窒素肥料と高効率発電プラントによるエネルギー供給が車の両輪のように機能しているため、ネットゼロの達成は食料安全保障やエネルギー貧困に悪影響を及ぼすと論じている。

5-3 費用対効果

ネットゼロ実現には莫大な財政支出が避けられない。米IRAで4.7兆ドル、マッキンゼーでは275兆ドルとする試算があり、一方で温暖化回避効果は「帯に短し襷に長し」の0.06°C程度に過ぎないと主張する。

コスト効率が極めて低く、政策基盤として不合理だとの論理を展開している。

6. 結論と提言

- 1.

- CO2・GHGは温室効果ガスとして作用するが、その寄与は「微小」であり、削減による気温抑制効果も「ごく僅か」である。

- 2.

- ネットゼロ政策は政府やモデルに基づいた「疑似科学」であり、科学的方法(仮説検証)に基づいていない。

- 3.

- 多額の費用をかけても政策成果は小さく、費用対効果の観点からも社会的に逆効果となる。

- 4.

- 以上を踏まえ、「ネットゼロ」に関する法令や補助金制度を根本的に見直し、即時廃止すべきである。

- 5.

- 政策決定には、観測・仮説検証を必須とする科学的方法を原則とし、政府の合意形成に依存しない研究体制への転換が求められる。

おわりに

このレポートは、ピーター・ドラッカーの「全てのネットゼロ理論が示すように、政府における科学はしばしば“価値判断”に基づいており、それは科学と呼べるいかなる基準とも両立しえない」という言葉で終えている。

出典

- 1)

- R. Lindzen and W. Happer, “Physics Demonstrates That Increasing Greenhouse Gases Cannot Cause Dangerous Warming, Extreme Weather or Any Harm”, 2025.06.07

Lindzen-Happer-GHGs-and-Fossil-Fuels-Climate-Physics-2025-06-07.pdf - 2)

- https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2024/04/Lindzen-Happer-Koonin-climate-science-4-24.pdf?utm_source=chatgpt.com3

- 3)

- https://earthscience.stackexchange.com

- 4)

- https://downloads.regulations.gov