「2024年度におけるエネルギー需要の見通し」で使われたシナリオ分析

角和 昌浩

東京大学公共政策大学院 元客員教授

昨年12月、第7次エネルギー基本計画(案)が公表された。この計画に根拠を与え、その一部をなす「2040年度におけるエネルギー需給の見通し」には関連資料が閉じ込まれていて、資料には、今回の「需給見通し」では複数シナリオを設定したという説明がある。

以下では、シナリオ思考の専門家としてこの資源エネルギー庁(以下「資エ庁」)のシナリオ分析についてコメントしたい。

さて関連資料では、「諸外国における分析手法も参考としながら、様々な不確実性が存在することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示。新たなエネルギー需給見通しでは、NDCを実現できた場合に加え、実現できなかったリスクシナリオも参考値として提示」と書かれている。

この押し出しかたは立派である。シナリオ思考は、未来は正確には予測できない。だから複数の未来像(=シナリオ)を、同時に想像してみよう、という基本に立つもので、関連資料の書きぶりはこれに叶う。

なるほどわが国の長期未来のエネルギー需給は、国際政治経済情勢、化石燃料の価格水準、技術進展、気候変動交渉の行方、今後の国策のありかた、消費者の選好、ビジネス活動など、未来の様々な不確実性に影響されるだろう。

では、今回のシナリオ分析で注目した不確実性とは何か?関連資料は「2040年度のエネルギー需給の姿は、2050年カーボンニュートラルの途上にあり、革新技術の動向によって大きく左右される。それぞれの革新技術がいつ、どの程度普及するかは、技術としての成熟性、供給可能性、コスト低減などの要因によって大きく異なるが、現時点で2040年度における技術動向を確度高く見通すことは極めて困難である」ということで、不確実性とは「2040年度における技術動向」のことだ、と説明される。

なぜ、この特定の不確実性に絞り込んだのか?理由は資エ庁が6つの専門機関にシナリオ分析を依頼した際、以下のような発注をしたからだ。曰く;「各シナリオの分岐点については、脱炭素化に伴う社会全体のコストを最小化する観点から、再エネ、水素等、CCSの技術・コストなどに着目したものとすること。その上で、複数機関のシナリオ分析結果を比較・検証可能なものとすること。なお、各分野の技術開発が期待されたほど進まず、コスト低減等が十分に進まない場合も想定されるため、既存技術を中心にその導入拡大が進んだ場合についても、可能であれば分析を依頼」。

ここで「シナリオの分岐点」とは未来の不確実性と同義である。なんのことはない。発注側が他の不確実性の候補を検討作業から外していた。その証拠に、発注先に対して資エ庁側が与えた分析の前提条件が、まことにきびしい。曰く;

- ①

- 想定する温室効果ガス削減水準については、中環審・産構審合同会合での議論を踏まえ、各専門機関の分析結果を比較可能なものとするため、2030年度46%削減から2050年ネットゼロへと現在の削減トレンドを延伸させ直線的に削減が進んだケースを分析に含めること

- ②

- できる限りS+3Eが確保された水準とすること

- ③

- 安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現するという我が国のGXの基本的理念に基づき、経済活動量を過度に損なわないこと

- ④

- シナリオ分析の前提となる諸元の設定経済活動については、議会における議論と整合的な水準とすること

議会や審議会の場では、未来を複数のシナリオで語ることなど、ない。国の将来はかくあるべき、という一本の未来像を合意するのである。今回のシナリオ分析では、発注仕様の書きぶりによって、国際・国内政治/経済動向や温暖化交渉の行方や日本国内の原発の社会的受容性など、未来のエネルギー需給に影響する不確実性たちをふるい落とし、「2040年度における技術動向」のみをシナリオの分岐点としたのだ。

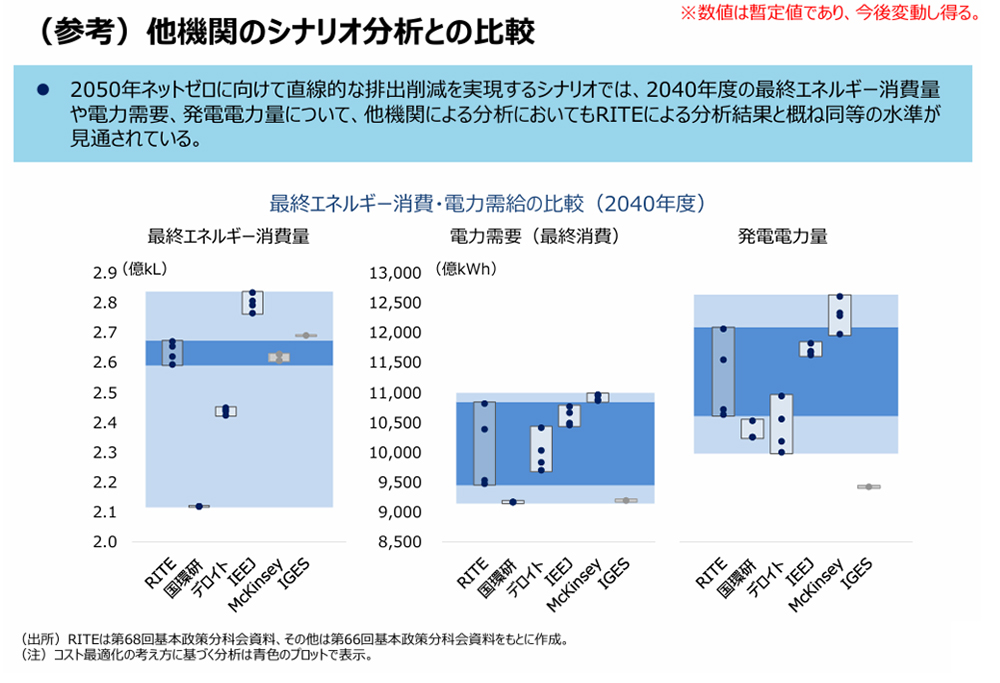

資エ庁は発注先6機関に、主に将来の技術動向について自らの見解を取り入れることを許した。6機関は、それぞれ別の数理モデルに、それぞれ別の将来の技術動向の見解をインプットして、2040年時点の最終エネルギー需要、電力需要、エネルギー起源CO2や排出削減コストなどの試算を得た、と推測される。そして資エ庁は6機関から結果を受けとり、横並びで記載して公表したのだ。

以上の作業を、「複数シナリオを用いた一定の幅」のシナリオ分析と呼んだのである。

次にシナリオ思考の理論と手法の視角から、今回の資エ庁のシナリオ分析についてコメントをする。

シナリオ分析は、発注者の利用目的を理解したうえで使い勝手がよいようにデザインされる。ここではいくつかの類型的な「アプローチ」が開発されている。

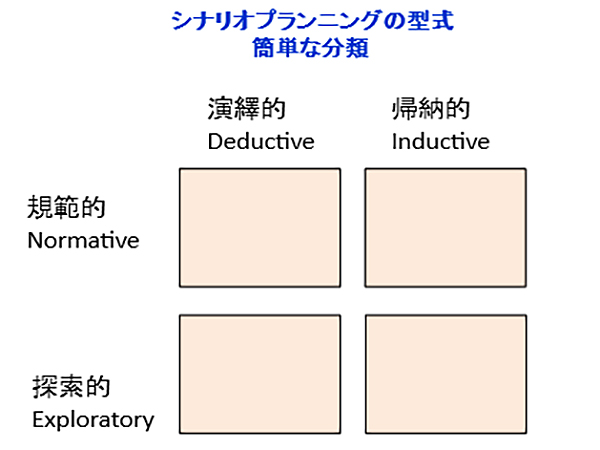

まず、大きく2つのアプローチの区分がある。

第1は「規範的アプローチ」と「探索的アプローチ」の区分。規範的アプローチとはシナリオ作品の中に発注者にとって望ましい、今後目指したい未来社会を明示して書いてゆく。探索的アプローチではそうした願望は脇に置いて、世の中の多様な変化をそのままストーリーとして書いてゆく。

第2に「演繹的アプローチ」と「帰納的アプローチ」の区分がある。演繹的アプローチでは、一瞬で、遠くの未来に飛ぶ。遠い未来世界の姿から叙述を始めるのだが、未来の“現実”を示すデータなど、当然のこと、今現在手に入らないので、様々な仮定を置いて -もし仮に、未来にこの条件が現れたら社会はこう変化するだろう、もし、この条件が無いと、どうなるか?- 整合的な議論を積み重ねる。すなわち演繹的な思考実験が行われる。

対して帰納的アプローチでは現在から未来に向けて、これから起こりそうなことを時間軸に沿って順を追って書いてゆく。そうしてゆくうちに、未来に出現する不確実性、すなわちシナリオの分岐点が見えてくる。分岐点以降の未来は、複数想定できるから、別々のロジックで書き進むのだ。

以上のようなアプローチの違いから、下図のように4象限の組み合わせが成立する。

本題に戻ります。

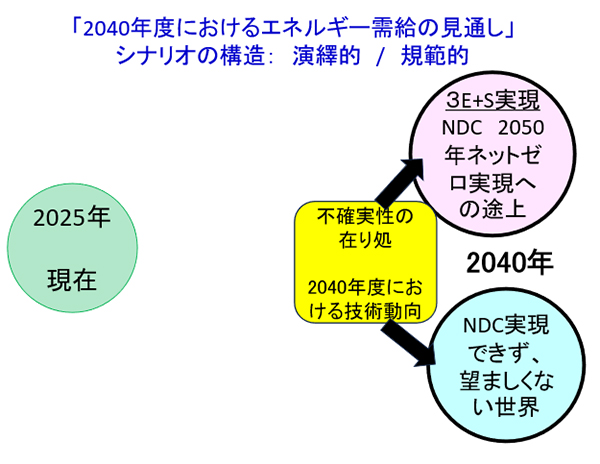

まず、今回のシナリオ分析では演繹的アプローチが使われている。求めている目的解は2040年度時点の最終エネルギー消費や電力消費、排出削減コストなど。だから、今、目前の様々な問題にとらわれること無く、一挙に2040年のスナップショットに飛ぶ。

次に規範的アプローチを選択した。具体的な規範とは「エネルギー政策におけるS+3Eの原則」と「2030年度の温室効果ガス排出量46%削減、及び2050年ネットゼロ目標」、この2つだろう、と読める。だが、この2つそれぞれに留保を付けた。国の削減目標NDCは、むろんのこと規範性を失っていないのだが、資エ庁は、シナリオ分析が導いた複数の未来像のひとつにはNDCが達成できない、望ましくないケースもあると認めている。

「エネルギー政策におけるS+3Eのバランス」のほうは、どうか? “S+3Eのバランス”の内実が定義されることはない。ここには、むやみに定義しない、という国のエネルギー政策の伝統芸を見る。社会に向けた規範的なメッセージは希薄である。

以上を図示すると下図になった。S+3Eのバランスが定義されないので、そのバランスが崩れた、望ましくない未来を想定することができない。

ところで今回資エ庁がシナリオ分析を採用した動機は、最近のIEA内での考え方の変化に対応した故である。IEAは2024年10月に発表した「World Energy Outlook 2024」で、「将来のエネルギー需給の姿に対して単一の見解を持つことは困難」と書いた。ここに至るIEA内部の議論に資エ庁が参加したのが動機だ、と推測できる。

実は資エ庁は、20年前、2005年の「需給見通し」作業で、シナリオ分析をやっている。2005年3月発表『2030年のエネルギー需給展望』の予備作業として行われた2004年『2030年に向けた複数の将来像と道筋』のことである。この予備作業は2005年「需給展望」、2006年「新・国家エネルギー戦略」および2007年「第1回改訂 エネルギー基本計画」に取り込まれた。

つまり資エ庁が需給見通し検討でシナリオ分析を使った事実を公表するのは、20年ぶりのことなのだ。

2024年と2004年のシナリオ分析の最大の違いは、検討とディスカッションのプロセスである。2004年の作業では、資エ庁の担当官たちが、自ら、おおいに参加した。研究者や企業人を呼んだいくつものワークショップを経験し、長大な時間を使って、エネルギーの未来を語れるロジックを、自分たちで考えた。担当官たちは、わが国の経済成長と地球環境問題との間にトレードオフが存在することを語り、あるいは石油ショックの可能性を語り、込み入った論点たちをシナリオ作品に整え、公表した。

2004年時点の資エ庁は、以下のようにシナリオ分析の意義を説明した。

「「将来像と道筋」シナリオの目的は、第一に、「需給展望」の読者がレファレンスケースだけを読み込んで、超長期未来のエネルギー情勢を措定しないよう注意を喚起することにある。第二に、その在り様が複数ありうる経済社会構造やエネルギー需給構造の将来像を、読者に同時に体験してもらうことによって、エネルギー戦略に関する国民的議論がより深く、広くなることが期待されている。」

このころの資エ庁は、“公式の”長期エネルギー需給展望を発表する弊害に気付いていた。企業側も、未来のことなど正確に判らないことを承知している。それでも、例えば投資規模が数千億円、プロジェクトライフが20年に亘るエネルギー関連の投資検討にとりかかる際、政府見通し以外に未来のエネルギーの姿を書いたデータがない。企業は社内で投資検討の前提条件を周知させ、フィージビリティスタディの一部に援用したいがために、政府の発表を引用していた。

資エ庁は、この事態はよろしくない、と考えた。何らかの形でクサビを打ち込んでみたい、という思いがあったことが見てとれた。

ここで紙数が尽きました。2004年の資エ庁のシナリオ分析の詳細を以下の論文に書きました。

角和昌浩、『シナリオプランニングの理論:その技法と実践的活用』、JOGMEC、石油・天然ガスレビュー 2016.9 Vol.50 No.5