COP29で見えたもの

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(「環境管理」より転載:2025年1月号 vol.61 No.1)

2024年11月、カスピ海に面したアゼルバイジャンの首都バクーにおいてCOP29が開催された。前年のCOP28において第1回のグローバル・ストックテイク(GST:パリ協定の目標達成に向けた世界全体の気候変動対策の進捗評価)を終え、交渉の論点が、2026年以降の資金目標及び積み残しとなっていたパリ協定第6条(マーケットメカニズム)のみであり、来年ブラジルできりのよいCOP30を迎えるとあって、開催前から低調が予想されていた。しかも直前の米国大統領選挙でトランプ氏が大差をつけて勝利し、さらに同時に行われた議会選挙でも、共和党が上院と下院で過半数の議席を確保し、大統領職と上下両院の多数派を共和党が占めるレッド・スウィープとなり、気候変動対策の冬の時代を予感した人も多かったことだろう。

こうした状況において開催されたCOP29には、これまでで2番目となる5万人が参加したという(NY Times[Nov.13,2024]。なお、UNFCCCによれば事前参加登録は66,778人)。COP29で見えたものについて整理したい。

「資金のCOP」の顛末

もともとCOP交渉において、途上国の関心が高いテーマは資金だ。これまでの交渉の構図を単純化して表現すれば、「資金で先進国が譲る代わりに、途上国の緩和(削減行動)を求める」といえるが、今回はその構図が成り立たなくなった。前年COP28において、パリ協定の進捗状況を評価するグローバル・ストックテイク(GST)を実施し、「1.5℃目標達成のための緊急的な行動の必要性」が決定文書に書き込まれるなどの成果を得たため、先進国側から途上国側に今回のCOPで要求するような事項がそもそも乏しかったともいえるが、途上国の取り組みの「前提」とされる先進国からの資金提供の規模がこれまでとは桁違いになった。先進国には資金で譲る余地がなくなったのだ。

必要とされる資金額の試算は複数あるが、例えば気候資金に関する常設委員会(SFC)は2021年の報告書で、年約1兆ドル、2030年までに約6兆ドルが必要であるとしている。さらに、2024年には、途上国のNDCに提示されている必要な費用は2030年までに5兆360億ドル~6兆8,760億ドルになるとも示している。

そのため開会式においてCOP29議長は「ニーズは数兆ドルに上る」と述べていたが、途上国が求めていた金額は「最低限年間1兆3,000億ドル」だ。COP会場では、合意を求める環境NGOは「billionではなくtrillion」とシュプレヒコールをあげ続けた(写真1参照)。

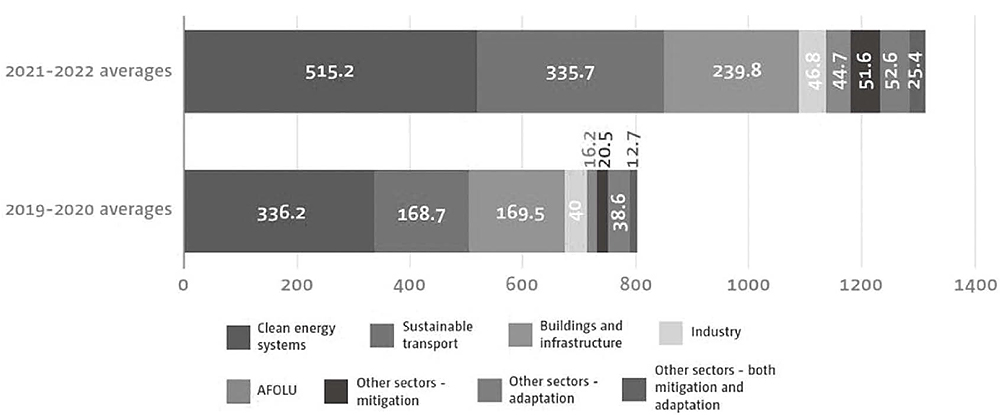

しかし、2010年のCOP16で合意した、「2020年までに年間1,000億ドルの資金動員」という目標も、達成は2年遅れの2022年であった。気候資金に関する常設委員会の報告書によれば、2021~2022年は年平均1.3兆ドルの資金が流れており(図1参照)、「範囲の設定の仕方によってはそこまで荒唐無稽でもない」(WWF)との意見もあるが、「そのうち途上国の割合は20%未満に過ぎない」(OECD[2024-b])とも指摘されている。年間1兆3,000億ドル超という国家予算規模の金額を動員するとなれば、まさに桁違いの要求であり、これに応えることは極めて困難だ。

必要とされる金額と出せる金額との差を埋めるには、主として二つの方法があろう。一つは出し手を広げる、即ち中国や産油国などに拠出を求めることだ。しかし、今や世界第一位の排出国となった中国も産油国も、義務的拠出を受け入れることは筆者には想像できない。

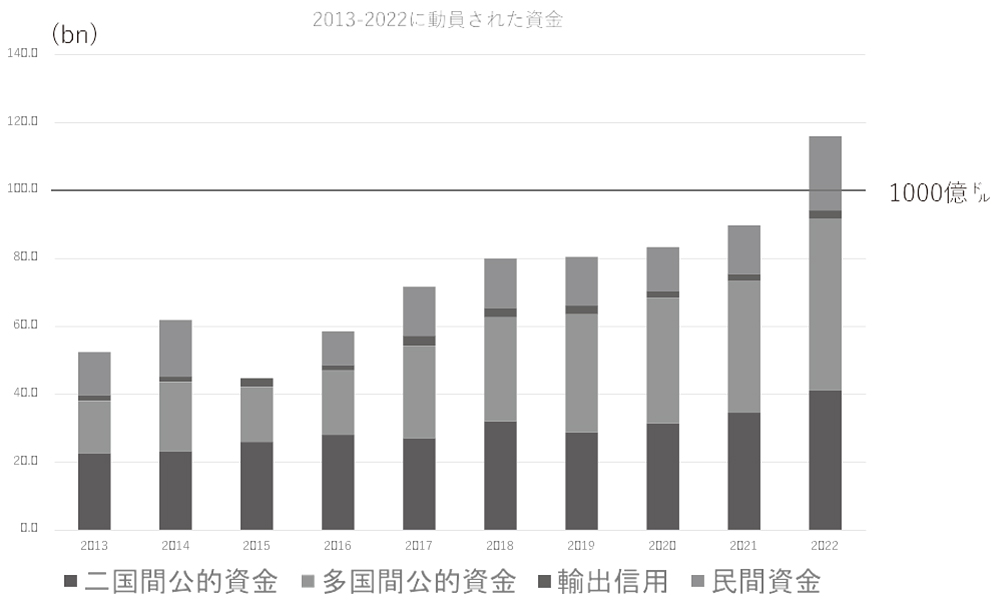

もう一つは定義を広げる、即ち民間資金のカウントなどを広げることだ。しかし、無制限に広げることもできないので、政府が把握できる範囲に限られるだろう。例えば、 OECD[2024-a]がまとめた先進国からの資金動員実績の集計の対象(図2参照)は、①二国間ODAなどの公的資金、②多国間機関・基金などの公的資金、③政府系の輸出信用・投融資、④公的資金により動員された民間資金、となっている。わが国でいえば、日本貿易保険による輸出信用(③)や国際協力銀行による協調融資(④)などが考えられる。2021年に先進国から途上国に動員された資金のうち、民間資金は16%を占めるに過ぎない。COP29ではどこまでの「民間資金」を算入の対象にできるのかは曖昧なままとされたが、途上国側は今後も政府の関与する範囲として限定的に捉えることを求めてくるだろう。

先進国が妥協できる金額として2,500億ドルというのが直前に浮上していたが、途上国はそれを一蹴。もう500億ドル上積みした金額が最終的に提示された。「2035年までに少なくとも年3,000億ドル」に加えて、「2035年までに世界全体で官民あわせて途上国への支援総額を少なくとも年1兆3,000億ドル」と入れ込んだテキストで合意したが、この金額では途上国の反発が大きいことを予想していたのだろう。議長はテキストを採択する際、顔を上げて会場を見回すこともせず木槌を打ち下ろした。

採択直後、途上国は激しい抗議の声を上げた。インドは不意打ち的な採択への反発もあり、「信頼を裏切るもの。現在のかたちを受け入れることはできない」とし、ナイジェリアも3,000億ドルは「屈辱的であり、受け入れることはできない」と明確に反対の意思表示をした(写真2参照)。

EUはそれに対して、「(3,000億ドルという目標は)野心的であり、必要であり、現実的であり、達成可能であると感じている。EUはリーディングロールを果たす」と述べていた。

こうして何とか文書を採択して閉会したCOP29であるが、筆者はこれを前向きに評価する気にはなれない。EU 代表は強気な発言をしたが、次節で見るように、彼らの経済状況を見るとどれだけの拠出が可能なのかは極めて心もとない。加えて、少なくとも2025年からの4年間米国の拠出は期待できない。わが国は数少ない「拠出する側の国」として支援をするものの、当面COPの場では「全く足りない」と批判され続けることになるだろう。

COP29に参加した浅尾環境大臣のステートメントによれば、わが国は「気候変動分野における途上国支援のため、2025年までの5年間で官民合わせて最大700億ドル規模の支援を表明し、その実現に着実に取り組んでいる」とあるが、どのように使われ、どのような成果が出ているのか、国民に説明する義務がある。資金支援を、例えばわが国の鉱物資源調達に向けた資源外交につなげる、あるいは、途上国がわが国の技術を導入するなどの成果をもたらさなければ、国民の理解を得ることは難しいだろう。

気候変動交渉の停滞の要因

EUは気候資金支援について前向きなコメントをしたが、欧州の経済状況がそれを許すとは筆者にはとても思えない。

むしろこのCOP29で感じた気候変動交渉停滞の原因そのものが、欧州のグリーン成長の行き詰まりにあると筆者は感じている。米国大統領選挙でトランプ政権復活が決まったことが停滞の原因とする向きもあるが、トランプ政権が具体的にどのような対応をするかは全く予想がつかない。気候変動の国際交渉にとって前向きなニュースでないことは確かだが、会場での議論は、不透明すぎるトランプ政権については視野から外して議論していることの方が多かったように感じる。

それより問題は欧州だ。米国でも100件以上の太陽光発電事業者が倒産したと報じられている。(Solar Insure[Nov. 17,2024])が、欧州の再エネ銘柄の象徴的存在でもあったオーステッドやEVに注力した自動車産業などグリーンビジネスの多くが株価下落にあえぎ、大規模な人員整理を打ち出している企業も多い。Fortune500にランクインするドイツ企業が今年発表したレイオフは総計6万人以上となっていると報じられているし、フランスは財政再建の失敗が危ぶまれておりその国債の評価はギリシャ国債を下回る。

本年9月、ヨーロッパ中央銀行の総裁やイタリアの首相を務めたマリオ・ドラギ氏が監修した「The future of European competitiveness」(ヨーロッパの競争力の未来)、通称ドラギ・レポートは、欧州の不都合な真実をつまびらかにしたものであり、「脱炭素化が競争力と成長に逆行する恐れ」についても指摘している。脱炭素化の動きがEUにとってチャンスであり、「中期的には、脱炭素化によって、発電は安全で低コストのクリーンなエネルギー源へとシフトしていく」との見立てには筆者も賛同する。しかし課題は脱炭素政策のスピードと他の政策との調整だろう。これまでの欧州の政策はカーボンニュートラル実現への時間を短く設定することを「野心」として歓迎してきたが、実質的なCO2削減の進展もはかばかしくはない(図3参照)。野心的な目標が実態をけん引するにも限界があるということを欧州は実感したところであり、ドラギ・レポートの表現を借りれば「エネルギー転換は緩やかなものとなり、化石燃料はこの10年間、エネルギー価格の中心的な役割を果たし続けるだろう。」とならざるを得ない。

米国が離脱し、欧州の推進力が弱まる中で、存在感を高めるのは中国だ。近年、中国はこの交渉において、以前より前向きな姿勢を見せることが多くなっている。習近平国家主席が自ら公表した目標である以上、それに対しては忠実に取り組むということもあろうが、何より、各国が CO2削減に取り組むということは中国の商機が広がるということだ。太陽光発電も風力発電も原子力も、関連する設備の製造や必要な鉱物資源の確保において圧倒的な存在感を見せている。

中国が国連気候変動交渉を守り進めていく立役者のポジションをとるのであれば、G7諸国はこの問題にどのようにコミットしていくのかを問われることになろう。

気候変動国際交渉は今後どうなるのか

けん引役となってきた欧州の失速を受けて、気候変動問題の国際交渉はどうなるのか。

COP28の報告記事でも、ジェンダーや少数民族、ウェルフェアなど他の社会課題とのつながりが重視される傾向が強まっていると述べたが、今回もサーキュラーエコノミーや生物多様性への拡大が重視されつつあることを感じた。これは気候変動問題が他の社会課題との接続の中で考えるべき課題であることの当然の帰結ともいえるが、一方で、気候変動問題に行き詰まり他のテーマに議論の軸を移行しつつあるようにも感じる。

しかし、気候変動交渉がここまですべての国を巻き込み拡大してきたのは、途上国が先進国に対してその権利として、資金支援を要求できるテーマであることが大きく作用している。その要件を満たすテーマは今のところ見当たらない。

交渉トラックとしてのUNFCCCの行き詰まりも指摘せねばならない。COP交渉の行き詰まりからG7、G20などの重要性が上昇していることは、複数の交渉官が口にしている。しかし、2009年にデンマークで開催された COP15の失敗を受けて、UNFCCC以外での交渉の道も模索されたが、結局世界全体を対象とした議論の必要性から唯一無二の交渉だとしてCOPにおける交渉が継続されてきた。しかし一方で、COP29には昨年のCOP28に次ぐ約5万人が参加したと報じられている。交渉の停滞とは別に、参加者の数は多い。これだけ多くの関心を集めていることに対して、NY Timesは「見本市、デモンストレーション、公式手続きに影響力を及ぼそうとするゲストのためのレセプションなど、参加者の知名度を高めるための催しである。」と手厳しい。COPの万博化は今後も継続するのかもしれないが、各国間の交渉は当面、停滞の中で続いていくのだろう。わが国もこの交渉プロセスでの役割を戦略的に考える必要がある。

参考資料

- 1)

- WWF COP29結果報告

- 2)

- OECD[2024-a]“Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2022”

- 3)

- OECD[2024-b]“The New Collective Quantified Goal on climate finance”

- 4)

- 環境省 COP29 閣僚級セッション 浅尾慶一郎環境大臣ステートメント

- 5)

- EU “The future of European competitiveness”

- 6)

- UNFCCC “Report of the Standing Committee on Finance”

- 7)

- NY Times 2024年11月13日“Who’s at the U.N. Climate Summit? Here Are 29 Years of Guests, Visualized.”

- 8)

- Solar Insure“The Complete List of Solar Bankruptcies and Business Closures”