化石燃料技術のイノベーションと生息域保全

堅田 元喜

キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員

(「公益社団法人 石油学会 ペトロテック 2025年1月号」より転載:)

イノベーションと化石燃料技術

イノベーションとは、「エネルギーを利用してありえないものをつくり、つくられたものが広まるのを確かめるための新たな方法を見つけること」を意味する1)。いわゆる「発明」と異なっているのは、そこから一歩進んだ発明が定着するところまでを含む点である。大抵の場合、最も影響力の大きい新技術というものは地味で安く、単純で人々があたりまえと思っている技術だが、日常に欠かせないものである。たとえば、1990年代の携帯電話の普及は、物理学やテクノロジーの特定の躍進ではなく、突然の価格下落によってもたらされた。この功績は、携帯電話の発明者ではなくコストを抑えて製品を簡素化する方法を見つけた人々にある。

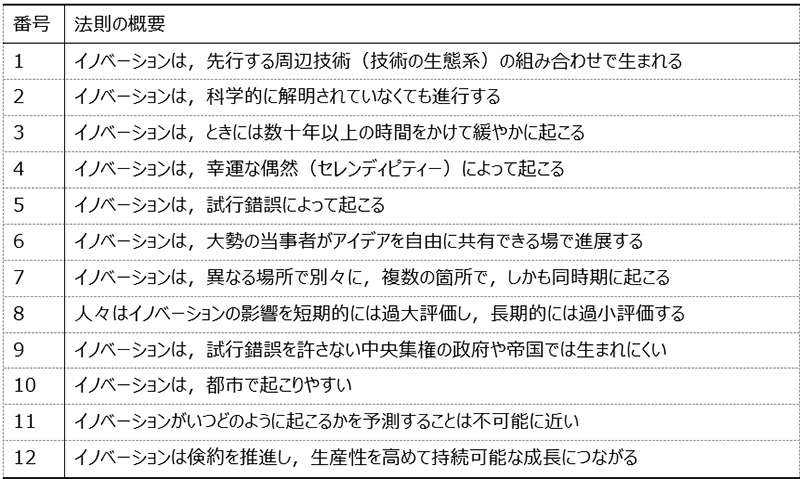

携帯電話のような過去に起きたさまざまなイノベーション事例を集めて分析すると、いくつかの共通する法則を見いだせる(表1)。最も根本にある法則は「多様な技術の生態系(表1:1)」であり、そこから表1の2以降の法則が派生している。

イノベーションの本質とは、それ自身が生態系のように創発的に進化する「テクニウム」3)という点にある。たとえば、植物の進化の過程に見られる複雑化や多様化は、時間とともに数え切れないほどの携帯電話が生まれたプロセスに類似している。また、携帯電話の開発には、携帯電話とは直接関係のない既往のさまざまな個別技術が不可欠であった。この「テクノロジーの進化」(表1:1)ともいえるプロセスは、化石燃料と関連の深いハーバー・ボッシュ法が生まれる過程にもよく当てはまる。

ハーバー・ボッシュ法とは、1908年にドイツ出身の化学者フリッツ・ハーバーが発明した技術で、鉄を主体とする触媒上で水素(H2)と窒素(N2)を400~600℃、200~1000気圧下の超臨界流体状態で直接反応させてアンモニア(NH3)を生産する方法である。工業的には、H2ガスの原料は石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料である。科学者であるハーバーは、圧力をかけながら触媒存在下で窒素と水素とを反応させる実験を行い、空気中の窒素を固定してアンモニアをつくる方法を発見した。これは事実上「空気からパンをつくる」ことに相当するような大変な難題であった。

ハーバーの「発明」そのものはもちろんすばらしいが、これのみではイノベーションには至らない。最終的に社会が許容できる価格でアンモニアの大量生産を可能にしたのは、ハーバーのひらめきを得る期間よりもはるかに長い時間をかけたカール・ボッシュ(実業家)による地道な創意工夫であった。

1908年以降、ハーバーの弟子のロバート・ロシニョールと留学生であった田丸節郎は、硬い石英をくり抜いてつくった容器(チャンバー)の中で、高い圧力をかけて材料を結合する方法を段階的に見いだした。画期的発明の瞬間があったわけではなく、小さな改良と少しずつの進歩が繰り返し積み重なった結果である(表1:3, 5)。そして1909年3月、2年間の実験の末、ハーバーのチームはオスミウム触媒を用いた実験で装置から液体状のアンモニアがしたたるのを見いだした。なぜオスミウムでうまくいくのかはわからなかったが、とにかく成功したのである(表1:2)。ハーバーは、ドイツの巨大化学薬品会社BASFに対して自分のアイデアを本格化するように提案し、当時BASFの窒素研究の責任者になっていたボッシュが、それから数年かけて実用的なイノベーションに変えた。新たな触媒も使用可能にしてさまざまな材料を高圧下で実験することができる装置を用意し、1909年末までに2万種類もの材料を試して、鉄・アルミニウム・カルシウムの混合物が適切であることを明らかにしたのである(表1:5)。この問題以外にも膨大な数の難題があり、いずれもほかの業界で展開中だった新しいアイデアや技術群を利用できなければ克服することは不可能であった(表1:1)。ボッシュのチームは設計のヒントを求めて、機関車、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンなどを調べ、鉄鋼業界の人たちから製鋼法を学び、大砲の設計や材料工学の最前線の知見を収集した(表1:6)。この過程で「技術の生態系」が時間をかけて進化していった結果、1911年にはアンモニア生産の試作機が完成した。

1914年に勃発した第1次世界大戦の後、ハーバー・ボッシュ法によって合成肥料が生み出され、世界中に普及して農地に栄養分を大規模に供給できるようになった。そして同時期に誕生した別のイノベーション(農業の機械化、新品種、殺虫剤、遺伝子組み換えなど)とともに(表1:7)、1960~1970年代に世界での穀物の大量生産(緑の革命)を引き起こした。その結果、ボッシュの時代の1/3のエネルギーで1トンのアンモニアをつくることができる。現在では、世界の人類のエネルギー消費量の約1%がこの窒素固定というプロセスに使われ、それが人間の食料に含まれる固定窒素原子の約半分を占めている。

表1 過去のさまざまなイノベーション事例に共通して見られる法則の一覧1), 2)

化石燃料による自然環境への好影響

「世界は今、化石燃料(技術)の使用を抑えた脱炭素化に向かっている」という報道をしばしば耳にする。確かに再生エネルギーなどの化石燃料フリーな技術の普及が進めば、地球温暖化の増長は抑えられるのかもしれない。それでは、すぐさま化石燃料の利用を停止するとどのような問題が起こりうるのか。この疑問に対しては、多くの専門家が地政学的リスクや電力コスト・安定供給・自家発電・地域経済への影響、原子力発電の活用の必要性などを論じているが、少なくとも環境上の悪影響(環境費用)は軽減するという見方が一般的である。

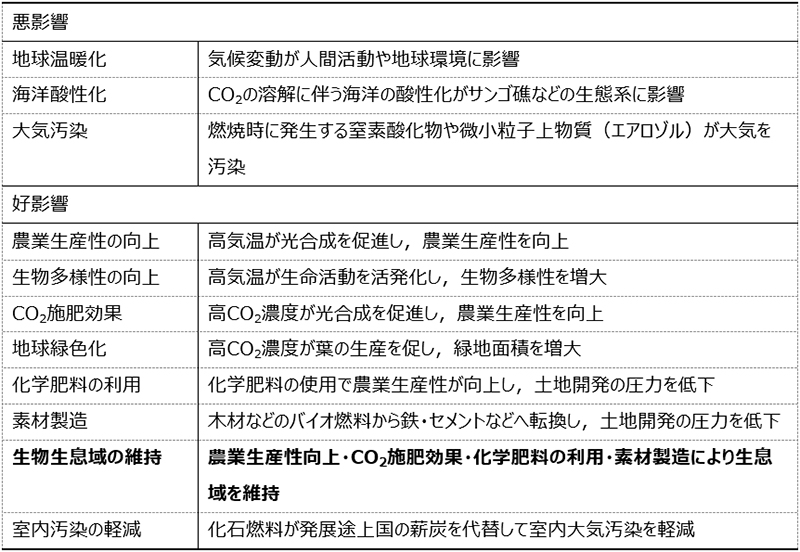

しかしながら、元来、化石燃料には環境に対する好影響も多く存在する(表2)。たとえば、前述した「緑の革命」の結果、1960~2010年の間に一定量の食料を生産するのに必要な農地面積は65%も減少し、地球上から飢饉がほぼ完全に消えて、栄養失調も劇的に減った。これらの効果は、自然環境の犠牲の下で起こったというわけではない。

生態系の保全(具体的には、流域生態系の階層秩序に基づく多様な生態系・生息域・種などの保全)にとって最も重要なのは、多様な生物の生息域を確保することである4)。このような生息域は、人間の食料確保のための農地開拓の圧力にしばしば脅かされる5)。化石燃料技術は、窒素肥料や農薬の製造に使われて農業の生産性を飛躍的に向上させることでこのような圧力を抑制してきたと考えられている(表2:太字)。

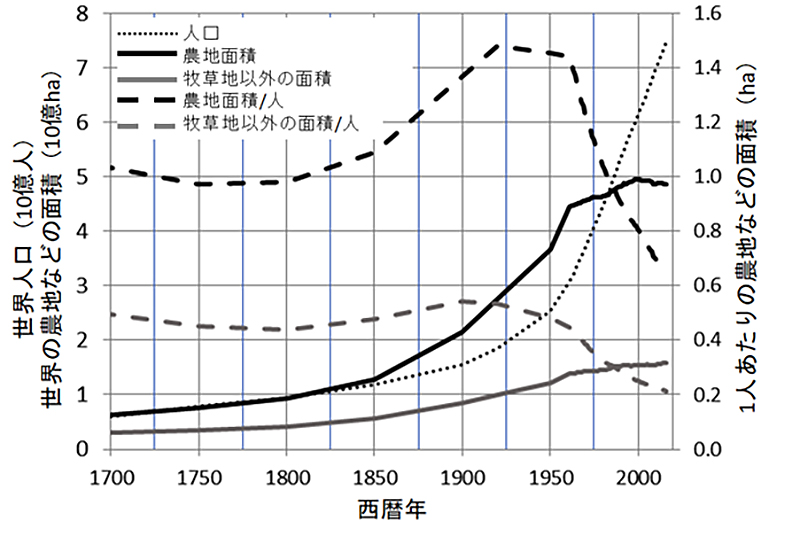

統計データを見ても、世界の農地面積は1950年ごろまでは人口増加に伴う食料需要により増加し続けてきたが(図1:黒点線・黒実線)、1950年代以降の1人当たりの農地面積が大きく低下している(図1:黒色・灰色破線)。ここ数十年の間に新たな農地の開拓が抑制されてきた原因として、化石燃料技術の普及に伴う作物生産性の向上が指摘されている6)。

表2 化石燃料技術の利用がもたらす環境への悪影響と好影響の例2)

化石燃料技術による生態系保全

Goklany7)は、この指摘を定量的に確かめるために、次の3つの化石燃料技術による農作物の生産性の向上率を推計した:

- ①

- 天然ガスもしくは石炭を利用したハーバー・ボッシュ法とその普及による効果。2008年時点での窒素施肥により増加した食料に依存する世界人口の推計値8)の全体からそれを除いた世界人口に対する割合(92.3%)を窒素肥料による生産向上率とした。

- ②

- 石油を原料とした農薬の合成技術と普及による効果。農薬による害虫駆除によって向上しうる6つの主要な農作物(大豆、小麦、トウモロコシ、米、ジャガイモ、綿)の生産量9)をそれぞれの作物が占める農地面積で重みづけすることで全作物の生産向上率を算出し(104.3%)、その値に化石燃料を利用することで増加する作物防護効率の割合(25%)をかけた26.1%の生産向上率とした。

- ③

- 化石燃料の燃焼に伴う世界の大気中CO2濃度の増大が植物生長を促す効果(CO2施肥効果)。277ppm(1755年)~412ppm(2019年)の間に15.8%10)もしくはそれ以上の作物生産量の増加が見込まれているが、保守的な値(10%)とした。

なお、①と②の推計にもさまざまな仮定を置いているが、そのほとんどすべてが保守的な生産向上率の見積もりを採用している。従って、実際の生産向上率はさらに高かった可能性がある。

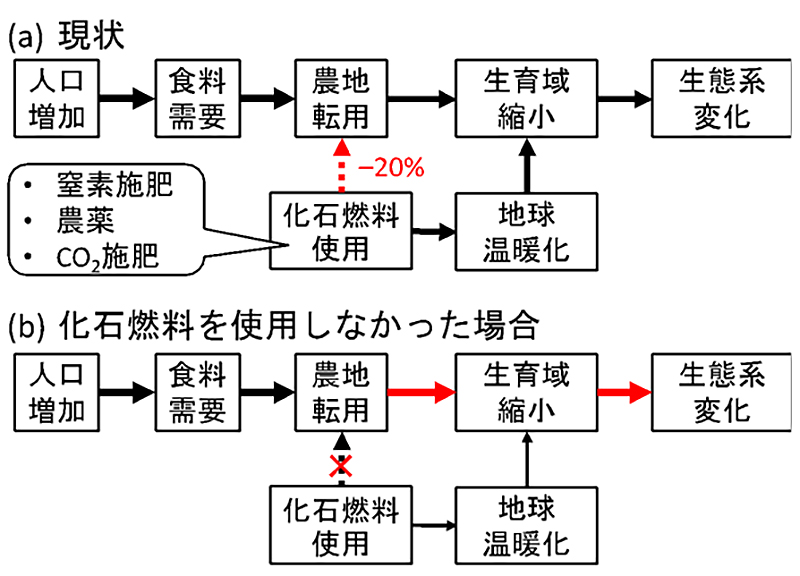

さて、仮に化石燃料を利用しなかった場合、2019年現在の世界人口を維持するためにはどのくらいの農地面積が必要だったと考えられるか。上記3つの効果が作物生産に対してそれぞれ独立に作用するとすれば、現在の世界の食料生産量は化石燃料の恩恵によりそれを使用しなかった場合に比べて2.67倍(=1.923×1.261×1.1)増加している。現在の食料需要が変わらないとすれば、化石燃料を利用しない場合には農地面積を167%増加させなければならない。これは世界の陸地面積の20%に相当し、化石燃料技術によってこの面積が農地への転用を免れてきたということを意味する(図2a)。Goklany7)は、化石燃料の利用を停止した場合には、世界の残された自然保護区(世界の陸地面積の15%)が脅かされてしまう危険性を指摘している(図2b)。なお、急激に温暖化が進む場合には生態系への影響が懸念されており、その結果、生じうる悪影響は上述した環境便益とはトレードオフの関係にある(図2a)。ただし、今のところ地球温暖化が原因となって絶滅したとされる種などは見つかっていない11)。

ところで、図2aを見ると、そもそも化石燃料が登場しなければ食料需要と人口の増加速度は緩やかとなり、農地の転用は進まなかったのではないかという疑問が浮かぶかもしれない。しかし、仮に食料難となり人口が減少したとしても、医療技術の進展によって死亡率は低下するために寿命が延び、飢餓対策や健康維持のための食料需要が生まれたはずである。この場合、化石燃料技術を利用しないことで人口増加は抑えられつつも、図2bに示した農地の転用はそれとは無関係で進行したと思われる7)。

おわりに

本稿で述べたように、ハーバー・ボッシュ法のイノベーションは自然生態系にとっての「恩恵」であった。合成肥料が誕生したことで作物の生産力が向上し、農業のためのさらなる土地開発は必要なくなった。世界の人口は20世紀の100年間でほぼ4倍に増えたので、これを合成肥料なしで養うためにあらゆる土地を耕して、あらゆる森林を伐採し、湿地を干拓していた可能性が高く、それでもなお飢餓寸前であったと思われる12)。逆にいえば、「緑の革命」によって世界の多くの土地や森が耕起や放牧、伐採を免れたということである。この事実は、化石燃料技術のイノベーションを活用すればするほど、耕地面積を少なくでき、代わりに国立公園や自然保護区を拡大することで土地を森林や手つかずの状態に戻し、花や鳥やチョウなどの保全につなげていけるという可能性を示唆している。

逆に、飢餓の改善や健康維持にも役に立っている化石燃料技術の利用を即座に停止すれば、世界中でさまざまな弊害が生じる可能性が高い。2017年、49人の科学者は生態系の保全のために世界の陸地面積の少なくとも50%を保護区に指定することが必要だとする「Global Deal for Nature」という声明を科学的な知見とともに発表した13)。しかしながら、上述のとおり陸地面積の37.4%がすでに農地として利用されてしまっている。このような状況で地球温暖化の抑制(脱炭素政策など)のみに注力すれば、食料生産効率が大幅に低下して農地面積の拡張が必要となり、生息域はますます縮小してしまうだろう(図2b)。生態系保全と地球温暖化抑制を両立する方法としては、化石燃料フリーの有機肥料やバイオ農薬(いわゆる有機農法)の普及が考えられるが、コストや労力などの面で課題があり、いまだ世界の農地面積の1%にしか使用されていない14)。従って、短期的には化石燃料の利用を継続し、食料安全保障や人間の福祉を維持しながらさらなる農地への転用とそれに伴う自然生態系の破壊を最小限にする選択肢を残すことが大切である8)。代替技術が進展するまで化石燃料の利用を継続することで、さらなる自然保護区域の農地への転用とそれに伴う生態系への悪影響は抑制できるはずである。

地球温暖化問題は、人間が直面している唯一の課題ではない。10万人を対象とした国連の世論調査でも、教育・健康・栄養などさまざまな課題が浮き彫りになっている。化石燃料技術が飢餓の改善や健康維持に役に立っているとすれば、このことは地球温暖化による影響に対する人々のレジリエンス(強靭性)を高めていることと同義である。持続可能な社会の構築には、このように多面的・学際的な視点で化石燃料の利用価値を見直すことが大切である。

なお、ハーバー・ボッシュ法の普及が社会や生態系に及ぼす悪影響がまったくなかったわけではないことを付け加えておく。たとえば、「硝石の約束」により工場ではアンモニアから爆薬の製造の原料となる大量の硝酸塩をつくり、おそらく戦争を長引かせる原因となった1)。また、肥料散布などで環境中に放出された大量のアンモニアや硝酸塩が作物に吸収されず、地下水の水質汚染(窒素汚染)や長寿命の温室効果ガスの1つである亜酸化窒素(N2O)の発生なども引き起こしている。

この現状に対して、問題解決に向けた新しいイノベーションの普及も進みつつある。窒素汚染は、投入する肥料を適切に制御すれば減らすことができるので、AIを利用した「精密農業」の普及が進むと投入する肥料の量を最適化して窒素汚染を防ぎつつ、エネルギーや資源の利用効率も高めることが可能であろう15)。また、窒素固定をするサトウキビやサツマイモ内に共生する細菌(エンドファイト)を採取し、小麦、トウモロコシ、稲、ジャガイモ、茶、アブラナ、牧草、トマトなどの多様な作物の細胞内に生息させることで収量を増加させるという技術開発も行われている16)。それと は別に、生物的硝化抑制(Biological Nitrification Inhibition:BNI)物質を精製・同定する技術の開発も進んでいる17)。品種改良によりBNIが導入された作物が広く栽培されればN2Oの発生抑制のみならず肥料を節約できる。これらの方法によって窒素汚染の低減と窒素利用効率の向上を同時に達成することができれば、ハーバー・ボッシュ法を超えるイノベーションとなりうるのではないか。 そのためにも、政府にはいわゆる選択と集中などの政策により「多様な技術の生態系」を基本とするイノベーションの普及を阻害する(表1:9)ことなく、技術者・研究者に試行錯誤や失敗を許すような自由度の高い政策を推進することを期待する。

引用文献

- 1)

- マット・リドレー,“人類とイノベーション:世界は「自由」と「失敗」で進化する”(2021) NewsPicksパブリッシング.

- 2)

- 堅田元喜,“ データで読み解く地球温暖化の科学”(2024) 電子書籍出版代行サービス.

https://amzn.asia/d/c5Pv1fB - 3)

- ケヴィン・ケリー,“ テクニウム―テクノロジーはどこへ向かうのか?”(2014) みすず書房.

- 4)

- Green, R. E., Cornell, S. J., Scharlemann, J. P. W., Balmford, A., Science, 307, 550-555(2005).

https://doi.org/10.1126/science.1106049 - 5)

- Costello, M. J., Current Biology, 25, 368-371(2015).

https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.03.051 - 6)

- Tilman, D. et al., PNAS, 108, 20260-20264(2011).

https://doi.org/10.1073/pnas.1116437108 - 7)

- Goklany, I. M., Conservation Biology, 35, 766-774(2021).

https://doi.org/10.1111/cobi.13611 - 8)

- Erisman, J., Sutton, M., Galloway, J., Klimont, Z., Nature Geoscience, 1, 636-639(2008).

https://doi.org/10.1038/ngeo325 - 9)

- Oerke, E., Journal of Agricultural Science, 144, 31-43(2006).

https://doi.org/10.1017/S0021859605005708 - 10)

- Idso, C. D., “The positive externalities of carbon dioxide”, (2013) Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Arizona.

http://www.co2science.org/education/reports/co2benefits/co2benefits.php - 11)

- Settele, J. et al., Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A. Contribution of WGII to the 5th Assessment Report of the IPCC, 271 (2014).

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ - 12)

- Crookes, W., Science, 8, 561-575(1898).

- 13)

- Dinerstein, E. et al., Science Advances, 5, p.eaaw2869(2019).

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2869 - 14)

- FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) Statistics(2019)Data on organic agriculture world-wide.

https://statistics.fibl.org/world.html - 15)

- Brown, R. M. et al., Journal of Environmental Economics and Policy, 5, 335-348(2016).

https://doi.org/10.1080/21606544.2015.1090932 - 16)

- Dent, D., Cocking, E., Agriculture and Food Security, 6, 7(2017).

https://doi.org/10.1186/s40066-016-0084-2 - 17)

- Subbarao, G. V., Searchinger, T. D., PNAS, 118, e2107576118(2021).

https://doi.org/10.1073/pnas.2107576118