温暖化対策は柔軟な発想で取り組むべき

―北極域に限らず世界で観測される「寒さの緩和により寿命が延びる」現象

堅田 元喜

キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員

(「月刊公明」より転載:2024年12月号)

20世紀前半の温暖化現象

地球温暖化により人類は、これまで経験したことのない気温上昇のリスクにさらされているという。ほとんどの人は、その原因は化石燃料の燃焼に伴う二酸化炭素(CO2)の排出による温室効果であると考えているだろう。実は、20世紀前半にも現代に匹敵し得る温暖化があったことをご存じだろうか。ETCW(the Early 20th Century Warming)と呼ばれるこの現象は、北極域を中心に地球規模で発生し、100年前から精力的に研究がなされてきた。それにもかかわらず、驚くべきことに最新の知見をもってしても全貌は解明されていない。

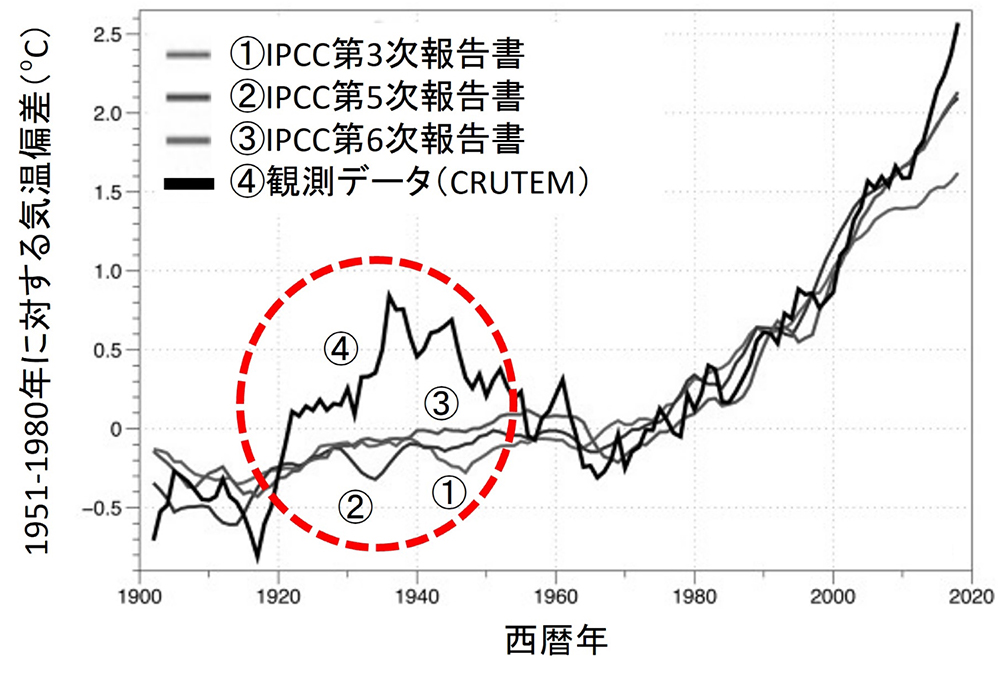

ETCWの期間は、一般に19世紀末まで続いた寒冷期の終わりに近い1900年代~2010年代後のおよそ30年間と定義される【図1:点線の丸囲み】。1980年代以降から続いている現在の温暖期では北半球全体で気温が上昇しており、北極域で特に大きいことが知られている。この傾向はETCWによる気温上昇でも同様であり、北極域では現代と同程度の速度で気温が上昇した【図1】。

それでは、ETCWもCO2による温室効果によって引き起こされたのであろうか。この時期のCO2濃度と気温のデータから考えると、その可能性は低そうである。ここ数十年の大気CO2濃度の増加速度はETCW期間の4〜5倍に達するにもかかわらず、ETCWの気温上昇速度は現代の温暖化と同程度であるからだ【図1:④】。このことは、ETCWの間、CO2の温室効果が現代の温暖化に比べて、それほど重要ではなかったことを示唆する。同様のことは、CO2濃度が大きく上昇した1960年代~1970年代に寒冷期あるいは気温停滞期が発生したという事実に対しても言える。

それでは、なぜETCWが起こったのか。この現象の解明に向けては100を超える学術論文が出版され、さまざまな仮説が提唱された。あるレビュー論文(1)によると、最も有力なのは地球の内部変動(大規模な海洋循環の数十年周期で繰り返される変動)であり、これに地球の外部要因(太陽活動・火山活動など)の影響が加わったという解釈である。いずれも、人間活動とは無関係な自然変動である。

具体的には、地球を冷却する効果を持つ火山活動が休止し、温室効果ガスが増加しつつある期間に太陽総放射量が増加した。さらに、ETCW期間中には内部変動が北極域において増強されたために、北極域では特に気温が上昇したとされる。ただし、外部要因と内部変動のいずれが重要であったのか、また両者に相互関係があったのかどうかは不明なままだ。

現在の温暖化にも自然変動が影響か

ETCWの発生メカニズムを量的に解明することは非常に重要である。なぜなら、この当時の自然変動(内部変動と外部強制力)の相対的寄与を現在進行中の温暖化現象に適用することで、われわれのCO2排出の削減効果をある程度予測できる可能性があるからである。

とはいえ、上述したように過去100年間の飛躍的な科学的知見の蓄積にもかかわらず、ETCWのメカニズムに合意を得られていないことを考えると、その見通しは決して明るいとは言えない。地球の気候の成り立ちが大気・海洋・海氷などが複雑に影響し合うシステムであること、ETCW期間における良質な地上気温データの不足、地球のエネルギー源である太陽放射量の長期変動の実態など現象解明に向けて解決すべき課題が多く残されているからだ。

気候シミュレーションの再現精度にも課題がある。気候変動に関する政府間パネルIPCCは、気候シミュレーションによってETCWが再現されたとしているが、【図1】に示したように、最新のIPCC第6次評価報告書のシミュレーション結果でさえもETCW期間の気温上昇量を明らかに過小評価している。気象学・気候学の業界では、2000年代に起きた気温の上昇が一時的に停止する「ハイエイタス(停滞)現象」を気候モデルで予測できなかったことが議論の的になったが、これと同じようにETCWも十分再現できていないのが現状なのだ。

2023年の異常高温は原因不明

2023年は、気候学にとって特別な年であった。世界各地の地上気象観測地点で年平均気温が大幅に上昇したからである。ところが残念なことに、科学者はこの異常昇温を事前に予測することができなかった。CO2による温室効果(地球温暖化)はもちろん、あらゆる物理・化学的要因を考慮したとしても、同年の地球の平均気温の観測値は気候シミュレーションの予測結果を0.2℃も上回ってしまうという(2)。地球温暖化の速度が100年間で1℃に満たないことを考えると(3)、予測誤差は大きいと言わざるを得ない。

この異常高温をもたらした自然変動の正体とは、一体何であろうか。20世紀前半の温暖化の原因がいまだに分かっていないように、数年先の気候を予測することもまた、容易ではないのである。このような状況を踏まえると、現在の温暖化の全てが、CO2による温室効果で説明できるとは言い切れない。従って、仮にCO2排出量をゼロにできたとしても気温上昇が十分低下しなかった場合も想定し、「自然変動由来の異常気象」への対応策を進める必要がある。

寿命が延び豊かな生活を送る北極域の人々

ところで、IPCCは地球温暖化のリスクとして北極域での夏季の暑熱による健康被害を挙げているが、実態としては冬季の寒さが緩和されることによる恩恵の方が大きいように思える。

ロシア北部の人口10万~35万人の4都市を対象とした1999〜2007年の熱波と寒波による死亡率の解析結果(4)では、65歳以上の年齢層で厳しい寒波による死亡率が最も高いことが判明した。そして、寒波は熱波よりも、そして長い寒波は短い寒波よりも相対的に危険性が高いことも明らかにされている。その理由の一つは、寒さに対する生理的反応が暑さに対する反応よりも長く続くためであり、北極域では暑さよりも寒さによる健康影響に焦点を当てた詳細な調査が必要である。

「寒さの緩和により寿命が延びる」という現象は、北極域に限らず世界各国の都市で観測されている。1985〜2012年における世界13カ国の死亡率を対象にした研究(5)は、気温に関連する死亡(熱関連死亡)の大部分は寒さによるものであり、極端な寒さによる死亡率は極端な暑さによる死亡率よりも大きいとしている。東京でも過去のヒートアイランドによって冬季の死亡率が減少した可能性が高い(3)。世界全体でみても、高温死亡の増加率と低温死亡の減少率は、ほぼ相殺され、正味の熱関連死亡率は今世紀を通じて大きく変化しない見込みである(3)。

また、IPCCは、気候変動がすでに北極域の住民の食料と栄養の安全保障、健康や精神衛生に悪影響を及ぼしていると結論付けている。ところが、特にヒートアイランドによる気温上昇が上乗せされている北極域の都市を対象とした研究成果を整理すると(3)、寒冷地の気温が上昇することは経済や環境に、多大な恩恵をもたらす可能性が高いようである。例えば、気温が高くなれば、冬季の住民の労働環境は緩和され、霜の発生や燃料の使用量も抑えられる。また、暖冬になれば屋外でのレクリエーション活動が容易になり、健康増進にもつながる。このような事実を見れば、温暖化が北極圏の都市に及ぼす社会的影響は便益と言えよう。

正攻法では解けない地球温暖化問題

さて、地球温暖化のように複雑で十分に理解されていない未知の因果関係が関わる問題は、「厄介な問題(Wicked problem)」と呼ばれる。都市計画の性質を記述するために生まれた言葉であり、問題が単独では完結せずに別のさまざまな問題と影響し合い、時に想像を超えた影響を想像していなかった場所に及ぼすことを意味する。

また、問題自体が変化するために全体像を捉えるのが極めて困難である。そのため、ある解決策が有効であろうと考えられていたにもかかわらず、実際に実施してみると効果がないことも多い。

地球温暖化問題は、「厄介な問題」である(6)。地球温暖化そのものが物理・化学・生物系からなる巨大で複雑なシステムであるのみならず、人口問題、テクノロジー、貧富の格差、資源利用などの人間社会におけるさまざまな側面を包含した大きな問題の一部であるからだ。

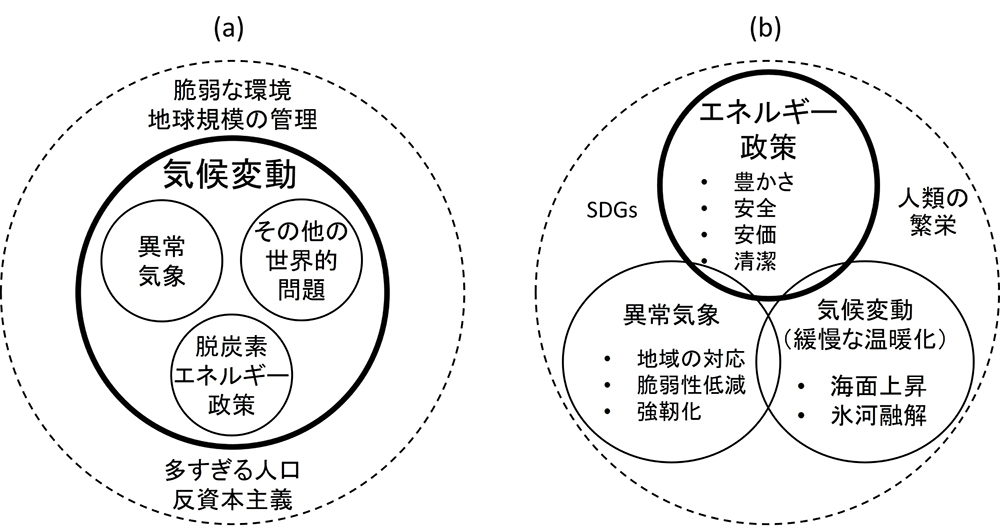

言い換えれば、地球温暖化は単なる環境問題ではなく、エネルギー問題であると同時に経済開発問題であり、また土地利用問題でもある。このような発想に基づくと、地球温暖化問題にはCO2削減一辺倒ではなく、あくまで数ある世界的課題の一つとみなしてエネルギー政策や地域レベルの異常気象への対応と並行しながら対策していくことが有効と言える【図2b】。

ところが、わが国の地球温暖化対策(脱炭素やカーボンニュートラル)は、世界全体でCO2を削減すれば気温が下がるので、将来の気候を適切に制御できるという単純な考え方に立脚しているようにみえる【図2a】。実際には、上述したように地球温暖化という現象と、それが引き起こす影響は多様かつ複雑であり、全てが解明されているわけではない。したがって、大規模なCO2削減を行ったとしても想定通りの成果が得られるとは限らないのである。

「厄介な問題」は、政策決定者にとって非常に扱いづらい。問題解決につながる決定的な対策が、なかなか見えてこないからである。そのため政策決定者は「厄介な地球温暖化問題」の本質を「問題解決に向けた悪玉(化石燃料)の撲滅をめざそう」というように読み替える。このような単純化を行えば、問題解決に向けた目標が定めやすくなるからだ。

本質的な問題解決に至るためには「われわれが何を知っていて、何を知らないのか」あるいは「どの部分に疑問点が残っており、どのような意見の対立があるか」を認識することが重要である。その前提とは、上述した人口増加や景気動向、技術革新などの気候変動に関連する周辺問題が将来どのように変化するかは誰にも分からないということだ。このことを忘れて問題を単純化し過ぎてはならない。

人々が不確実性と無知を認識することは問題に対して体系的な疑問を持つことにつながる。そうなることで初めて、真の科学的な主張と人間の価値観の違いによる反論を区別した民主的な議論が可能となるだろう。

党派を超えた同様の巨額温暖化対策には疑問

本稿の執筆当時は衆院選の真っただ中であったが、報道を見る限り各候補者や各政党の想定している温暖化対策の内容や、その費用対効果に関する議論はほぼ皆無であった。公約を調べてみると、全ての政党が温暖化対策に極めて大きなコスト(党によっては、数百兆円規模)をかけることに賛成しており、【図2a】の発想に近い状態であった。この状況は、非常に危険である。限られた財源を温暖化対策に大きく振り過ぎれば、その分、持続可能な開発目標(SDGs)の飢餓、貧困、健康と福祉などの世界で上位を占める優先度の高い問題(8)への支援が滞る。結果として、世界の貧困層は災害などに対して脆弱なままになってしまう。

温暖化対策へのスタンスの違いで民主党と共和党が真っ向から対立する米国のようにはならないまでも、わが国でも現行の温暖化対策のあり方そのものを、科学の不確実性を踏まえて再検討する場面が出てくることを切に願う。

参考文献

- (1)

- Bokuchava, D.D. and Semenov, V.A.(2021)Earth Sci. Rev., 222, 103820.

https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103820 - (2)

- Schmidt, G. (2024) Nature, 627, 467.

https://doi.org/10.1038/d41586-024-00816-z - (3)

- 堅田元喜(2024)データで読み解く地球温暖化の科学, 340pp.

https://cigs.canon/publication/books/20241108_8434.html - (4)

- Shaposhnikov, D., and Revich, B. (2016) Urban Clim., 15, 16–24.

https://doi.org/10.1016/j.uclim.2015.11.007 - (5)

- Gasparrini, A., et al. (2015) The Lancet, 386, 369–375.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62114-0 - (6)

- ハートウェル・ペーパー,2009 年の行き詰まり後の新たな温暖化政策の方向性

https://eprints.lse.ac.uk/27939/3/The_HartwellPaper_Japanese_translation.pdf - (7)

- Annual GWPF lecture: Climate Uncertainty and Riskを参考に意訳

https://judithcurry.com/2024/05/04/annual-gwpf-lecture-climate-uncertainty-and-risk/ - (8)

- 世界経済フォーラム(2021)飢餓と貧困の撲滅が、世界の最優先課題

https://jp.weforum.org/agenda/2021/06/to-no-ga-no/

月刊公明12月号 掲載記事(PDF)

温暖化対策は柔軟な発想で取り組むべき