洋上風力発電増加に懸念

電気料金高騰やチャイナリスクなど問題山積

山本 隆三

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授

(「エネルギーレビュー」より転載:2024年6月号)

本誌4月号では洋上風力発電が特集され、世界と日本の開発の現状などが解説された。ここでは、洋上風力に関し異なる視点から分析を試みたい。1つ目の視点は、発電コストだ。需要家の手元に電気が届くまでの洋上風力のコストはいくらなのか。さらに、投資額がインフレにより上昇している欧米の事業から発電コストを考える。2つ目は、地域社会への貢献だ。地域を活性化させる役割を洋上風力に期待する声も高いが、地域への貢献は大きいだろうか。3つ目は、洋上風力のエネルギー安全保障への貢献とリスクだ。自給率を向上させるが、設備の中国依存という安全保障上の大きなリスクを抱える。

上昇する洋上風力の発電コスト

2021年に初めて実施された3海域の洋上風力の入札では、固定価格買取制度(FIT)に基づき買取価格が保証された。上限入札価格は1kW時当たり29円だった。21年12月に入札結果が公表されたが、秋田県沖の2案件と千葉県銚子沖の案件すべてを三菱商事グループが落札し、その落札価格は能代市沖で13.26円、由利本荘市沖で11.99円、銚子沖で16.49円だった。

報道では「破格」と伝えられた。洋上風力の価格として破格だったのは間違いないが、発電コストに統合費用を加えて考えると破格ではなく、電気料金の上昇を招くレベルだ。第6次エネルギー基本計画では、30年に電源を新設した際の発電コストが試算されている。事業用太陽光発電8.2円から11.8円、陸上風力発電で9.9円から17.2円だ。ところが、再生エネの電源を利用するには、発電できない時間のバックアップ電源に加え、遠い地域に設置される再生エネ電源の送電コストが必要になる。いわゆる統合コストだ。

参考資料として示されているモデルケースでの試算では、事業用太陽光の発電コスト11.2円は一部の統合コストを合わせると18.9円になる。太陽光よりは利用率が高い陸上風力の統合コストは小さくなるが、それでも14.7円の発電コストは、統合コストを含めると18.5円になる。洋上風力に関しては、統合コストは示されていないが、数円以上になるのは確実だ。統合コストを考えると、三菱商事グループの落札価格でも平均の発電コストを引き上げるだろう。

2回目からの入札では制度が変更され、FITから卸市場価格に対しプレミアムが支払われるフィード・イン・プレミアム(FIP)に変わったが、落札価格は、ほとんどの市場価格ではプレミアムを必要としない低廉と言えるレベルに留まっている。日本の洋上風力事業では、低売電価格での落札が続いているが、世界の洋上風力事業では日本とは全く逆の入札上限価格の引き上げが続いている。欧州発のエネルギー危機によるインフレが、資機材費の価格を大きく引き上げ、投資額が大きく上昇しているからだ。特に、再生エネ設備は、火力、原子力発電設備との比較では大量の鋼材、コンクリートなどの資材を必要とするので、インフレの影響は他電源設備より大きくなる。

英国政府は、非炭素電源の導入を促進するために2014年から差額保障契約(Contract for Difference―CfD)制度を導入した。卸市場の電力価格にかかわらず、一定額で再生エネあるいは原子力からの電気を購入する仕組みだ。長期間の収入を事業者に保証することにより設備への投資を促す制度だ。再生エネ事業は毎年CfDに基づき入札が行われる。入札では上限価格が示され、それ以下の価格での入札が必要になる。

スウェーデンの電力大手バッテンホールは洋上風力事業を落札し、設備容量140万kWのノーフォーク・ボレアス洋上風力のCfDを2022年に英国政府と締結した。売電価格は2012年価格で1000kW時当たり37.35ポンド、現在の価格に換算すると約45ポンド(1kW時当たり8.6円)だった。バッテンホールは、当初予定していた投資額が40%上昇したとして2023年7月に事業からの撤退を発表した。

英国の2023年の洋上風力発電事業の入札には応札者がいなかった。英国政府は、今年の入札では上限価格を大幅に引き上げると発表した。着床式と浮体式の上限価格は、それぞれ73ポンド/MW時と176ポンド/MW時だ。2012年価格なので、現在の価格にし、円にすると19円/kW時と46円/kW時だ。

日本よりも風況に恵まれる北海でも、この売電価格が必要になる。日本の入札では、何か異なる理由により入札価格が決められているようだ。再生エネの電気を高値で購入する顧客が背後にいるのかもしれない。

事業からの撤退は米国東海岸でも相次いだ。東海岸の風況は欧州北海よりは劣るものの、日本の沿岸には勝る。米国北東部の州は温暖化対策に熱心であり、脱炭素目標を設定している州もある。多くの州は再生エネの中では利用率が高い洋上風力に目を付けた。風力発電事業に知見を持つ欧米企業が北東部の沿岸にて事業に着手したが、資機材価格の上昇を受け撤退が続いている。

米大手アバングリッドは、マサチューセッツ州の122万kWの洋上風力事業について同州の3電力会社との間で売電契約を22年に締結したが、23年7月に4800万ドル(約72億円)の違約金の支払いにより契約を解除した。

風力発電事業では世界最大手のデンマーク・オーステッドは、米国で現在進められている洋上風力事業の半分に関与している。23年11月にオーステッドは、ニュージャージー州の225万kWの事業について中断を発表した。最大56億ドルの減損が生じるため、株価は大きく下落した。

英BPはノルウェーのエクイノールと共同で進めるニューヨーク州の3事業(合計330万kW)について、契約期間の延長と合わせ3事業の契約売電価格、1kW時当たり11.838セント、10.75セント、11.8セントを、それぞれ15.964セント、17.784セント、19.082セントへ引き上げることを州政府に要請した。

州政府公共事業委員会は要請を拒否した。見直しによる消費者の負担増は267億ドル。家庭用電気料金の2.3%から6.7%引き上げに相当する影響があり容認できるレベルではないと、その理由を挙げた。今年1月にBPとエクイノールは一部事業の中止を発表した。

日本でも入札が続けは、投資額が大きくなる浮体式が増えることもあり、日本の洋上風力発電の発電コスト、価格は、英国よりも米国よりも高くなる。発電量が少ない時点では、再生エネの電気を購入する事業者が登場するかもしれないが、発電量が大きくなれば、結局電気料金で負担するしかない。電気料金の上昇は生活にも産業にも大きな影響を与える。

たとえば、製造業の中でエネルギー多消費型産業の典型とされる高炉製鉄業では購入電力費が人件費を上回っている。電気料金の上昇は人件費にも賃上げにも影響を与えるレベルになる。では、洋上風力の導入を進める理由のひとつとして挙げられる地域振興と産業の育成は可能だろうか。

地域社会は活性化するのか

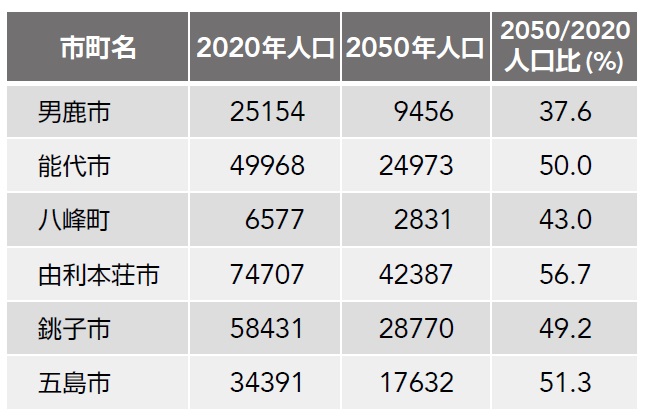

日本で洋上風力の導入が予定されている海域は、当然ながら風況に恵まれているが、人口減少に悩む地域でもある。国立社会保障人口問題研究所の2050年の人口予測によると、日本の人口は1億469万人。20年比で17%減少するが、人口減少は全国一律で起きるわけではない。

人口が減少する中で過疎地に暮らす方は生活が不便になる。商店もガソリンスタンドもなくなり、公共交通機関も廃止される。水道代は値上がりする。そんな中で、生活が便利な場所に人は集まり始める。多くの地域では地域の中心地、県庁所在地に集まるので、地域の中でも中心都市の人口減少は緩やかになる。日本の中では東京に人が集まるので、20年比でも50年の東京都の人口は47都道府県中唯一増加する予測だ。

洋上風力の海域が設定された、いくつかの市町の人口予測は次の表の通りだ。高齢化も進む地域であり、50年の65歳以上の人口比率は、秋田県49.9%、青森県48.4%と両県が1、2位を占めている。そんな中、地域が洋上風力に期待するのは当然だが、現実は厳しいだろう。

政府は、風力発電設備の部品などを国内で生産することを狙っているが、国内産部品の利用は、製品価格の引き上げにつながる可能性が高い。多くの部品を使用する洋上風力では、欧州、中国メーカーは、効率的なサプライチェーンを組んでいるはずであり、それを崩すことは製品価格に影響を与える。一方、洋上風力を手がける事業者は、国産、輸入にこだわらず価格競争力のある製品を選択するだろう。日本での部品製造が大きく成長するのだろうか。

欧州と中国が大きく先行した風力発電設備製造で巻き返しを図るのは、現実的ではない。かつて風力発電設備を製造していた日本メーカーがすべて撤退したのは、欧州、中国製と競争ができなかったためだ。同じことを繰り返すことになる。

再生エネ事業の特徴は、運転時の雇用がないことだ。太陽光発電でも風力発電設備でも働いている人をみかけることは稀だ。トラブルが発生した時には保修の人が必要だが、監視業務は遠隔地からパソコンで行い、補修が必要な時にだけ人を派遣すればよい。

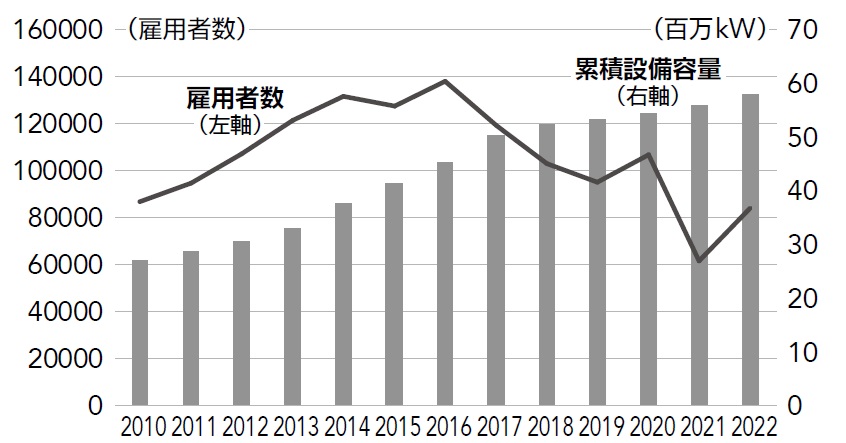

ドイツの陸上風力の雇用の推移を見ると、図-1の通り毎年の導入量が増えれば雇用が増える。環境、景観問題から導入量が減少したここ数年は雇用者数が大きく落ち込んでいる。建設雇用が主体であり、恒久的な雇用は少ないのが現実だ。建設が行われている間は地元でも雇用は期待できるが、建設が一段落した段階で雇用は失われる。

地域社会が、エネルギー関連で振興を図るのであれば、欧州、中国と競争して勝てる製品を狙う必要がある。たとえば、いま世界の多くの国が導入を検討している小型モジュール炉(SMR)を、米国メーカーと共同して製造し輸出する事業、あるいは、これから需要が大きく伸びる可能性がある水素製造装置など、まだ中国が本格的に進出していない新市場を狙うことが重要ではないか。洋上風力事業のもう一つの大きな欠点は、安全保障上中国依存という大きなリスクを抱えることだ。

再生エネ設備の安全保障問題

中国政府は、世界が脱炭素に向かう中で、再生エネ設備と電気自動車(EV)が重要になると早くから判断し、国内で設備製造事業の育成に乗り出した。その方法は、国内で大きな市場を作り設備の需要を生み出すことだった。一方、地方政府を通し設備製造事業者に投融資を行い多くのメーカーを生み出した。

太陽光パネル製造事業では、2000年代に先行していた日独のメーカーを事業からの撤退、あるいは倒産に追い込み、世界市場を獲得することに成功した。パネル製造では世界の7割のシェアを握った。日本で使用されるパネルの国産比率は3%まで低下した。

EVでも成功した。中国の都市部では大気汚染対策もあり乗用車の登録が困難な中、中国政府はEVには優先的にナンバーを割り当て、補助金も支出した。結果、乗用車がすぐに欲しい都市部の消費者はEVを購入した。中国は世界のEVの6割を販売する市場を作りだし、世界のEV生産の3分の2を握った。欧米ブランド名で製造するEVの輸出台数は、中国を世界一の自動車輸出大国に押し上げた。

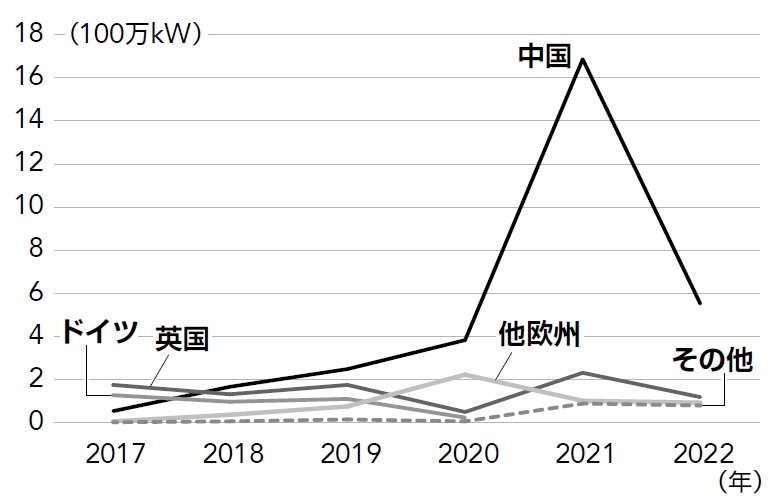

風力発電設備でも同じことを試みた。世界の陸上風力発電市場8億4200万kW(22年末)の4割を占める市場を作り、陸上風力設備メーカーを育てた。一方、洋上風力設備では、風況に恵まれた北海とバルト海を持つデンマーク・べスタスなどの欧州メーカーが先行した。

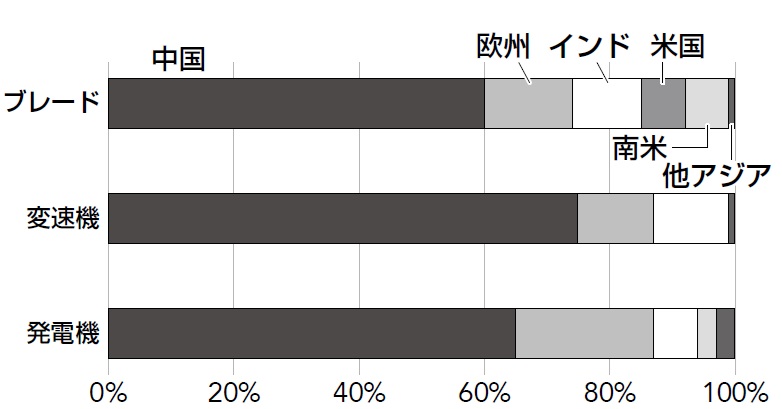

しかし、数年前から中国は急速に洋上風力事業を拡大した。21年には1700万kWを一挙に導入し(図-2)、22年末には世界市場6430万kWの約5割を握るまでになった。その結果、中国風力発電メーカーが育成され、今中国は、風力発電設備の主要部品の製造能力の6割から7割を握っている(図-3)。

日本の洋上風力事業者が、競争力のある製品を導入するためには、中国メーカーに依存することが必要になる可能性が高い。エネルギー供給の重要な製品を強権国家と呼ばれる中国に依存することは、安全保障上大きな問題を生じる。欧州連合(EU)は、入札に中国メーカーが参加することを防ぐため価格以外の条件を設ける予定だが、実施は各国に任されている。その方法は、サイバーセキュリティ条件を付け、中国製機器を排除することだ。風力発電設備から情報が送られれば、中国は電力供給状況を把握しデータセンター等への供給を遮断することも可能になる。

英国のヒンクリーポイントC原発事業に中国が参加する際にも、英国内で大きな議論があったが、英国政府は、数千億円を投資する中国がその投資をドブに捨てはしないと判断し、許可を出した。しかし、ロシアのウクライナ侵略は、強権国家依存のリスクを知らしめることとなり、英国政府はヒンクリーポイントC事業以降の中国企業が参画を予定していた原発計画をすべて見直し白紙にした。エネルギー供給設備を強権国家に依存するリスクは高い。

設備よりも、もっと大きな問題もある。中国は再生エネ設備を製造するために必要な鉱物資源、レアアースなどの大半を供給している。日米欧は脱中国依存の政策を進め同盟国内からの調達を強化しようとしているが、簡単ではない。たとえば欧州委員会は、理事会、議会が昨年11月に暫定的に合意に達した重要鉱物法案を用意している。今後EU理事会と欧州議会の正式な採択を経て法案は施行される見込みだ。

重要鉱物法案の30年の目標は次の通りだ。

- ◎

- 年間消費量の最低10%を域内で採掘

- ◎

- 年間消費量の最低40%を域内で加工

- ◎

- 年間消費量の最低25%を域内のリサイクルで賄う

- ◎

- 1か国からの輸入量を年間消費量の65%以下にする

30年時点でも、中国からの輸入量は最大65%も想定されているが、それだけ中国依存度の引き下げは難しいということだろう。

それでも洋上風力なのか

コスト、地域への貢献、安全保障の面で、洋上風力事業にはリスクが伴う。経済が好調と言えない日本が取り進めるのに適した事業だろうか。風況が欧米よりも劣る日本が、仮に欧米と同じ額の投資額で事業を展開しても、日本の発電コストは欧米諸国より高くなる。浮体式を導入すると、コストはさらに上昇する。

産業も国民も競争力のある電気料金を必要としている。脱中国依存も重要な課題だ。洋上風力事業を強力に進める大きな理由は、他に脱炭素の有力な方法がないから、というようにも見える。SMRを含めて経済に負担をかけない方法を模索すべきだ。日本政府は、かつて成長戦略として太陽光発電事業を進めたが、中国企業支援策に終わった。また、同じことを行うのだろうか。