気候ジャーナリズムは壊れている

新たな論文が明らかにした困った偏向報道

印刷用ページ国際環境経済研究所によるまとめ:

マスメディアが気候変動問題を取り上げる際には、大きな影響が生じると主張する極めて少数の学術論文を取り上げる傾向がある。この結果、読者は特定の意見を目にすることになる。

監訳 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 杉山大志 訳 木村史子

本稿はロジャー・ピールキー・ジュニア 「Climate Journalism is Broken A new paper reveals troubling biases」を許可を得て邦訳したものである。

2020年、学者たちは気候変動に関する50,000以上の査読付き論文を、ほぼ6,000の学術誌に発表した。マリー=エロディ・ペルガらによる新しい研究は、これらの論文がどのように報道されたかを調べたもので、気候に関する報道には深刻な偏りがあることを明らかにした。もちろん、気候に関する適切な報道を行っている優れたジャーナリストも存在しているが、全体的なパターンとしては悩ましいものだと言わざるを得ない。

まずはその数字を見てみよう。

2020年に発表された気候変動に関する査読付き論文は51,230本あった。ペルガたちは、そのうちの9%しかメディアに取り上げられていないことを発見した。ここでいうメディア報道に取り上げられるとは、論文の影響評価指標(Altimetric Score)おいて少しでも引用されたものを指す。さらにそのうち2%に当たる1,000本程度は、メディアに20件以上取り上げられている。この「メディア化」された論文こそが、ペルガの研究論文の焦点である。

メディアが最も多く取り上げている2%の論文の焦点は:

- 地球規模、大陸規模

- 21世紀の終わりごろ

- 自然科学と健康

である。そして、わずか6誌から(Science誌から3誌、Nature誌とPNAS誌から2誌)のみ採用している。

そのデータセットを見てみると、予想通り、RCP8.5(訳注:きわめてCO2排出量の多いシナリオ)は2020年に最もメディアの注目を集めた5論文のうち4論文で取り上げられていた。

その偏りは非常に大きい。論文は次のように報告している:

全体として、自然科学に関するメディアにより配信された上位100論文のうち56%が、大陸または地球規模での気候変動(40%は今世紀末までの予測)の割合や大きさを報告している。一方、これらの論文はランダムな論文全体の4%に過ぎない。

その一方で、論文が報道対象にほとんどなっていない分野は多い。社会科学、政治科学、経済学、技術、工学、エネルギー、農業の研究などだ。この何れも、気候変動に対して人々に何ができるかに関連するテーマであるのにも関わらず。

著者らは、こうした論文の採択の偏向の結果、報道は偏り、国民は誤った情報を得ている、と結論づけている(以下参照):

その結果、ごく少数の論文が多くのニュースに取り上げられることになり、読者が目にする情報の多様性が制限されることになる(Ortega, 2021)。知名度の高い学術誌をニュース媒体が選択的に取り上げることと、複数のニュース媒体で同じような論文が繰り返し報じられることで、自然科学と健康に関する内容ばかりが過度に注目され、一般的に言って、注目される研究の学問分野の多様性が失われる。一方で、気候変動の社会的、経済的、技術的、エネルギー的側面に関する研究成果は、メディア化の過程で抑制されてしまう。このような選択による偏向は、主流の自然科学においてさえ見られる。メディア化された科学出版物は、気候変動が現在もたらしている世界的な影響の大きさと、地球の自然構成要素に対する今世紀末までのリスク予測についての内容に、偏向的に集中している。

ところで、著者ペルガは、私とは異なる立場をとっている。つまり気候に関する報道の主な目的は、それがどのような意味であれ、人々に気候に関する行動を起こさせることであるというのだ。気候ジャーナリズムについて記者たち(私に話をしてくれる記者たち)と議論しているとき、私もしばしば似たような見解を耳にする。それは、気候ジャーナリズムの目的は、気候を守るという大義のためのアドボカシー(提唱)であるというものだ。

実際、このペルガ論文の著者たちは、ジャーナリストたちと協力して、「行動」を動機づけるためにコミュニケーションを利用している、と考えている。以下は、彼らの取り組みを説明したものである:

気候変動コミュニケーション研究は、社会科学に基づき、気候変動がどのように、またどの程度まで伝達され、どのような枠組みで説明されるかを探りながら、一般市民の関心を行動につなげるための最適化された戦略やガイドラインを開発している。

この「気候コミュニケーション」の定義は、約1世紀前の政治学者ハロルド・ラスウェルの「重要なシンボルの操作による集団的態度の管理」、つまり政治的プロパガンダを想起させる。気候変動ジャーナリズムが政治的プロパガンダに携わっているという考え方に違和感を覚えるなら、代わりにアドボカシー・ジャーナリズムを試してみるといい。

外見や振る舞いは現代のメディア組織のようでも、彼らはアドボカシー・グループであり、明確な意図を持っている。その意図は報道と一致することもあり、それを推進するために伝統的なジャーナリズムのテクニックを使うこともあるが、ほとんどの場合、この活動の大きな目的は、何らかの政策変更またはその他の行動のためであり、情報や公共の記録そのものではない。

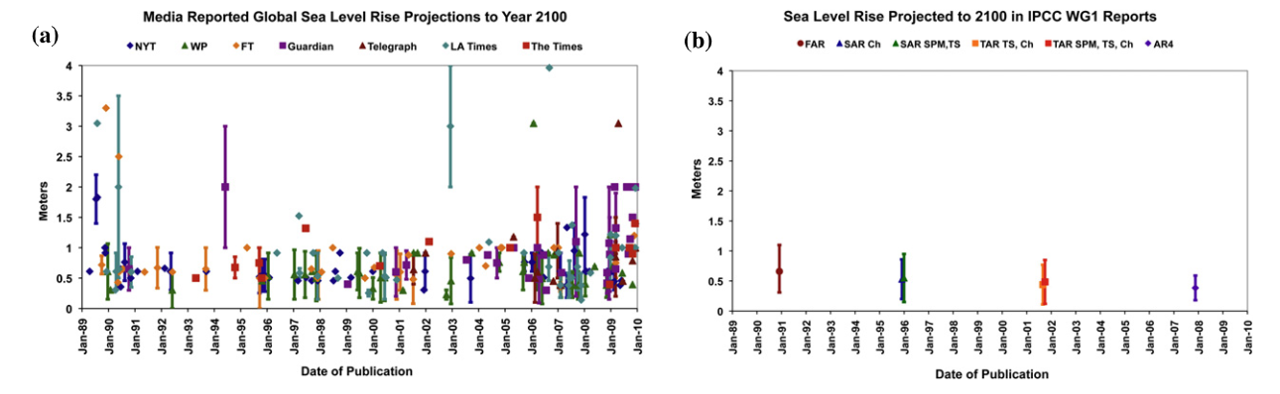

気候ジャーナリズムは、昔から常に温暖化対策のアドボカシーに支配されていたわけではない。10年以上前、私は同僚のアーシュラ・リックとマックス・ボイコフとともに、海面上昇に関する20年間のメディア報道を評価したことがあった。その結果、海面上昇に関する全体的なメディアの報道は、科学文献や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の評価報告書ととてもよく一致していることがわかった。その時のまとめが以下の図だ。

私たちは、「2100年までの海面上昇予測に関する正確な報道は、気候科学とマスメディアの関係における一つの成功例を示すものである」と結論づけた。

では一体、その関係性の何が変わったのだろうか?以下のようにいくつか考えられる:

- ジャーナリズムそのものが劇的に変化し、報道のためのリソースが縮小している。

- 報道の重点がニュースから意見重視に変わった。

- 読者の関心に合わせてテイラーメイドされたニッチな報道が増えた。

- 温暖化対策アドボカシーは、異常な天候を気候変動の結果だとして宣伝することにますます重点を置くようになってきた。

こうしたことはすべて、気候に関する「キーボードによる報道(訳注:安易な取材による報道の意)」と呼ぶべきものに帰結する。 それはつまり、主要な学術誌6誌に掲載された研究を引用し、2100年までの気候予測や、国家的あるいは地球規模での気候予測に焦点を当て、起こったばかりの出来事にリンクさせた、大学からのプレスリリースを利用して報道することだ。さらに、そこにアドボカシー志向が加われば、まさに流行りの気候危機物語の報道となる。

さらに複雑なのは、おそらく気候に特有であろうが、「バランスを取ることは偏向だ(balance as bias)」と呼ばれることの影響である。この考え方は、気候科学には一つの 「正しい」とされる見解があり、それと異なる場合は偏向している、とするものだ。

学者たちは、メディアの報道が「正しい」見解を反映しているか(優れた報道)、あるいはそれに異議を唱えているか(欠陥のある報道)によって評価を下してきた。この考え方は、数十年前、温暖化懐疑論者がメディアに注目されすぎているという認識から生まれ、次第に、温暖化対策を推進する学者、ジャーナリスト、同好の士たちが共有する望ましい物語とは異なるあらゆる見解を包含するように拡大した。

もちろん、科学はこのようには機能しないものであり、専門家が異なる見解を持つことは、まったくもって適切なことである。実際、科学とはそういうものである。しかし、実際には、気候変動に関する報道には通常、意見の相違は含まれず、むしろ自分たちに望ましいシナリオに友好的な声ばかりが報道されることになる。

「バランスを取ることは偏向だ(balance as bias)」という考え方は、従来のメディアから特定の声を排除することに成功した。 皮肉なことに、「偏向としてのバランス(balance as bias)」の成功自体が、メディア報道における重大な偏向を助長し、気候に関するアドボカシー・ジャーナリズムが歯止めをかけられずに増殖するのを許していることは間違いない。

上記のデータで調査された2020年以降、ニュースメディアの偏りは悪化している。ペルガらの報告によると、2021年、太平洋岸北西部の熱波が「気候変動がなければ起き得なかった」と主張した査読なしのプレプリントは、2020年に最も報道された査読付き論文の8倍も報道された。まるで、気候科学の報道には、科学すら必要ないようだ。

間違ってはならないのは、世の中には気候に関する優れたジャーナリズムを行っている優秀な記者がいるということだ。しかし、一般の読者にとって、物語を押し付けるための偏向報道や温暖化対策のアドボカシーであるジャーナリズムと、気候科学や政策の現状を正確に反映した報道との違いを見分けることは、ほとんど不可能である。