核融合炉はどこまで小型化できる?(その3)

-球状トカマクは走りはじめがとても難しい自転車-

岡野 邦彦

元慶應義塾大教授、1990年代から国の核融合関連委員会にも関与

核融合を起こす超高温プラズマをリング型の磁場で閉じ込めるのがトカマク方式で、研究がもっとも進んでいる方式だ。国際協力で建設中の核融合実験炉ITERもトカマクを採用する。一方、英国では、ITERとは別に、小型核融合炉を目指した球状トカマクというものも推進されている。今回は、これについて解説したい。

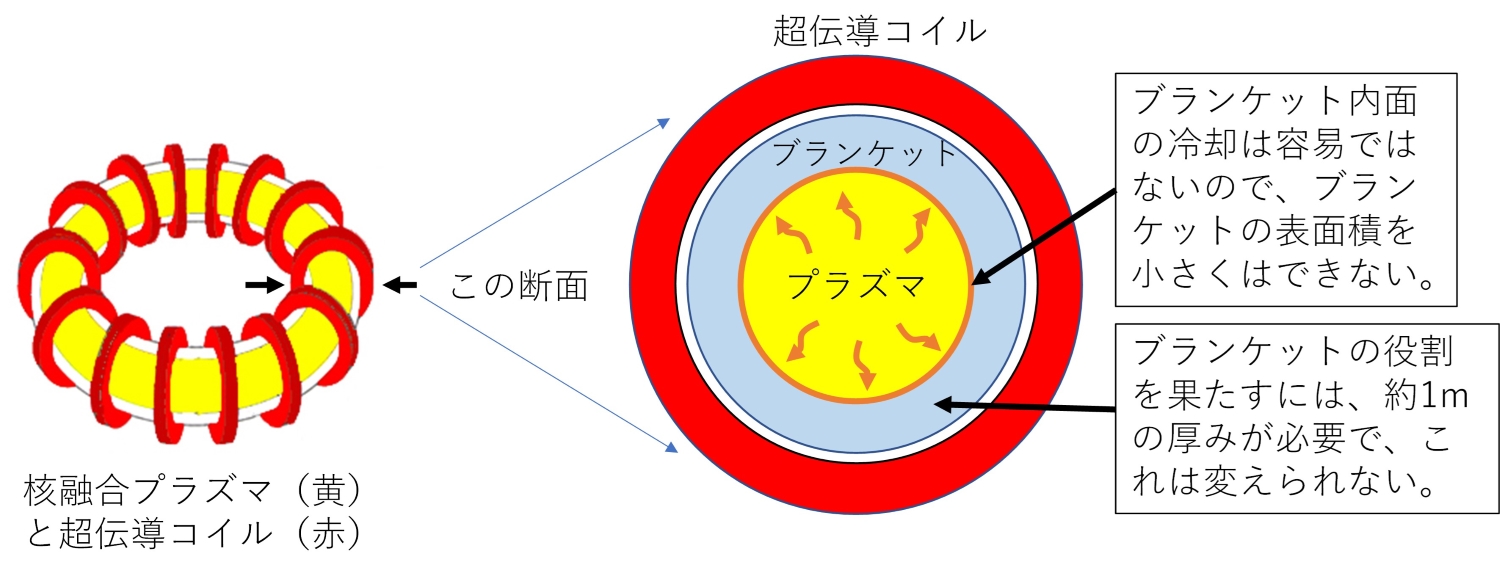

以前に本解説の一つで書いた「核融合炉はどこまで小型化できる?(その2) 新方式で大革命が起きるのか?」では、仮にプラズマ性能があげられて出力密度を高くでき、その結果プラズマを小さくできても、プラズマ以外は小さくできないので、炉全体はあまり小型にならないことを解説した。図1はその解説を簡潔にまとめたイメージだ。詳細は上記記事をご覧いただきたい。

小型炉には共通してこれらの課題があることは前提に、英国が、小型核融合炉を目指した「チャレンジングな設計」として推進する球状トカマクの特徴と、どこが「チャレンジング」なのかを以下に説明する。

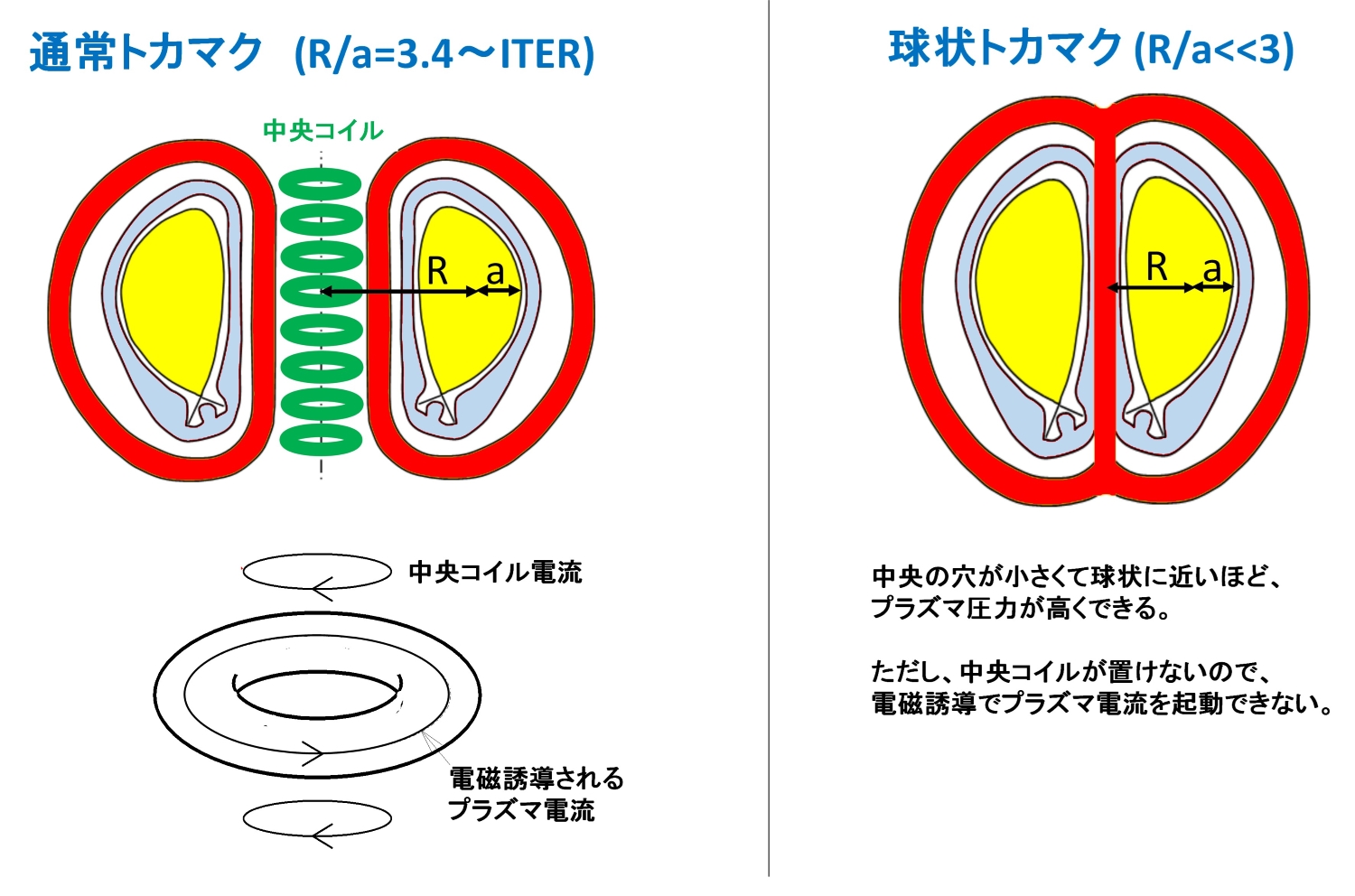

図2に、通常トカマクと球状トカマクとの違いを示した。

ドーナッツ型のプラズマを磁場で浮かして閉じ込める原理は、球状トカマクもITERなどの通常トカマクと同じ。プラズマ中に電流が流れていなければプラズマを維持できない点も同じだ。

ドーナッツ型の中央の穴を極力小さくして、プラズマの形が球状に近づくほど、プラズマの出力密度が上げられることは理論上わかっている。これが球状トカマクの利点だ。

球状にするために払う最大の犠牲は、通常トカマクでは中心にある中央コイル(図2の緑)が置けないことだ。

中央コイルにパルス状の電流を流すと、電磁誘導でプラズマリングには反対向きの電流が流れる(図2の左下)。通常のトカマクは、この方法で電流を最初に流し始める。中央コイルでの電流スタートに失敗したトカマクは過去にない。一方、中央コイルがなければ、初期の起動(電流のスタート)さえできない可能性がある。

自転車はいったん走り始めればすいすい漕げるが、停まった状態では立っていることさえできず、いきなりペダルを漕いで走りだせない。最初は足で地面をキックして走り始める。その最初のキックができない点が、中央コイルがない球状トカマクの最大のチャレンジポイントだ。

中央コイルがない分、球状トカマクは確実に小さくなる。しかし、中央コイルを使わずに電流を起動する代替案はいろいろ出されているものの、これなら行けると思えるほどに成功した例はまだない。

日本では、すでに「中央コイルなし」から、「十分な大きさの中央コイルあり」まで、様々な炉設計を研究してきた。このような比較研究の豊富な経験があるのは日本だけである。

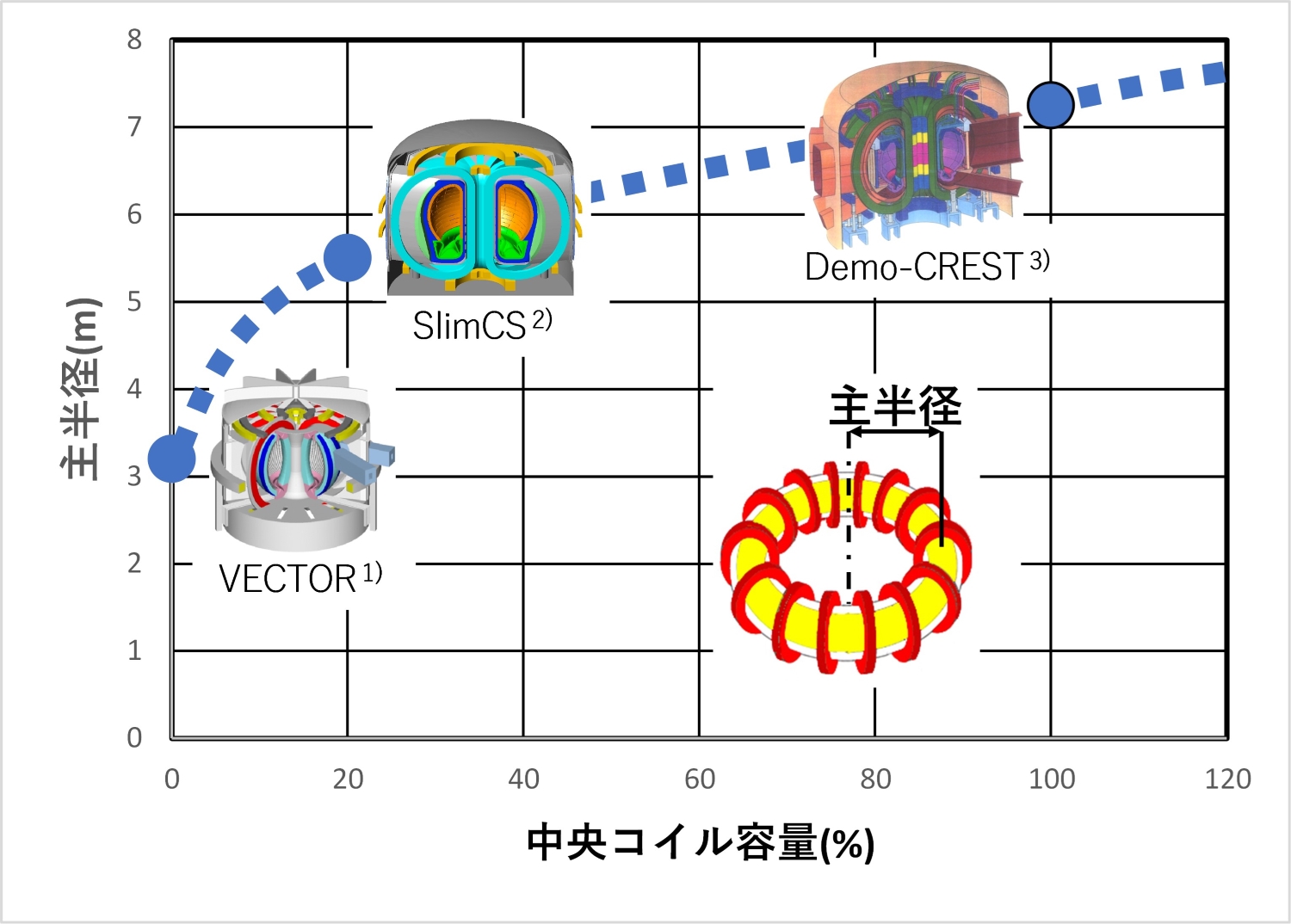

図3 球状トカマク型を含む日本のトカマク核融合炉の設計例

1) S. Nishio, K. Tobita, K. Tokimatsu, K. Shinya, I. Senda, et al.,20th IAEA Fusion Energy Conf., Vilamoura, IAEA-CN-FT/P7-35 (2004).

2) K. Tobita, S. Nishio, M. Sato, S. Sakurai, T. Hayashi et al., Nuclear Fusion, vol. 47, pp.829-899, 2007.

3) R. Hiwatari, K. Okano, Y. Asaoka, K. Shinya and Y. Ogawa et al., , Nuclear Fusion Vol.45, pp.96-109, 2005.

図3は、その代表的な3つの設計例における中央コイル容量(横軸)とプラズマ主半径(縦軸)の関係を示している。横軸はプラズマの電流をゼロから定格値まで起動するのに必要な中央コイル容量に対し、何%分の容量があるかを示す。

図左のVECTOR1)は、将来、すべての技術が順調に開発されると仮定した場合の、究極の小型実用炉として設計されたもので、球状トカマクである。主半径は3.2mと小型だが、中央コイル容量は「ゼロ」だ。現時点ではこの設計を実現できる見通しがないが、将来の課題を見つけ出すのに非常に有用な設計であった。

図中央のSlimCS2)と右側のDemo-CREST3)は、将来の実用炉ではなく、ITERの次に建設する原型炉としての設計なので、現状技術に沿った設計である。ただし、SlimCSでは、中央コイルについてだけは小さくし、主半径をITERの6.2mより小さな5.5mで設計した。その結果、中央コイルでは定格の20%までの電流しか流せない。残る80%は高周波や粒子ビームを入射して立ち上げる。電流ゼロからではないが、それでも現状では確実な実現を見通せない。

Demo-CRESTは、100%のコイル容量を用意し、ぎりぎりだが確実に起動できる最小の設計だ。その結果、主半径は7.25mと大きい。それでも中央コイル容量は最小限度なので、原型炉としての運用の自由度を高めるには、できればもう少し余裕があることが望ましい。図3でわかるように、主半径をすこし増やすだけで、中央コイル容量は大きく増える。

(備考: ITERの主半径は6.2mでDemo-CRESTより小さいが、まだ実験炉なので中央寄りのブランケットが簡略化できるため、そのぶん、中央コイルは大きくできて、容量は200%ある。)

日本で現在進めている原型炉の設計は、これらの設計経験も活かし、中央コイルにさらに余裕を見ることで、主半径8.5m程度になっている。これは、以前の本解説、「核融合のブレークスルーのカギは余裕を持った設計だった」での考え方にも沿い、理にかなった設計と言える。

中央コイルなしで電流を起動する確実な見通しがない現状では、球状トカマクの実用化はかなりチャレンジングだ。電気学会 核融合炉の経済性向上調査専門委員会による技術報告書、「球状トカマクをベースとする核融合発電炉」 においても、炉設計を長年研究している御手洗修氏は、同p.54にて「(前略)プラズマ電流を流せるという仮定の上に立ったST炉*の研究は現状では、まだ“砂上の楼閣”に近い。」と指摘している。(*岡野注:球状トカマク炉のこと)。

英国は、その球状トカマクを国税も投入して推進している。ベンチャーによる開発と違って、うまくできなかったら、「チャレンジング過ぎました」では済まないような気もするが、それをあえて進める理由を推察してみた。以下はあくまで筆者の私見である。

英国には、核融合パワー利得Q=1の条件を、日本の大型トカマクJT-60Uに先んじて達成したJETがある。JETを継ぐトカマク装置は当然ながら自国に作りたかっただろうが、それは日本のJT-60Uの改修と統合され、日欧共同で、日本にJT-60SAとして建設された。日本にとってはありがたいが、英国から見ればそうではなかろう。かといって、同じようなトカマクを英国にも作るのでは、なかなか説得力がない。そこで球状トカマクによる小型炉を目標としたのではないか。球状トカマクは、中央コイルの有無を除けばトカマクなので、仮に中心コイルをなくすことはできなかったとしても、そこで開発された技術は、すべてITERを含む通常トカマクにも活かすことができる。JETの後継機が作れなかった英国の立場では、とても賢明な戦略なのかもしれない。そんなわけで、筆者としては、球状トカマクの早期実用化には厳しい見方をしているが、それに関連する今後の開発には期待している。