ITER建設以後の知見に基づく核融合実用炉のコスト

岡野 邦彦

元慶應義塾大教授、1990年代から国の核融合関連委員会にも関与

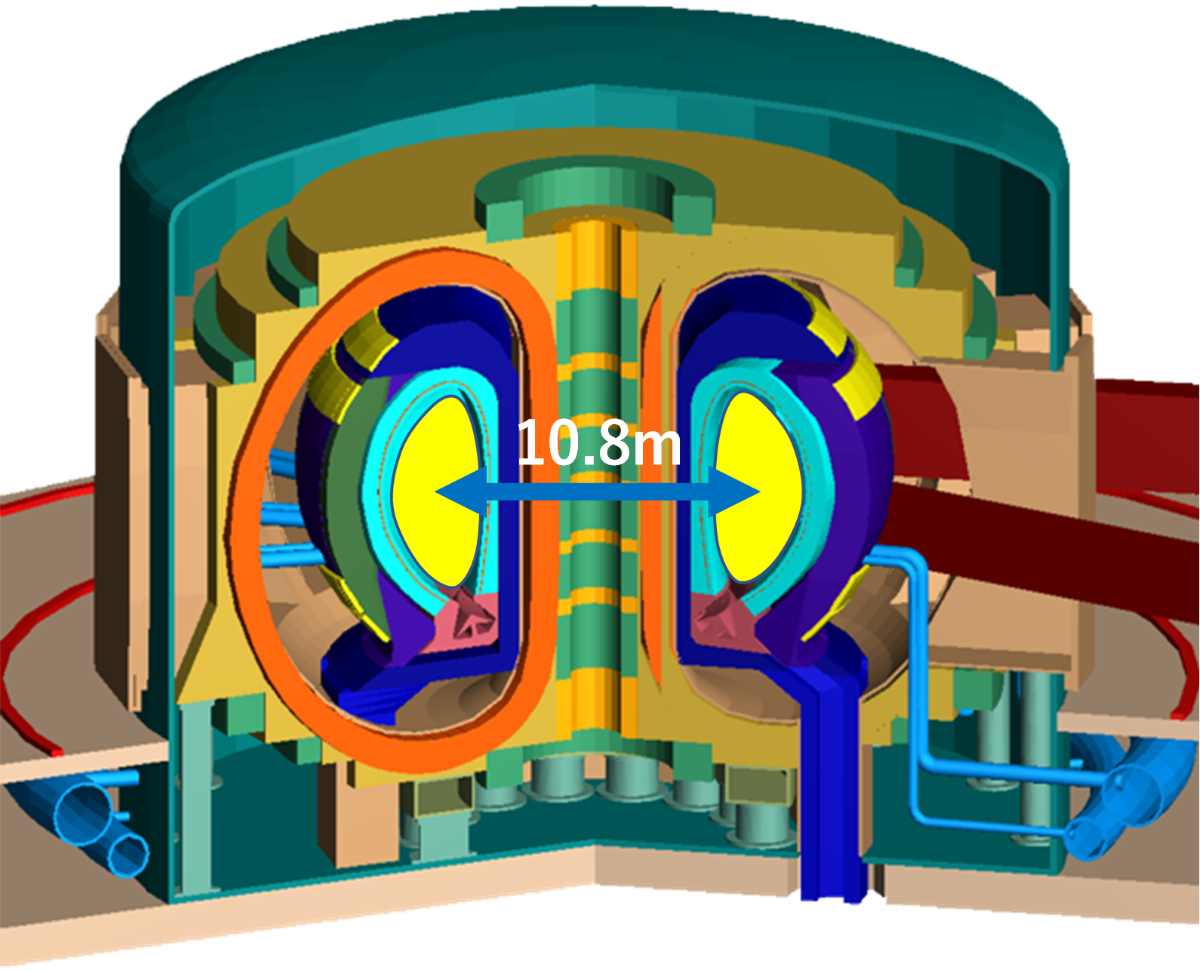

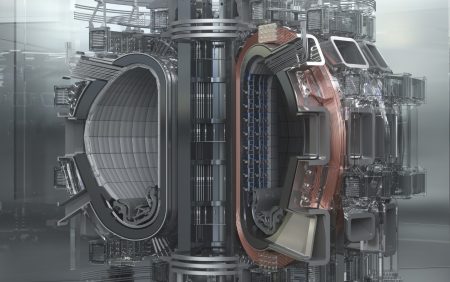

昨年9月に書いた記事「核融合炉は手の届くところにある」で紹介した実用核融合炉概念CRESTは、プラズマ半径5.4m、送電端電気出力116万キロワットの核融合炉概念設計で、1998年~2000年に設計された。断面図を下に示す。

CRESTの建設費

そこで示した筆者らによる2000年の解析注1),注2)(以下、旧解析)においては、CRESTの総建設費は49億ドルとなっていた。当時の円レートは1995年に85円/ドルを付けた後、100円前後で推移していたことから、100円/ドルで換算し、円換算建設費は4900億円とした。

2007年に開始した核融合実験炉ITERの建設で得られた経験を将来の核融合実用炉の建設費予測に取り込むため、CRESTの建設費見直しが2019年に日渡・後藤らによって行われている注3)(以下、新解析)。そこでは、材料費の価格変動、核融合関連機器の製作技術の変化・進歩による変動なども含め、2000年当時と同じコスト解析アルゴリズムに基づき、同じCREST炉の建設費を分析している。

これ以後の旧解析と新解析の比較分析は、本稿筆者(岡野)の責任において、日渡・後藤らによる2019年の新解析の結果を、筆者の解釈に基づいて比較したものである。慎重を期したが、もし誤解や間違いがあった場合には、責任はすべて筆者にある。

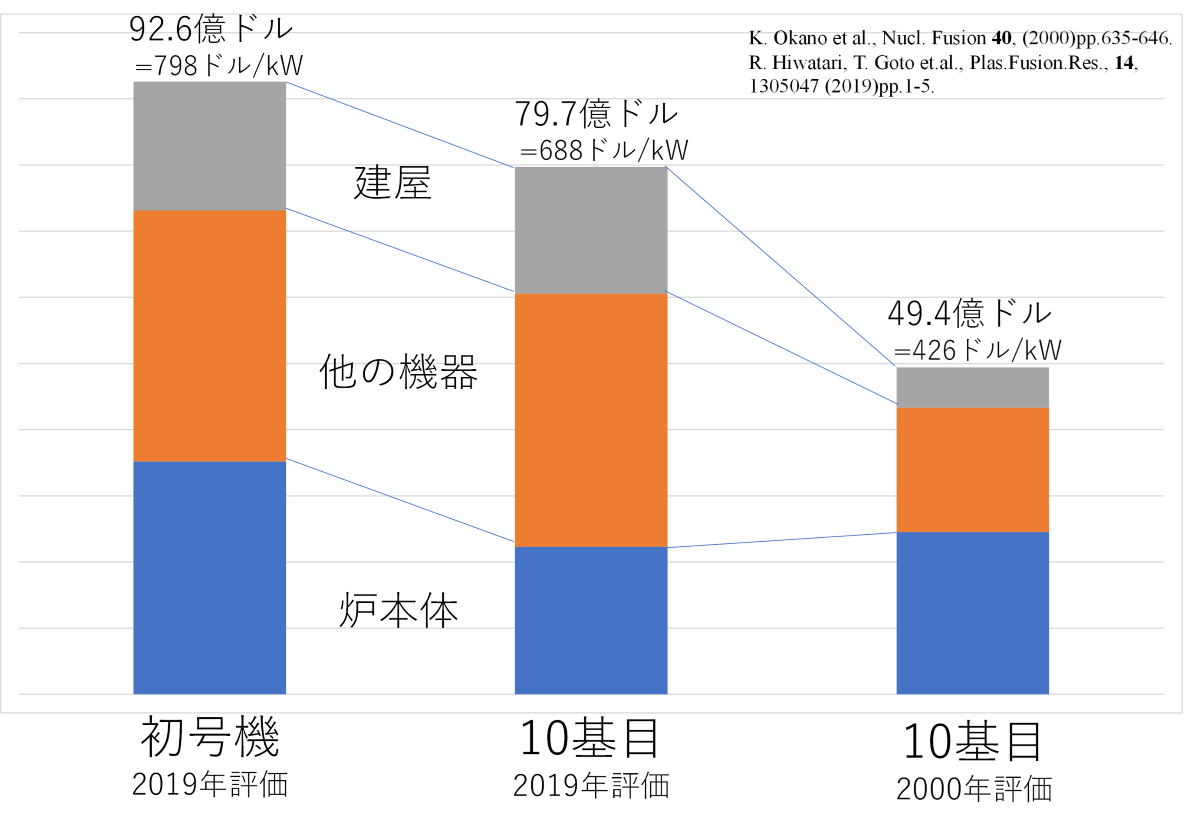

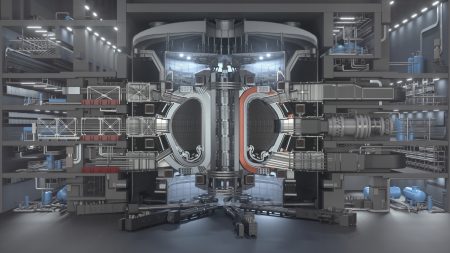

旧解析と新解析による総建設費の比較が上図である。

新解析では初号機の総建設費は92.6億ドルと計算された(図の左端)。このうち、核融合特有でなく技術的に確立されている機器(発・送電設備など)や建屋を除き、「炉本体」と「他の機器のうちの核融合特有の機器」についてのみ「段階的習熟効果」の経験則を取り入れ、10基目の総建設費は約14%減の79.7億ドルに下がると推定している(図中央)。

図右端は、旧解析の総建設費内訳で、上記同様の習熟効果を含めたものである。旧解析では、建中利子(建設中の利息)を直接建設費と別項目で考えていたが、それらは総建設費の全体に均等に含めることで、建中利子を暗に含めた形式の新解析のコストと比較できるようにした。

図より、「炉本体」の建設費(青の部分)は、新旧の解析であまり変わっていないのがわかる。ただし、内容がなにも変わっていないのではなく、当時より材料費は上がっているものがある一方、超伝導コイルなど、技術の変化により大幅に製作コストが下がったものなどもあるため、それらが相殺された結果である。CRESTの炉設計は変えていないので、旧解析でなかった機器が新解析の「炉本体」のコスト分析に新たに現れることはない。

炉本体の建設費があまり変わらないのに、旧解析で49億ドルと評価された総建設費が、新解析では79.7億ドルと60%も増加した原因は、建屋コストと、その他機器の中の核融合特有の機器の増加が原因になっている。

その内訳は、組立・保守システム、ホットセル建屋、超伝導コイルの現地巻線の建屋、三重水素プラント建屋、電源システム、超伝導のための極低温システムなど、旧解析当時の知見ではコスト計算に明示的に含めることができなかった機器や建屋が、新解析ではITERの経験を得て明示的にカウントされた点が大きい。また材料費のコスト増の例としては、ブランケットに必要なベリリウムの価格は、2001年の17万ドル/トンから、2015年には49万ドル/トンまで増加している。

新解析における「他の機器」に含まれる核融合炉特有の機器を10基目の総建設費内訳で拾ってみると、その中で大きなものは、超伝導コイル冷却系(5%)、三重水素回収・循環のためのプラント(4%)、ブランケット等の使用済機器を取り扱うホットセル(3%)などがあり、「他の機器」中の「核融合炉特有の機器」は総建設費の16%になっている。

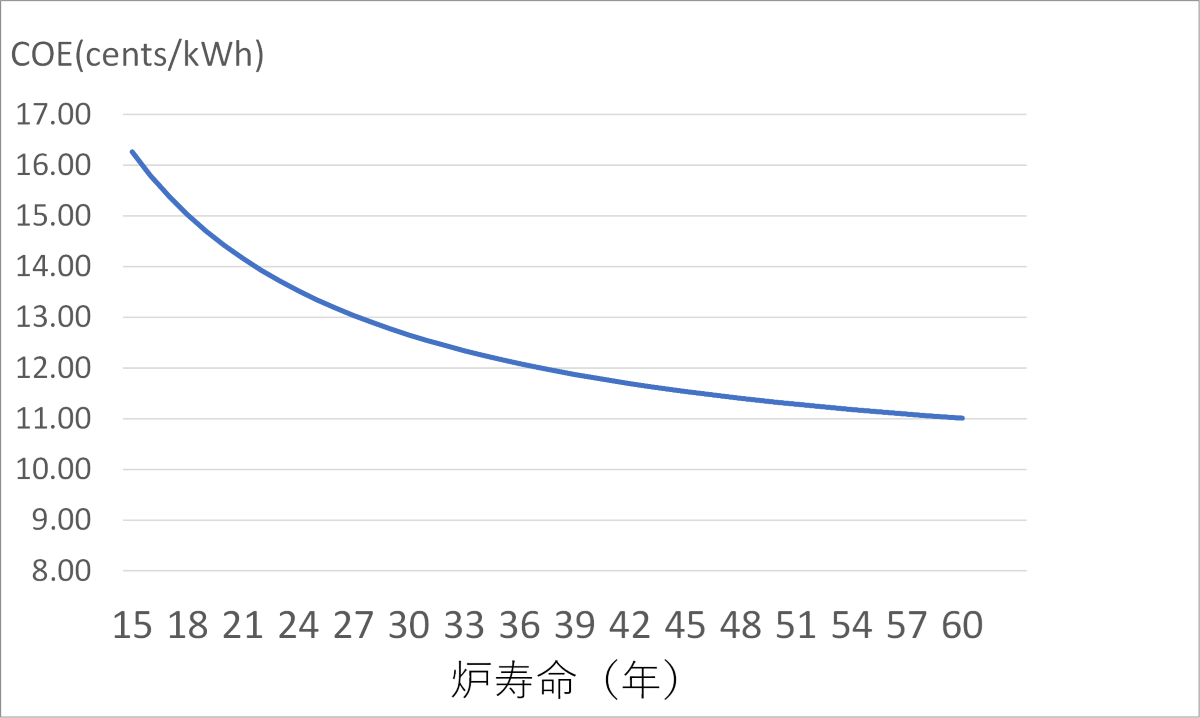

発電原価の予測

新解析では、総建設費の解析までで発電原価の予測は実施していなかったので、新解析に沿って総建設費79.7億ドル、3年毎のブランケットとダイバータ交換費は総建設費の4.3%/年などとして、発電原価の分析を旧解析と同じ方法で実施した。割引率2%、稼働率80%注4)、保守運用費は総建設費の4%注4)等を仮定して、発電原価を炉寿命年数の関数として示したのが、以下の図である。

発電原価は炉寿命による。磁場方式核融合炉では、超伝導コイルは廃炉まで交換できないと考えているので、炉寿命を決めるのは超伝導コイル内の絶縁体の照射損傷になる。このほかには炉寿命の重大な制限事項はない。CRESTでは炉寿命を30年と想定して遮蔽厚さを設定したが、遮蔽厚が3cm増えると超伝導コイルへの照射量は半減するので、想定炉寿命を2倍に延ばすことは大きなコスト増にはならないだろう。そこで上図では、想定炉寿命による総建設費の変化はないとした。炉寿命30年、40年、60年の場合の発電原価は以下の通りだ。

多数基併設によるコスト低減の可能性

大型発電設備は、立地内に複数の発電設備を設置することで、共用部分を増やしてコストの合理化をはかるのが普通である。上記の新旧解析では、それは考えず、10基目でも単基設置が想定されたが、多数基併設は、核融合炉においても総建設費の合理化にはかなり有効と予想できる。

以下では、仮に2基以上を併設した場合に合理化できるのは、総建設費中のどの項目か、節減はどの程度かを考える。

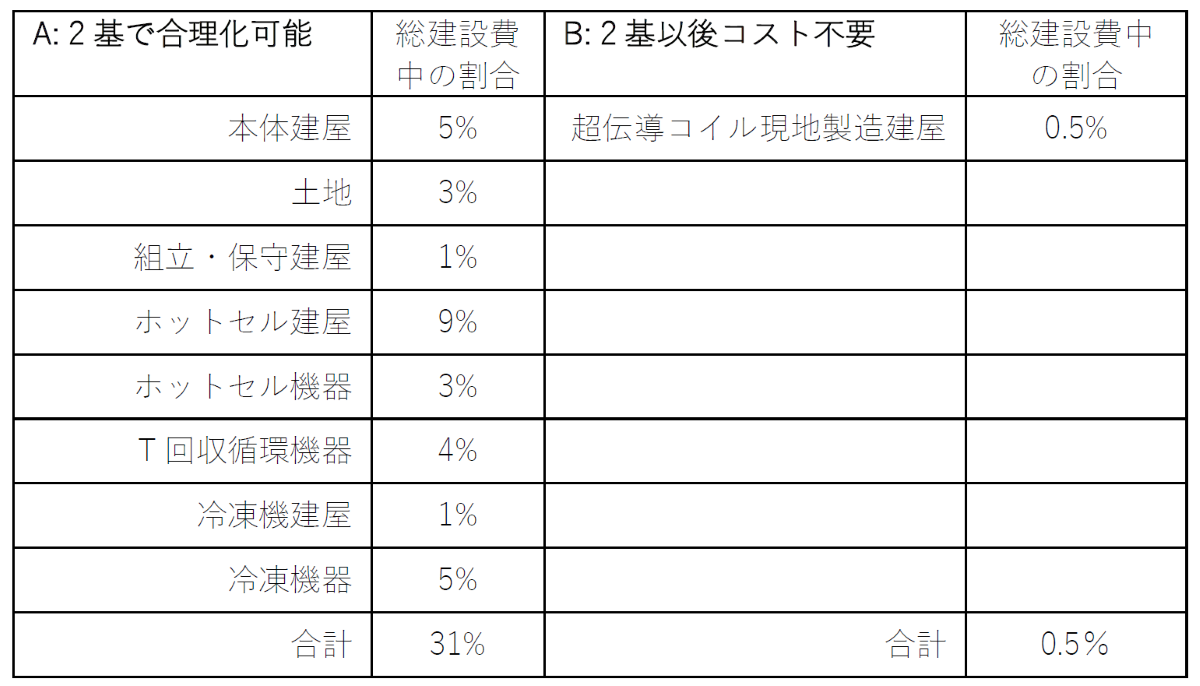

総建設費の項目別に、多数基併設によって合理ができそうな機器や建屋を、それぞれの特性に沿い、2種類に分類した。

A: 2基で共有することでコストは2倍にはならず合理化が可能

B: 2基以上で共有しても利用期間が異なるため2基目以後はコスト不要または微少

その内訳は以下の通りである。表中の総建設費中のコスト割合は10基目を基準とした。

Aの項目は、3基以上で共有することは考えず、仮に2基併設でコストを1基あたり75%に節減できるとすると、総建設費を約7.8%節減することができる。

Bの項目には、「超伝導コイル現地製造建屋」のみが対応すると判断した。南フランスのマルセイユ港から60 kmの内陸部に建設されたITERでは、一部の大型コイルが道幅の制約により陸送が困難との判断から、現地に超伝導コイルの製造建屋が必要になった。しかし、日本の原発のように、核融合炉もすべて臨海設置であれば陸送の問題はなく、1基目でも発電所内にこの建屋を設置する必要はない。それゆえ、臨海設置を前提に0.5%のコスト低減が可能と判断した。

以上より、2基以上併設によるコスト低減効果は-8.3%と予想した。炉寿命60年の例で考えると、このコスト削減により、発電原価11.1cents/kW時から10.2cents/kW時に減少する。

核融合炉は、機器の規模が大きいので、発電単価に占める資本費が大きく、また、機器は非常に高度な機能が必要である。それゆえ、将来、製造技術が進歩して加工時間や建設期間の短縮などが可能になった場合のコスト削減は、既存の発電方式より大きいともいえる。このような製造技術の進展は核融合開発とは関係なく進歩するものなので、本コスト解析に含めた「核融合炉建設の習熟効果」とは別で、上記の総建設費や発電原価は、将来さらに低減できる可能性が高いと筆者は考えている。

- 注2)

- 岡野邦彦、他、電力中央研究所 研究報告T98027

- 注4)

- 2000年版での計算と同じ