レーザー方式の核融合の開発はどこまで進んでいるか(その2)

日本独自の方式を開発中

岡野 邦彦

元慶應義塾大教授、1990年代から国の核融合関連委員会にも関与

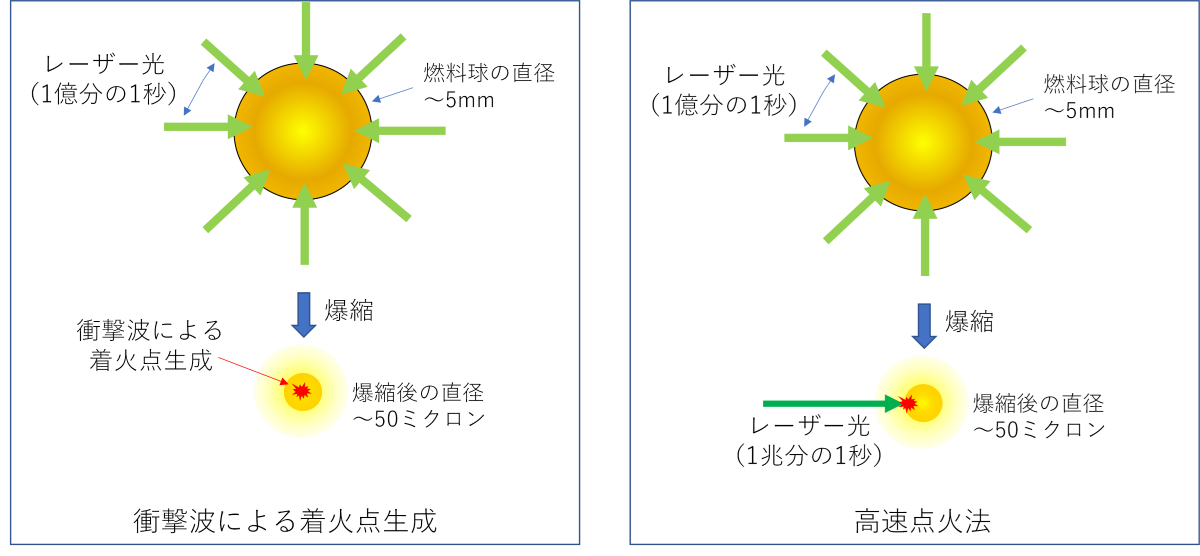

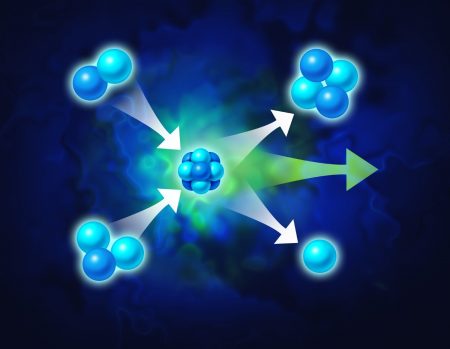

本稿のその1で説明したレーザー核融合の原理と難しさをまとめておこう。パルス時間が1億分の1秒程のレーザーで加熱された燃料球は、周辺部が飛び散る反動で中央は押しつぶされる(以下「爆縮」という)。直径5mmほどだった燃料球は爆縮で直径0.05mmくらいになる。爆縮と同時に周辺から中心に向かう衝撃波も発生する。この衝撃波が、燃料が爆縮で最高密度になるのと同時に中心に集まれば、そこが着火点となって、100億分の1秒ほどで燃料全体に核融合反応が燃え広がる(下図の左)。しかし、爆縮中に燃料球の変形が発生すると、最高密度と同時に衝撃波を中心に集めることができない。米国の核融合実験装置NIF(National Ignition Facility)は、2003年の完成から約20年かけて改良を重ね、燃料球の変形を抑えて着火と燃焼に成功した。

日本独自の点火方式:高速点火法

日本では、NIFとは違う方法での着火・燃焼を狙う実験が進んでいる。大阪大学が進める「高速点火法」だ。この方法では、衝撃波による点火を期待せず、爆縮後に着火点を作るためのレーザーをもう一本入射する(下図の右)。

着火用レーザーは、核融合燃焼時間100億分の1秒よりさらに短い1兆分の1秒のパルスでなければならない。高速点火法は大阪大学の山中達彦氏によって1985年に提案されたが、提案当時は1兆分の1秒のレーザーなどできなかったので、あまり注目されなかった。

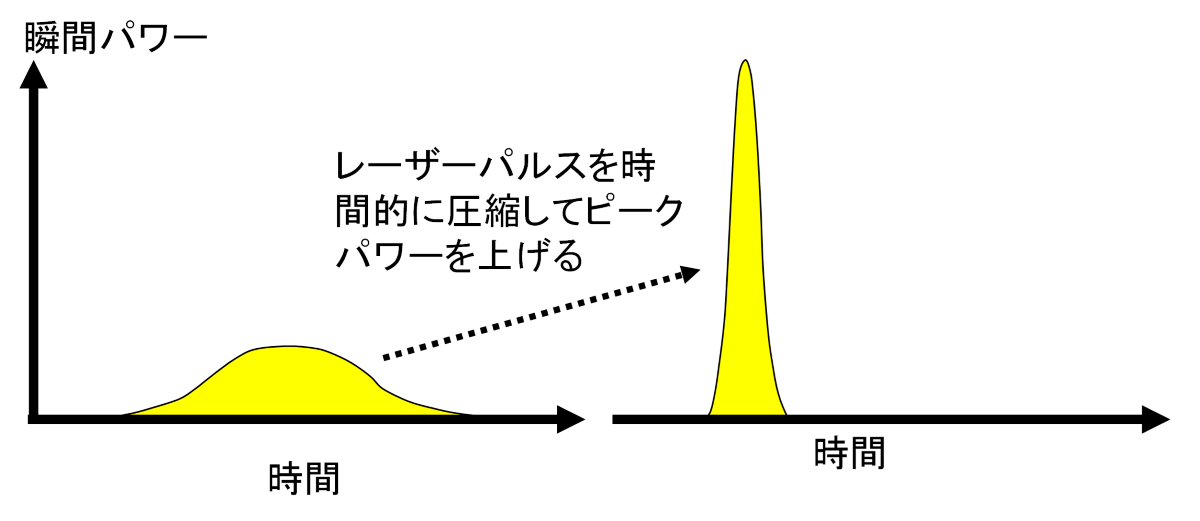

ところが、その後、レーザーパルスの発生後にパルスを短縮して、超短パルスで瞬間パワーが高いレーザー光を作る方法が発明され、1兆分の1秒のレーザーが実現したことで、高速点火法が現実的になった(下図)。

高速点火法では、燃料球の圧縮だけを目指せばよいので、爆縮のための条件が緩和され、燃料球の内部構造を工夫して爆縮中に変形が起きにくくするなどの工夫もできる。レーザーの本数も、NIFのように192本も必要なく、16~32本程度で済むかもしれない。

大阪大学レーザー科学研究所では、1.2万ジュールのエネルギーを持つ激光XII(12)号レーザーによる爆縮後に、1兆分の2秒パルスのIFEXレーザーを入射することで着火点の生成に成功し、核融合反応が少し燃え広がり始めるのを確認できている。今後、燃焼を確実に確認するには1.2万ジュールでは不足で、レーザーをもっと大型化する必要がある。

高速点火は、まだ研究段階ではあるが、それが可能になれば、衝撃波による着火より小さなエネルギー(1/8程度)のレーザーで核融合炉が実現できると予想されているので、今後の進展によっては、レーザー核融合炉の実用化の展望が変わるのかもしれない。