核融合のブレークスルーのカギは余裕を持った設計だった

岡野 邦彦

元慶應義塾大教授、1990年代から国の核融合関連委員会にも関与

建設中の核融合実験炉ITERは、1980年代から建設された3大実験装置の成果に基づき設計された。3つの装置(日本のJT-60、欧州のJET、米国のTFTR)はいずれもITERと同じ「トカマク方式」なので、3大トカマクと呼ばれた。同時期の1982年~1985年に完成して、互いに切磋琢磨した関係だったが、その後の成り行きは、明暗がはっきりと分かれた。今回は、その明暗の事情と、その歴史から筆者が読み取った教訓をお伝えしたい。

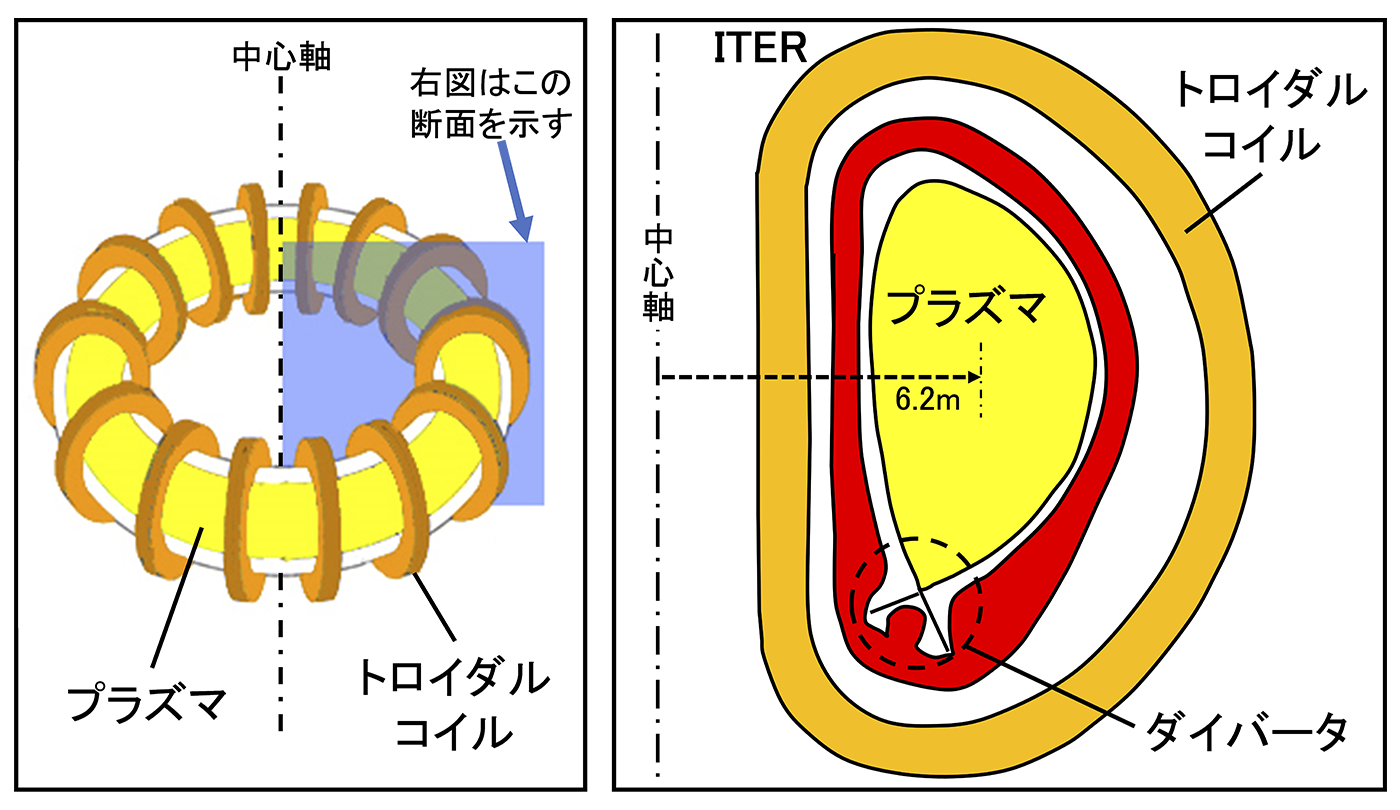

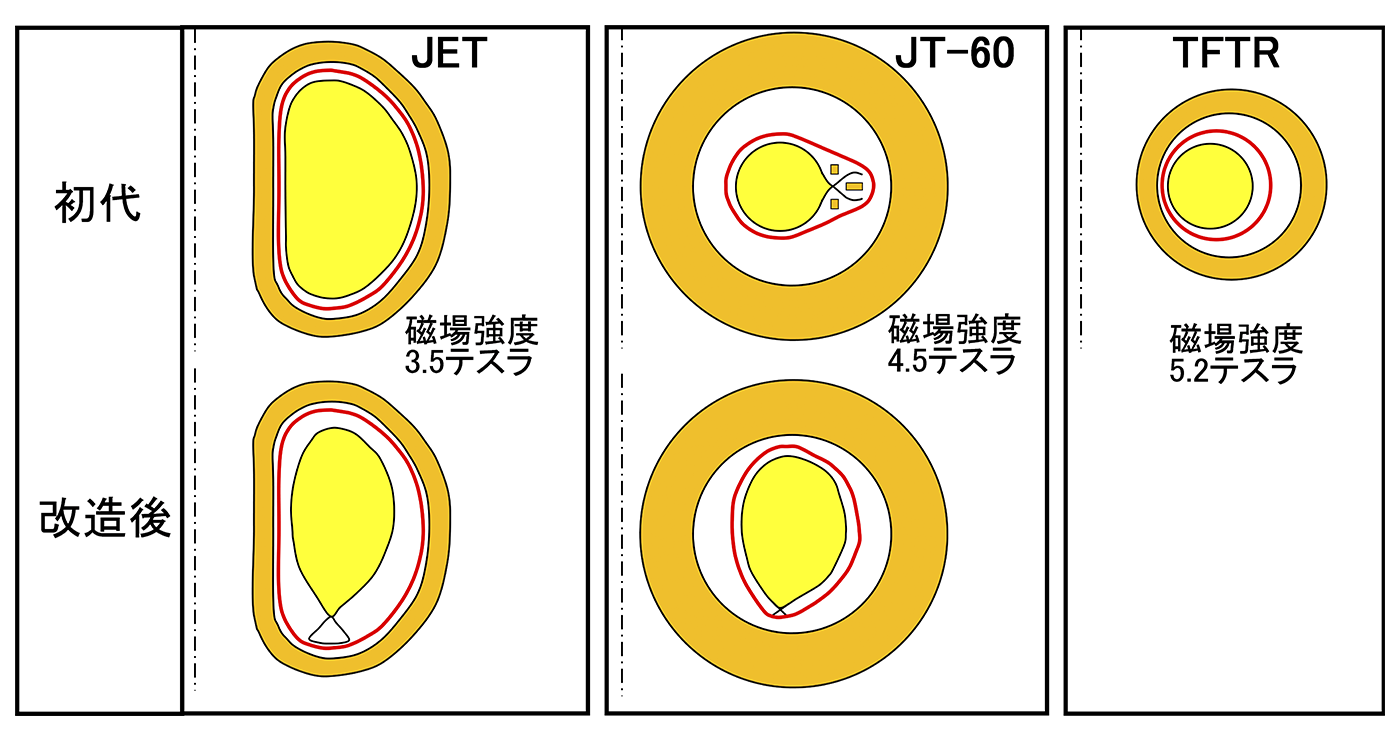

トカマクとは、ドーナツ状に並べたリングコイル(トロイダル・コイル)の中にドーナツ型のプラズマを作るもの。プラズマの中にも電流が流れている。トカマクの概念図と、ITERの断面図(ドーナツの片側半分)を図1に示す。3大トカマクの同様の断面を図1のITERと同じスケールで図2に示してある。オレンジが磁場コイル、黄色はプラズマ、赤色が真空容器(ITERでは遮蔽等も含む)である。磁場コイルは他にもいろいろあるが省略している。

なお、ITERは超伝導コイルを使うが、3大トカマクは全て通常の銅を使ったコイルであった。

核融合による熱出力がプラズマを加熱するために入れているパワーの何倍出るかを示す数値をQ値という。ITERの目標は「Q=10」である。ITERの次に発電実証を目指す次期原型炉ではQ=20程度、実用炉では経済性を上げるためにそれ以上を目指す。一方、当時の3大トカマクの共通の目標は「Q=1」であった。

3大トカマク建設が終盤にさしかかった1980年頃、核融合研究は希望に満ちあふれていたかと思いきや、意外にも暗雲が立ち込めていた。核融合を可能にしたイノベーション(その2)で解説したビームによるプラズマ加熱法によって、プラズマの温度を上げることは出来るようになった。だが一方、ビームを強力にすればするほど、どんどんプラズマが漏れていってしまう、つまり「閉じ込め性能が下がる」という想定外の事態に見舞われたのだ。このプラズマ性能低下を、低性能の意味でLow-mode、略して「Lモード」と呼んでいた。

穴のあいたバケツで例えれば、バケツの穴から漏れる水より勢いよく水を注げば、水は満杯になると思っていたところが、水の勢いを増せば増すほど、穴もどんどん大きくなって水は満杯にならない、というイメージである。

Lモードの予測に基づくと、3大トカマクがQ=1を達成できそうにないばかりか、将来、装置を大きくしても、十分な核融合反応が起きないのではないか、という心配まで当時はあった。

ところが、3大トカマクの完成も間近な1982年、このLモード問題を突破する画期的な発見がなされる。ドイツの中型トカマク装置ASDEXが、ある条件を満たすと、閉じ込め性能が二倍になるという「Hモード(High-mode)」を発見したのだ。

そのある条件とは、「①プラズマは縦長にすること、②かつ上下非対称でプラズマの下側に磁力線で流れを誘導した排熱部(ダイバータ)を持つこと」であった。

図1のITERを見れば、たしかにこの条件を満たすように設計されているのがわかる。一方、図2に示した初代の3大トカマクの断面(図の上段)を見ると、ITERとはずいぶんと異なっているのがわかるだろう。この変化の理由と、3大トカマク各々の特徴を見ていこう。

1)欧州のJET(場所は英国)は、当時の技術で可能な「最大のプラズマ」を作ろうという設計だった。また、円形が普通だったコイルをD型にして、プラズマも上下に伸ばしている。これは、当時では画期的なコイルとプラズマ形状の設計であった。

しかし、プラズマは上下対称であり、ダイバータはない。当時、上下非対称なプラズマを安定して維持することは難しいと考えられていたからだ。

2)日本のJT-60は、プラズマはJETより小さい。だが、プラズマの横にダイバータがあるのが、当時としては画期的だった。将来はダイバータが必須になるという信念に基づいて設計されたのだ。しかし、円形と上下対称という呪縛からは逃れられず、上下対称の円形プラズマを、円形のコイルの中に作っている。上下対称にするため、ダイバータも、下でなく、横側なのだ。

一方、ダイバータをコイルの中に入れるため、コイルはJET並みに大きいことがわかる。

3)米国のTFTRは、やはり円形コイルと、上下対称な円形プラズマになっているが、その設計思想はJETやJT-60とは異なる。コイルは小型化したほうが強い磁場を作りやすいので、コイルをできるだけ小型化し、プラズマをそのコイルの中にできるだけ大きく作る。これによって、TFTRの磁場強度は5.2テスラに達し、コイルを大型にしたJETの3.5テスラや、JT-60の4.5テスラより磁場強度は高い。

加えて、加熱用ビームの加速電圧を、一番核融合が起きやすい12万ボルトに設定し、なるべく小さなプラズマでQ=1を達成することを狙った。

すなわち、TFTRは、「強磁場・小型」の路線を選んだのだ。これは当時としてはありうる判断であったが、結果としてこの選択がTFTRにとって致命的だったことが後にわかる。

さて、運転開始直後の3大トカマクは、予想の通り、いずれもLモードになってしまい、Q値は1に届かなかった。Hモードの発見がなければ、まさに悪夢になったかもしれない。

そのHモードにもっとも早く対応できたのはJETだ。最初の設計で縦長のD型プラズマだったので、わずかな改造で下側にダイバータを作れたのだ。1991年にはダイバータ付に改造したJET-upgrade(図2左下段)での運転を開始し、HモードによるQ=1.1を達成している。

JT-60は、横側とはいえダイバータを持っていたので、当初、そのままでもHモードになるかもしれないと期待されたが、残念ながら横側ダイバータではHモードにはできなかった。Hモードの達成には、下側ダイバータがどうしても必要だったのだ。

JT-60は、ダイバータを入れるためにコイルが大型だったこと、ダイバータ用の電源等もすでに持っていたことなどが幸いし、コイルを残して内側を大きく改修して、1991年に下側ダイバータ付のJT-60Uに生まれ変わる(図2中央下段)。JT-60Uは、JETに少し遅れて、HモードによりQ=1を達成し、1997年にはQ=1.25の世界記録も残した。

TFTRは、コイルを小型に作ったために、縦長プラズマにも、ダイバータにも対応する余地がなく、Hモード実現のために打つ手がなかった。

その制約の中でも、数々の研究成果を上げ、ITERにも核融合にも大きく貢献したのは間違いない。その努力と成果には敬意を払っている。しかし、コイル内スペースに余裕がなく、改造がままならなかったTFTRは、ついにHモードを実現することはなく、Qも最大で0.3に留まった。

3大トカマクの現在はどうかと言うと、JT-60Uは、欧州との共同で、超伝導コイルを使った新装置、JT-60SAに置き換えられ、2022年中に実験を開始する。ITERのための先行研究に加え、その後の核融合炉をより高性能・高経済性にするための実験が計画されている。

JETは、プラズマ形状をITERと相似にできることを生かし、ITER設計に貢献してきた。現在も運用中であり、ITERに先行する新しい成果も期待されている。

TFTRは、色々な成果は残したものの、Hモードを実現できず、最大の目標であったQ=1を達成できなかった。その結果、1997年にシャットダウンされてしまう。その後、米国には大型トカマク装置は建設されていない。かくしてJET、JT-60とは明暗がわかれたのだ。

JT-60、JETとTFTRの明暗を見るにつけ、大きな教訓を得る。

3大トカマクのいずれも、当初の計画にはまったくなかったHモードへの対応が死命を制した。それに対応できた装置は生き残り、できなかった装置は消えたのだ。

核融合研究は、まだ実験段階であり、建設後に発見される新しい事態にできる限り幅広く対応できるように、「余裕を持った設計にしておくべき」ということだ。

今にして思えば、米国のTFTRが「高磁場・小型」路線を取る中、「米国に習って、JT-60も、もっと小型で安くせよ」という話にならなかったのは幸いだった。当時の意思決定者の方々には心から敬意を表したい。いまは、ITERに続く原型炉に向けて、新しい意思決定が必要な時だ。核融合は実現すれば人類に超長期にわたるエネルギーを供給できる技術である。着実に研究を進め、実現したいものだ。