パリ協定の実施過程におけるビジネスの役割

産業界は国際摩擦を避けながら積極的な関与を

手塚 宏之

国際環境経済研究所主席研究員、JFEスチール 専門主監(地球環境)

(「月刊ビジネスアイ エネコ」2019年12月号からの転載)

パリ協定は2020年からいよいよ実施段階に入る。実施に伴って必要になる様々な細則やルールは2018年末のCOP24(国連気候変動枠組み条約第24回締約国会議)でほぼ合意され、残ったパリ協定第6条(複数国間の協力と削減量の国際移転に関する細則)についても、12月にスペイン・マドリードで開催されるCOP25での合意を目指し集中的に交渉が行われる予定だ。パリ協定スタートを前に、経済活動で懸念されることや、ビジネス界に期待される役割について概観してみたい。

パリ協定は、世界の気候変動対策の枠組み(目標提出→実施→検証)を5年単位のサイクルで回していく。期限や終了時期は特に規定されていないため、大幅改定の必要性が出てこない限り、このプロセスが反復されることになる。

2020年以降のCOPは、各国が掲げたNDC(国別貢献目標)の進捗管理という、より技術的で実践的なプロセスの場になるとともに、様々な技術やイニシアチブを紹介したり、ベストプラクティス(最善の事例)を共有したりする博覧会的イベントの場に変容していくだろう。

パリ協定のPDCAサイクル

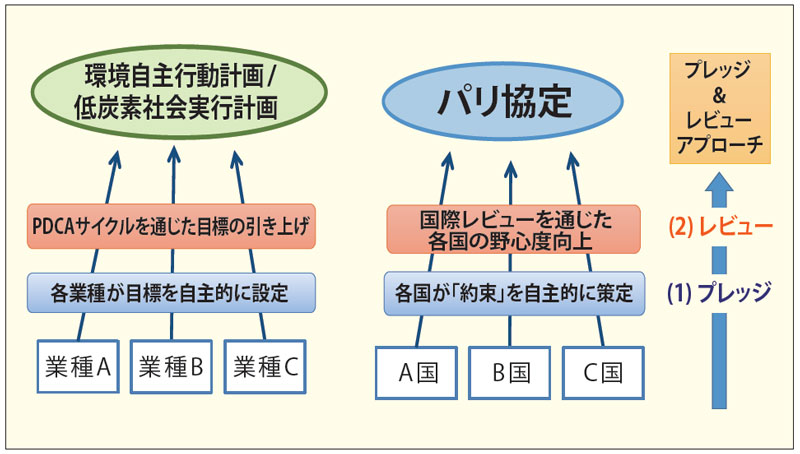

筆者は、本誌2015年12月号に寄稿した論考「日本はCOP21にどう臨めばいいのか」の中で、パリ協定の構造が、基本的に経団連が取り組む「低炭素社会実行計画」と似た構造になっていることを指摘した。パリ協定では、トップダウンで各国の削減目標を設定し、期限を決めて罰則付きでその達成を義務化する京都議定書のようなやり方をやめ、各国が“自主的”に削減目標を設定・申告し、透明な共通のプロセスのもとでそれを報告、検証していくというアプローチを採用している。これは日本の産業界が1997年以来実践してきた「環境自主行動計画」(~2012年)、「低炭素社会実行計画」(2013年~)と同じ枠組みである(図1)。

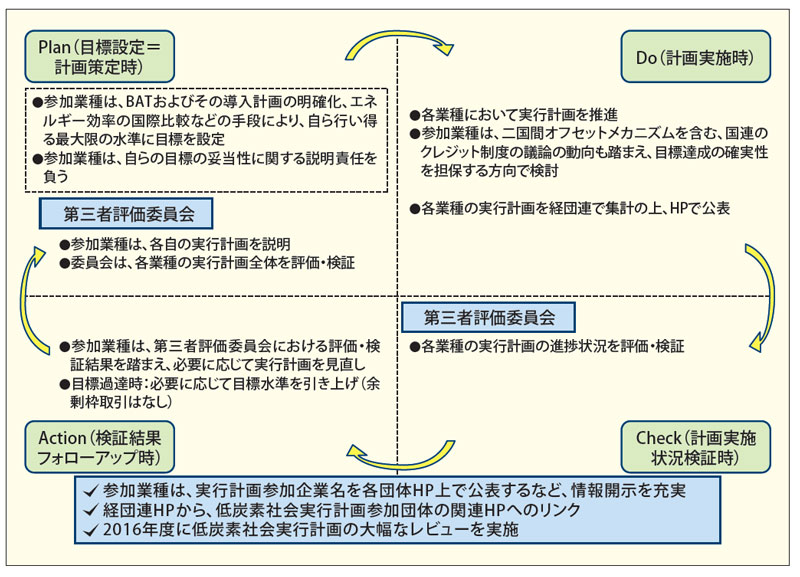

低炭素社会実行計画では、参加する産業セクターごとに目標を自主的に掲げ、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を毎年回していくことで、実績のフォローアップを行っている(図2)。進捗状況については毎年、透明性、信頼性を担保するため、第三者評価委員会での評価、検証を経て公開している。

2018年度の実績報告では、参加62業種のうち41業種が2020年度の目標を2年前倒しで達成し、また13業種がより野心的な目標に切り上げる見直しを自主的に実施しており、PDCAサイクルによる“促進的”プロセスが有効に機能していることが実証されている。

パリ協定のもと各国のNDCの進捗状況をフォローアップするプロセスは、①2023年から5年ごとに行うグローバルストックテイク(パリ協定の長期目標達成に向けた世界全体の進捗状況の確認)と、NDCの更新・提出のサイクル、②すべての国が2024年から2年ごとに行う実績の隔年報告と、技術専門家審査(TER)による検証と促進的多国間検討(FMCP)の組み合わせで実施されることになっている(図3)。

経団連の低炭素社会実行計画とは、目標提出・進捗状況レビューのサイクルと、実績報告、検証のサイクルが異なっているものの、PDCAサイクルの基本的な構造は同じである。

すでにPDCAサイクルを回して実績を上げてきた日本の産業界は、これから始まるパリ協定の実施プロセスに、多くの示唆やノウハウを提供できるはずだ。日本の産業界の経験から言えることは、PDCAサイクルを回して各国の目標の野心度を上げていくには、グローバルストックテイクや促進的多国間検討を、未達成や進捗の遅さを批判し合う場としてはならず、進捗を前向きに評価した上で深掘りや促進に必要な技術的、制度的協力の可能性を議論し、各国のベストプラクティスを学び合う場にすることが肝要である注1)。

進捗が遅れたり、目標が未達となっていたりする場合は、進捗を妨げている阻害要因を分析し、それを取り除くための支援策を一緒に検討していくプロセスこそが、野心度の向上促進策になるだろう。また、目標を切り上げるにはBAT(実用化されている最高水準の技術)の最大限の活用・普及に加え、新たな技術を、業種を超えて開発・実用化し、従来の限界を超えた対策のフロンティアを切り開いていくことが必要になる。

このような問題解決型の対話の場では、様々な技術やノウハウを持ち、実際の投資や事業、研究開発を行っている産業界の貢献が期待されることになる。

各国の気候変動政策間の歪みと国境調整

パリ協定の特徴は、各国が温室効果ガスの削減目標などを自主的に設定し、実施していくことにある。COPの交渉で先進国と途上国の間に利害の対立があり、また各国の国情や地政学上の差が大きい中で、全員参加型の枠組みに合意するには、自主行動計画型のモデルしか選択肢はなかった。こうした方式を採用したことにより、190カ国余りが共通の目標(2℃目標/1.5℃目標)に向けて、同じ枠組みの中で取り組むというパリ協定の体制を築くことができた。

ただ、この方式には副作用もあり、各国の目標水準や野心度がバラバラになることを許している。そのような中で今後、ビジネスに深刻な影響をもたらす可能性が指摘されているのが、各国・地域が強度の異なる炭素排出制約を導入することで、“通商摩擦”が誘発されるのではないかという懸念である。

例えば、パリ協定のもと、A国でCO2排出1トン当たり100ドルの炭素税が導入される一方、B国の炭素税が20ドルにとどまったとする。A国で大量の化石エネルギーを使って製造された製品は、多額のコストを負担し、炭素原単位改善を余儀なくされる。一方、B国の同様の製品は、軽微な負担で済み、炭素原単位の劣る製品を製造し続けることができる。

両国の間で交易が行われれば、環境性能が劣り、製造コストも炭素価格が低い分だけ抑えられたB国製品がA国市場を席巻してしまい、A国が自国産業の競争力を失うだけでなく、炭素原単位の劣る製品が競争力を持つことで世界のCO2排出も増えてしまう。こうした事態を避けるため、A国は、B国製品の製造時の炭素排出に対して、両国の炭素価格の差分(この場合1トン当たり80ドル)の関税を課し、A国製品と同等の炭素価格を負担させることで、国境調整を行うことを認めるべき、と主張することになる。

あるいは、B国が国内の環境政策の一環として、太陽光パネルや蓄電池といった環境製品の製造時に多額の補助金を出していた場合、A国が輸入時に補助金の相殺関税を課したり、ローカルコンテント規制(海外進出した企業が製品などを現地で生産する際、原材料や部品などを現地で調達すること)を課したりすることができるかという問題もある。

実際、世界銀行によると、各国の炭素価格の水準は0~140ドル/トン−CO2と大きな開きがある注2)。そのため、高い炭素価格を導入している国の産業界から、国境調整措置を求める声が大きくなることは不可避で、通商摩擦の火種になる。ところが、パリ協定には気候変動対策の強度差をめぐる国境調整措置について、各国が守るべきルールや、通商摩擦が生じた場合の調停の仕組みは盛り込まれていない。

摩擦を未然に防ぐためのルールがない中、各国がパリ協定に基づく政策を実施・強化していけば、様々な製品分野で貿易摩擦が発生し、世界貿易機関(WTO)の仲裁裁判所に持ち込まれることになる。ところが、WTOは、通商に関する国際法のエキスパートではあるものの、気候変動に関する知見や経験はなく、判断基準となる規定もないため、混乱を招くことは避けられない。こうした懸念は、WTOの仲裁裁判長を長く務めたジェームズ・バッカス氏がすでに詳しく指摘している注3)。

さらに、異なる炭素価格水準について、関税などで国境調整しようとすると、実務上、極めて難しい課題が浮上する。輸入国側で課税する際の基準となる、鋼材や化学品などの製品のカーボンフットプリント(製造時に排出されるCO2量)の“正確”な計算注4)は、各国の報告制度や計算バウンダリー(排出をカウントする境界)の違いから複雑かつ困難である注5)。まして、様々な素材や部品の集積物である自動車や家電製品といった最終製品の場合、複数国をまたがったバリューチェーンの中で製造されており、より複雑な計算が必要になる。

また、輸入国と輸出国間の炭素価格負担の差額を計算する際、その製品が輸出国で製造された際に賦課された炭素価格の総額を“正確”に計算するのは、極めて難しい。製品には、製造時に使用した原燃料に課された炭素税に加え、燃料諸税や電力使用時のFIT賦課金など、間接的、暗黙的な炭素価格も負担している。輸出国で排出権取引制度が導入されている場合、その製品が負担した炭素価格をどう計算するのかという問題もある。

前述のバッカス氏は、こうした物品に物理的に含まれていないエネルギーなどの生産時の投入物(インプット)に課される税金について、国境調整することの可否は、現行のGATT(関税および貿易に関する一般協定)/WTOの枠組みでは規定されていないと指摘している注6)。国境調整税などの導入にはこうした困難が伴い、当該国間で問題を解決し、公平な調整措置が導入されるような仕組みをつくる交渉はおそらく、パリ協定に合意するよりはるかに複雑かつ困難なものになるだろう。

パリ協定の実施に当たり、一部の国や地域が突出して高い炭素価格を拙速に導入すると、国境調整措置が必要になる。調整措置が輸出入国間の合意に基づかない一方的なものなら、貿易戦争を誘発し、自由貿易体制を揺るがすような事態を招きかねず、ひいてはパリ協定の枠組みを脅かしかねない。産業界はこうした事態を避けるため、各国のパリ協定実施のプロセスを世界的な視野で注視していく必要がある。

理想論から現実論へ

2020年から始まるパリ協定の実施プロセスでは、各国が「何をやったか」「どんな成果を上げているか」を報告し、検証する場になる。そこに求められるのは、テクニカルなエキスパート、つまり実際の排出削減や適応活動を実施するのに必要な知見や経験を持った者になってくる。

また、温暖化対策があらゆる経済活動に関わってくる一方、実際の社会・経済活動は、グローバルなモノやサービスの取引を通して行われていることから、各国がパリ協定を実施し始めると、経済の中に様々な摩擦をもたらす懸念がある。

ビジネスの現実や産業の実態を踏まえ、国際摩擦や対立を避けながら、各国がパリ協定に基づいて真に実効性のある気候変動対策を世界規模で進めていくには、産業界の積極的かつ能動的な関与が、今まで以上に求められるようになるだろう。

- 注1)

- パリ協定第15条では、実施円滑化と促進のためのメカニズムを創設することを規定しており、そうしたメカニズムは透明、非敵対的、非懲罰的に機能する専門家委員会で構成されるとしている。

- 注2)

- World Bank State and Trends of Carbon Pricing 2018, ただし炭素価格の水準の国際比較においては明示的な炭素価格(炭素税、排出権価格)の他に、暗示的な炭素価格(FIT賦課金、燃料税、効率性基準など)もあり、この報告書が全てをカバーしているわけではない。

- 注3)

- James Bacchus, “The Case for a WTO Climate Waiver” Center for International Governance Innovation(2017)

- 注4)

- 関税水準の当否を争う裁定裁判に耐えうるだけの正確性と公平性が要求される。

- 注5)

- 例えば排出権取引(EU-ETS)を導入しいているEUでは、主要工業製品の排出原単位の計算バウンダリーは、製造工場の直接排出量(Scope1)に設定しているのに対し、日本の温対法、省エネ法の計算バウンダリーは廃熱回収による間接排出(Scope2)削減効果も考慮しており、同じ生産プロセスでも結果が異なってくる。

- 注6)

- James Bacchus, “The Content for a WTO Climate Waiver” Center for International Governance Innovation(2018), p13