2017年6月のアーカイブ

-

2017/06/30

2017/06/30資源循環型社会構築への未来図(その1)

-

2017/06/28

2017/06/28キリバスの地球温暖化への適応について

-

2017/06/26

2017/06/26政策論争の見方

-

2017/06/23

2017/06/23カーボンバジェットあと1,000Gtは本当か

── ハイブリッドアプローチを採るパリ協定を維持する観点から考える -

2017/06/21

2017/06/21フィジーの政治・外交と地球温暖化

-

2017/06/20

2017/06/20「水素社会」の実現近づく!

水素を常温で安全に大量輸送へ -

2017/06/19

2017/06/19太陽・風力発電の接続量限界

-

2017/06/16

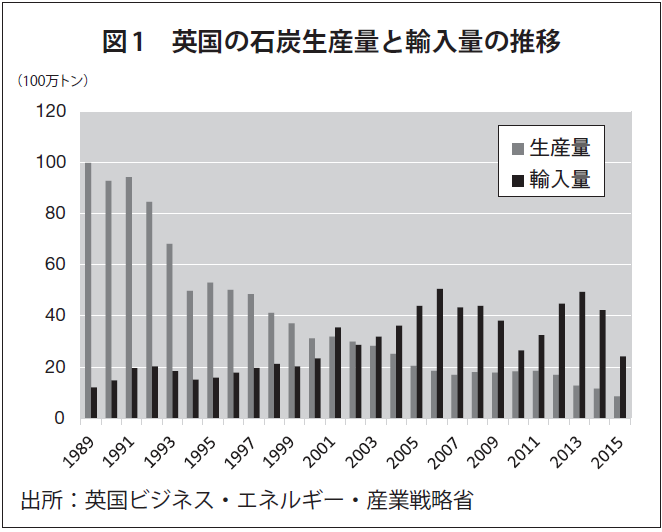

2017/06/16英国が迎えた石炭火力発電量ゼロの日

安全保障、経済性、温暖化対応と電源多様化 -

2017/06/14

2017/06/14“Bridge to the Future”(その4)

最近の「石炭火力」論議を巡って -

2017/06/12

2017/06/12パリ協定離脱が変える?

ー石炭、再エネ、原子力の未来ー -

2017/06/12

2017/06/12福島第一原発訪問記(5)

原発構内を回る(2)/廃炉のロードマップとコスト -

2017/06/09

2017/06/09パリ協定離脱

-米国の失点と中国の地球温暖化外交- -

2017/06/08

2017/06/08福島第一原発訪問記(4)

原発構内を回る(1)/水との闘い -

2017/06/07

2017/06/07イノベーションによる温暖化問題解決のあり方は

イノベーションシステム論から複雑系理論へ -

2017/06/06

2017/06/06福島第一原発訪問記(3)

旧エネルギー館から原発構内へ/避難指示解除・現場の労働環境 -

2017/06/06

2017/06/06“Bridge to the Future”(その3)

最近の「石炭火力」論議を巡って -

2017/06/05

2017/06/05エネルギー転換の背後にあるドイツ人のロマン主義的性格

-

2017/06/02

2017/06/02再エネ投資はお得?

WWFの自然エネルギー100%実現の前提はどこがおかしいのか -

2017/06/02

2017/06/02WWFジャパン「回答」へのコメント

-

2017/06/01

2017/06/01福島第一原発訪問記(2)

いわきから旧エネルギー館へ/東京電力の福島での活動・原子力損害賠償制度