英国と原子力(その1)

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

数週間前、ケンブリッジで「原子力の将来」と題する少人数のディスカッションに参加した。参加者の中には英国の上院議員、英国政府関係者、原子力規制当局関係者、英国における原子力新設に関与している企業、ケンブリッジ大関係者等が含まれ、英国における原子力の位置づけを理解する上で有益な機会だった。

英国では原子力発電所、石炭火力、ガス火力発電所など、現在の発電施設の4分の1が2020年前に運転を終了し、深刻な設備能力不足が懸念されている。他方で英国は温室効果ガスを90年比で2020年に34%減、2025年に40%減、2050年には80%減にするという野心的な目標を掲げている。電力設備の増強と温室効果ガスの削減という難題を両立させるため、英国では原子力、再生可能エネルギーといった非化石電源とCCSの導入促進を目標としている。

原子力に対する英国政府のポジションには紆余曲折があった。1990年代に電力市場自由化を行っていた時点では、エネルギー政策の観点から原子力発電の建て替え・新設を進めようという視点はなかった。全ては市場が決めるということである。1993年に私が英国の国別エネルギー政策審査に参加した際、英国貿易産業省(当時)の原子力政策担当者が「原子力が今後どうなるかは市場が決めること。英国政府は望ましいエネルギーミックスという視点はもたない」と断言したのを聞いて、我が国のエネルギー政策との違いに愕然としたものだった。脱原発ほど極端ではないにせよ、原子力を「推進もディスカレッジもしない」という政府のポジションは、結果的に英国における原子力技術・人材・産業の蓄積を細らせる結果となった。

しかし、2000年代に入り、気候変動問題が大きな政策課題となってくる中で英国政府のポジションにも変化が生ずる。それまで原子力に対して積極的ではなかった労働党のブレア政権は2003年のエネルギー白書の中で初めて原子力を気候変動問題に対応する上で一定の位置づけを与えた。この方針は2005-2006年頃に更に明確となり、英国で今後予想される設備不足に対応しながら、温室効果ガス削減を図るためには原子力発電所の新設が必要という方向性を打ち出す。おりしもロシアがウクライナに対するガス供給をカットし、欧州においてエネルギー安全保障の議論が高まっていたことも原子力を後押しする要素となった。

この方針は2009年に誕生した保守党のキャメロン政権にも引き継がれた。もともと保守党はサッチャー政権の頃から原子力に対しては肯定的な立場であったが、連立与党を構成する自由民主党はどちらかといえば反原発であった。このため、連立政権を組む際に、政策協議が行われ、原子力については公的補助金を出さないということを条件に自由民主党も反原発の旗を降ろし、原発容認を受け入れた。

この「原子力については公的補助金を出さない(No subsidy to nuclear)」という合意内容について、自由民主党からキャメロン政権のエネルギー・気候変動大臣になったクリス・ヒューンはこう解説した。

この「他の発電形式に対して同種の支援が行われるのでなければ(導入しない)」、「低炭素電源投資を推進するための、広範な電力市場改革の一環としてであれば(支援措置は有り得る)」というところがキモである。

原子力発電は巨額な初期投資を必要とし、コストオーバーランや工期の遅れのリスクが大きい。更にメンテナンス、廃炉、廃棄物処理のコストも考えなければならない。市場だけに任せたのでは原子力発電所の新規建設に手をつけようという企業は出てこないだろう。

かつて英国政府関係者は「炭素市場が導入されれば、原子力や再生可能エネルギー等の非化石電源の導入が進み、石炭火力等の化石電源は駆逐されていく」と豪語していた。しかし、炭素市場の切り札として導入されたEU排出量取引はトン当たり5ユーロ程度で低迷しており、原子力、再生可能エネルギーの推進はおろか、シェールガス革命の玉突き効果で米国から流入してくる安価な石炭を燃やしても十分ペイする水準になっている。事実、英国でもドイツでも石炭火力による発電量が増大し、CO2排出量は増大している。英国では低迷するEU排出量取引市場の動向を踏まえ、英国内では炭素価格にフロアプライスを設け、それを順次引き上げる(2014年18ポンド/トン→2020年30ポンド/トン)という施策を決定した。これは排出量取引の事実上の税への転化であったが、英国内で高まるエネルギー価格上昇への不満、更には欧州大陸の炭素価格が低迷する中で英国だけがフロアプライスを設ければ欧州への産業逃避につながるという批判に耐え切れず、2014年3月にはこの政策の導入を棚上げせざるを得なかった。このように炭素価格を通じて低炭素電源を導入するという施策は事実上、機能しなかったと言って良い。

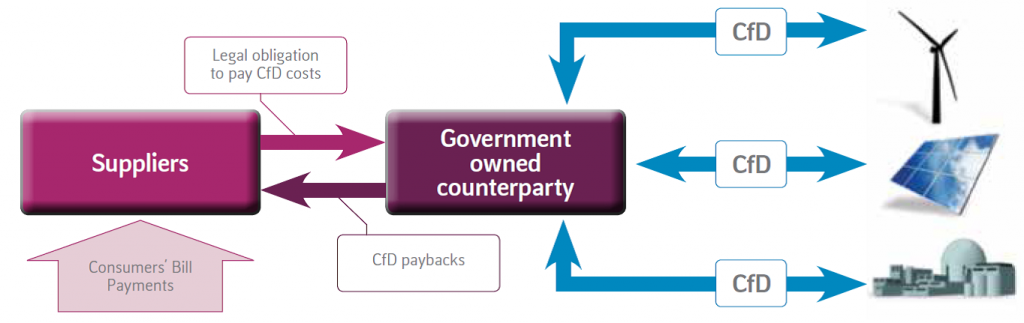

低炭素電源導入を促進するために電力市場改革法の一環として導入されることとなったのが、差額補填契約(CfD: Contract for Difference)である。その基本的な仕組みは下図の通りである。

CfDの仕組み

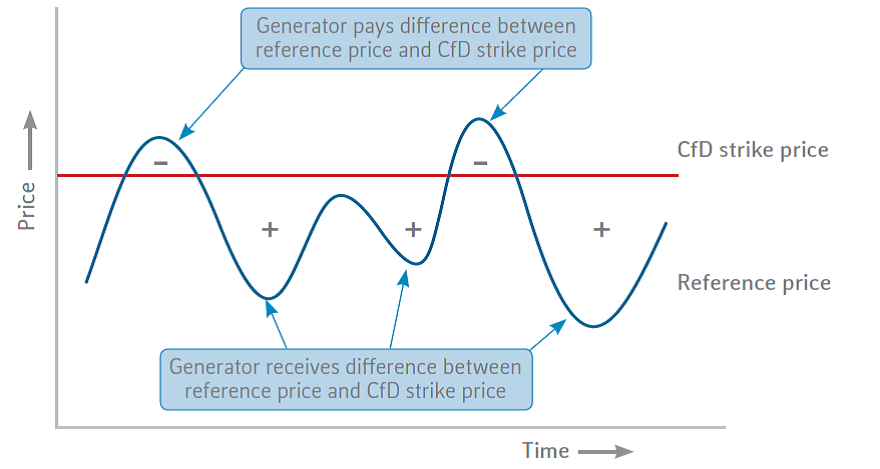

再生可能エネルギー、原子力を含む低炭素電源の発電事業者と政府との間でエネルギー源毎に購入価格に合意する(これをストライク・プライスと呼ぶ)。

ストライク・プライスが英国の電力市場で決まる市場価格を下回る場合には発電事業者がその差額分を受け取り、ストライク・プライスが市場価格を上回る場合には発電事業者がその差額分を払い戻す。差額分のコストは消費者の支払う電力料金の形で徴収される。天然ガス等、化石燃料のコストがよほど高騰しない限り、市場価格がストライク・プライスを上回ることは想定されないため、この制度はドイツで施行されている固定価格買取制度とほとんど同じものであると考えていいだろう。ストライク・プライスは原子力の場合、35年間、再生可能エネルギーの場合は15年間保証される。

次回はCfDにおける原子力の位置づけについて述べたい。