オバマ政権の環境・エネルギー政策(その7)

シェールガス革命を取り巻く政治情勢

前田 一郎

環境政策アナリスト

シェールガスの生産拡大についてはこれまで随時述べてきたが、何といってもその直接意味するところは電源ミックスにおけるシェアを増大したことである。2012年4月には米国史上初めて天然ガスが発電の32%に達し、石炭火力による発電とほぼ同等になった。このことは国内の環境規制、他のガス生産国への影響、同じ頁岩層から採取されるタイトオイルの増産によるエネルギー自給政策などさまざまな意義をもっており、その増産の可能性は、「成長の限界」への挑戦ととらえる議論もみられる。

その一例が「フォーリン・アフェアーズ」2012年7月・8月号ビョルン・ロンボルグの「環境のデマ、昔と今」では、成長の限界の5つの要素、すなわち「人口」、「農業生産」、「天然資源」、「工業生産」、「汚染」のうち「成長の限界の見通しのうち三つの要因が甚だしく誤っており、他のふたつもそこそこに誤っていた。世界は資源がなくなっていないし、食料もなくなっていない、汚染が進行しているわけでもない。世界の人口と工業生産は持続可能に増加している」と論じ、見通しが間違って理由として人類の発明を当てている。それの例として「シェールガスが破砕技術で自由になり、アメリカのガス資源を過去6年で倍増することに役立っている。(略)これは今では人類の三分の一の食料に栄養を提供する、固定窒素を可能にした『ハーバーボッシュ法』に類似している」と述べている。要は、「成長の限界」の議論にも終止符を打ち、マルサスの「人口論」を否定したとされる「ハーバーボッシュ法」の現代版とも持ち上げている。この議論に対してはいろいろな見方はあるだろうが、少なくとも現在の米国の環境政策においてシェールガスが登場したことは大変大きな意味がある。特に2013年一般教書演説にあったように電力セクターにおけるシェールガスの役割は大きい。

米国環境・エネルギー政策への影響

米国における天然ガス生産は1970年台初期にピークを迎え、下降曲線を辿っていたが、2005年にシェールガス生産の本格化に伴い、増産に転じた。2009年には本格生産が長期的に持続可能であるとの一般的コンセンサスがワシントンDCでも定着した。こうした増産はエクソンモービルのようなメジャー系ではなくチェサピークのような独立系の会社によって、そして連邦や州の公有地ではなく私有地からの生産によって支えられ、展開してきた。その結果、2008年には百万Btuあたり12ドルをつけていた価格も2011年後半、2012年前半にはヘンリーハブ価格において市場最安値の百万Btuあたり2ドルに低下した。さらにタイトオイル・コールベッドメタンなどの生産も拡大し、上記に示したようにシェールガス革命は環境・エネルギー政策における「ゲームチェンジャー」との評価を受けるに至っている。ちなみにエネルギー情報局によると2010年の「ウェットガス」の確認埋蔵量はテキサス、ルイジアナ、オクラホマ、コロラド州を中心に317.6兆立方フィート(以下Tcf)で2006年の65%に増加している。生産では2010年21.332Tcf、2011年には23Tcfと2006年に比してそれぞれ15.2%、24.3%増加している。

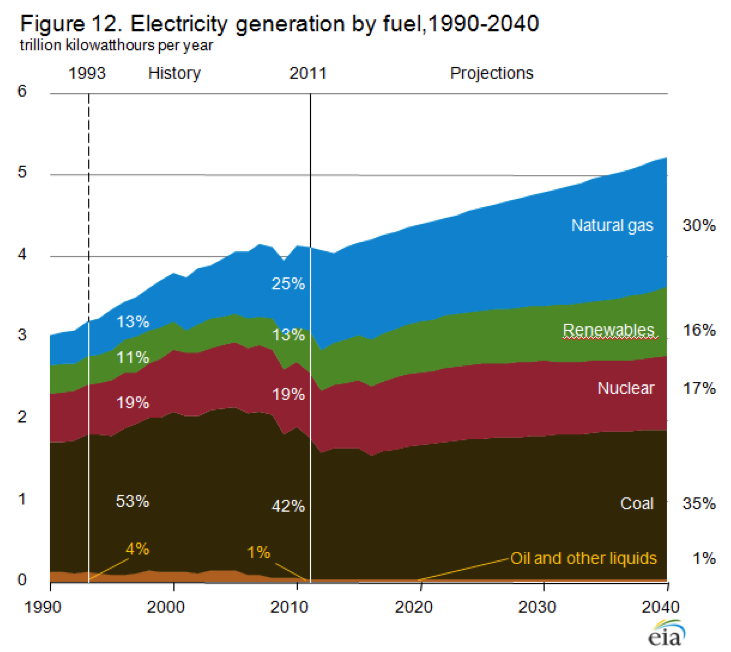

発電用のシェールガス利用は純粋に経済性で成り立っている。おおむね約50%で推移してきた石炭火力のシェアは天然ガス発電の焚き増しによって低下し、2012年には38%となり、天然ガスは2001年の17%に比して30%に増え、石炭火力と天然ガス火力のシェアが同等になっている。天然ガス火力は発電市場自由化の折に相当量の規模で導入されていたが、その後の天然ガス価格(ヘンリーハブ取引価格)の高騰により、負荷率は低下していた。しかし、上記のとおり2000年代半ばからのシェールガス生産の本格化とそれに伴う価格の低下が発電事業者をして天然ガスへの志向を強めさせた。エネルギー情報局のアメリカエネルギーアウトルックによれば2035年には天然ガス生産は28.7Tcfになると予測され、2040年には29.5Tcfとさらに増大の見込みである。同アウトルックによれば2040年の電源別の比率は天然ガスが2011年の7.6Tcfから9.5Tcfとなり、全体の30%を占め、石炭は2022年まで焼く4900万kWの出力が廃止されるが、コール・トゥ・リキッドの需要もあり、2011年999百万ショートトンから2040年には1071万ショートトンとなり、全体では35%を占めるに至ると見られている。

このように天然ガスが増大するという見通しの中でも前々回述べたアルディーとキャスの議論にもあったように”All of the above”政策、すなわち天然ガスに加え他の電源も重要であるということが与野党を問わず語られる。つまり天然ガスの発電市場への大量導入に対しては一定の抑制的な議論もあるということだ。2013年2月15日付けニューヨークタイムズにエネルギー問題では定評のある記者マシュー・ウォルドが「ニューイングランド 天然ガスの罠」という記事を書いた。そこで冬のニューイングランドがいかにエネルギー的に脆弱であるかを報じている。ニューイングランドISO(独立系統運用事業者)は2012年52%を天然ガス火力に依存していた。最近の天然ガス価格の低下により、石炭・石油などの電源の退役が続いているところに雪嵐が到来した。ニューイングランドは熱源を天然ガスに多くを依存しており、急に天然ガスの供給が絞られ、価格はこれまで百万Btuあたり4ドルで推移していたものが、ボストン近郊のポイントで31.2ドルに急上昇した。これにつれて卸売電気料金もそれまで3~5セント/kWhで推移していたものが、20セント/kWhに跳ね上がった。ニューイングランドは完全に自由化しているので卸売価格はそのまま小売価格に転嫁される。つまり、ニューイングランドのような地域はひとつのエネルギー源に依存しすぎているので電力・熱供給ともに同時に影響を受けることになるのだ。「ひとつのソフトドリンクにみんなで多くのストローをさしているようなもの」(地元コンサルタント ウィリアム・ショート)というのが現状であり、さらに問題なのはニューイングランド6州およびロングアイランド州の天然ガスの輸送能力が脆弱であり、それは中西部にも広がろうとしている点を同紙は指摘している。さらに退役する石炭・石油火力の代替は天然ガス火力に置き換わる予定となっている。この点がこれから問題点を提起するものとみられる。ひとつとしてはスポットの卸売電力価格は天然ガス価格によって決まっている。ニューイングランドの場合、電力卸売価格が上昇したのもこのためである。

また、天然ガスについてみると、なるほど全米全体としては天然ガス供給余剰が生じている、しかし、地域によってはニューイングランドのようにパイプラインのインフラが整っていない。LNGで輸入も考えられるが、わざわざ高い欧州からLNGで輸入することもないだろう。上院エネルギー・天然資源委員会ワイデン委員長(民主)は「LNGとしての輸出解禁を前進させる前に判断する」ために根拠としてニューイングランドの価格高騰を注目している。こうした州をまたいだパイプラインインフラの形成およびターミナルに関する責任は連邦エネルギー規制委員会(FERC)なので状況は一層複雑である。地域的にみるとこれをいかに克服するのが難しいかがよく分かる。天然ガスの全米的なグラット状況とは別に地域ごとにみるとインフラがかならずしも十分ではないことろも多いだけにLNG輸出に疑問が生じる可能性がある。そういう意味では2013年初冬のニューイングランドの状況は注目に値する。

ニューイングランドがいかにエネルギー的に脆弱かを報ずる