電カシステム改革は好機か

―電事法改正案は前通常国会で廃案に―

澤 昭裕

国際環境経済研究所前所長

原子力問題が置き去りに

供給力不足問題が厳然と存在している中で自由化を無理に進めようとすることのリスクを述べた。こうしたリスクを回避するためには、自由化を進めるプロセスの前提として、原子力問題についての国のスタンスや政策を明確化しておくことが必須である。経済産業省の報告書は「電カシステム」と銘打っているにもかかわらず、これだけの政策資源を投入し、歴史的にも国が大きく関与してきた原子力問題について、ほとんど言及されてない。

こうしたスタンスを見て想像すると、今や政治や行政は、原子力をもはや「特別」な電源ではなく、火力や水力と同等の競争電源の一つとして見ているのではないかと受け止められるのだ。

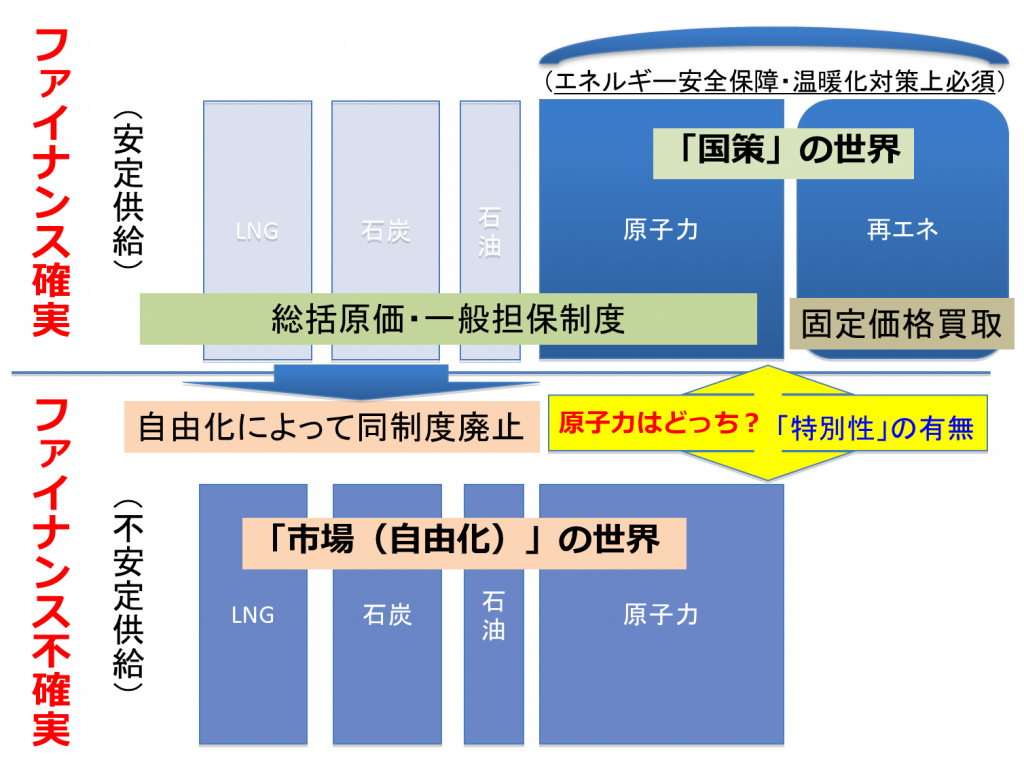

ここに問題の構図を模式化したものを掲げる(図―2)。これまでの制度は上半分に示されている。安定供給(供給義務)を確実なものとするために、設備形成のためのファイナンスリスクを極小化する仕組みとして、総括原価方式による料金規制や社債の一般担保制度が認められてきた。

中でも、原子力はエネルギー安全保障上必須な準国産エネルギーとして、またここ最近では温暖化対策にとって極めて重要であり、日本にとっては「特別」に必要なものとして国策上の位置づけが与えられてきた。

ところが福島第一原発事故以降、原子力に代替するエネルギーとして(という位置づけは誤りだが)再生可能エネルギーが国策に位置づけられ、そのファイナンス保証措置として固定価格買取制度(FIT)が導入されたのである。

その反面、原子力は「国策」としての地位から滑り落ち、民主党政権時代は「脱原発」、自公政権に戻っても原発は単なる競争電源の一つとして(すなわち、原子力問題は単に電力会社の経営問題だという考え方)「格下げ」になってしまったかの印象がある。少なくとも自公政権に交代して再稼働その他の原子力問題が解決に向かうと考えていた電力会社のトップマネジメント層からすれば、そのような風景が見えているのではないだろうか。

電カシステム改革によって、今後総括原価主義や一般担保制度が廃止される方向となれば、原子力は国策としての位置づけを与えられないかぎり、公的なファイナンス支援策は受けられないため、巨額の投資や安全対策を必要とする原子力は、いずれ維持できなくなる可能性が高い。

原子力発電事業に関するリスクの最も大きいものは、当然事故時の賠償や異常廃炉などに係る費用だ。損害賠償に関する法的な枠組みは原子力損害賠償法に定められているが、原子力事業者の賠償責任は無過失責任であり、さらに無限責任となっている。一方、「国策」であったわりには、国の責任は補完的・間接的なものでしかなく、民間事業者がほぼ100%リスクを負っているといってよい制度になっている。

米国の例に見られるように、スリーマイル島の事故以降新たな原発建設がなされなかったのは、主にファイナンスリスクの問題が大きい。温暖化対策として原子力発電に再度期待が集まり「原子力ルネサンス」と言われた10年ほど前、ブッシュ政権(そして続くオバマ政権も)が打ち出した原発推進策は、政府による債務保証だったのである。

米国では、事故リスクは無限責任ではなく有限責任(事業者間共済保険的な制度で、一事故の最高賠償措置額は1兆円程度)であるにもかかわらず、さらに政府による保証を必要としたことで分かるように、原子力は大規模かつ長期にわたるファイナンスを獲得できるようなリスクカバーに関する措置が必要となるのだ。

日本では、福島第一原発事故後に東京電力の支援と今後の原発事故に備える仕組みとして、原子力損害賠償機構法が制定され同機構が設立された。今後、原子力発電を日本のエネルギー政策に国策と改めて位置づけて、長期間にわたって維持していくためには、こうした公的なファイナンス支援やリスク分担の仕組みを整えていくことが必須となる。

その際の検討においては原発の発電事業にとどまらず、通常廃炉やバックエンド事業についても、どの程度まで公的な関与を行うのか。また原子力損害賠償法での民間の原子力事業者のリスク分担を限定していく必要はないのかなどの問題を扱うことが重要だ。さらに、こうした事業的な制度環境と安全規制についての制度環境がどのように相互作用するのか、電力会社のガバナンスにどう影響するのかなども総合的に検討していく必要がある。

もちろん、こうした問題に特効薬はない。しかし、これまでバラバラに検討されてきた自由化論と原子力問題(事業環境面と安全規制面)は並行的かつ相互関連的に問題の所在を特定し、整合的な解決策を案出していくことが必要な段階に来ている。また、その解決策を実行するのは政治だが、先に述べたように、政治自体が日本の国力、国益、そして地域振興にとって、原子力は「特別」に必要な存在であることを再度正式な形で意思を確認する必要がある。制度の末節をいじっても、「魂」がこもってなければ、生きた解決策にはならないからだ。