私的京都議定書始末記(その7)

-COP7とマラケシュアコード-

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

COP6再開会合から3ヵ月後の10月29日~11月9日、モロッコのマラケシュでCOP7が開催された。ボンで京都議定書の細目に関する政治合意が成立し、残された作業は、政治合意をCOP決定の形にすることであった。COP7の会場となったマラケシュの国際会議場はイスラム建築の香りの漂うエキゾチックな建物だった。マラケシュはこれに先立つ3年前、パリ在勤時に観光で来たことがある。しかし観光で来るのと、国際交渉で来るのとでは趣を全く異にする。一言で言えば、楽しかったマラケシュの思い出が、苦い思い出に変わったということだ。

マラケシュはボン会合で積み残しとなった事務作業を行う「消化試合」との見方もあったが、実態はそれほど生易しいものではなかった。私が参加する京都メカニズムのテキストは分量が多く、ボン合意で決着していないイシューも数多く残されていたのである。例えばシンクCDMの取り扱い(途上国における植林活動をCDMプロジェクトとできるか)、Commitment Period Reserveの水準(各国が自分に割り当てられた排出枠を売り過ぎて、結果的に不遵守になることを防ぐため、割り当て枠の一定比率を常に登録簿に維持しておくことを求める制度)、京都メカニズムの参加資格等である。

特に最後まで激しい議論が続いたのが京都メカニズムの参加資格の問題である。「その6」で書いたように、ボンでは遵守措置の法的拘束力の有無が大きなイシューとなり、閣僚折衝の結果、京都議定書発効後の第1回締約国会合(COP/MOP1)での交渉に委ねることで決着したのだが、閣僚折衝の対象とならなかった京都メカニズムのパッケージには「京都メカニズムの参加資格は、遵守に法的拘束力を持たせるための補足合意を受け入れること」という文言が盛り込まれており、この部分はCOP7で議論することになっていた。

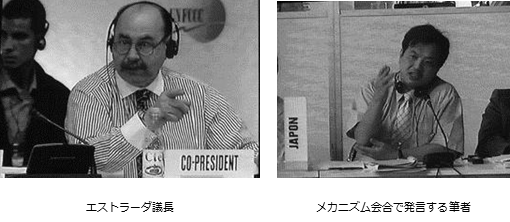

閣僚折衝が始まるまで、事務レベルで交渉を行ったが、コ・キー・チョウ議長と共に京都メカニズムに関する交渉グループの共同議長を務めたのがアルゼンチンのエストラーダ大使である。彼はCOP3の際、京都議定書のドラフティング会合の議長を務めた大物であり、何としてでもマラケシュで細目をまとめるという議長国、事務局の強い意志の表れでもあった。しかし彼の議事運営は非常に強引なものであった。何日目だったか忘れたが、まさしく京都議定書の参加資格と遵守の法的拘束力との関連について議論している時だった。例によってアンブレラグループは京都議定書の参加資格と法的拘束力ある遵守の受け入れをリンクさせることに反対であり、これを強く主張するEU、途上国との対立が続いていた。私も日本のポジションを発言しようとJapanの札を上げた。しかし彼はEUや途上国には発言の機会を与えつつ、いつまでたっても日本を指名しようとしない。あるいは見落としているのかと思い、札を高く上げたが、彼は明らかに知らぬ顔をして次の条文に議論を進めようとした。これには、さすがに腹に据えかねて「Mr.Chairman!」と会場から大声をあげ、「日本が意見を表明しようとしているのに、指名しないのはおかしいではないか」とまくしたてた。彼は苦虫をかみつぶしたような顔でこれを聞いていた。エストラーダ議長はCOP3において京都議定書の条文を交渉しているとき、真夜中過ぎで交渉団が疲労困憊している中、各条文をIt’s do decided と木槌(gabble) を叩いて決めていったと聞いていたが、こんな強引なやり方をしていたのかと思った。

写真で見ればわかるように、彼は何となくスーパーマリオを髣髴させるユーモラスな風貌の持ち主なのだが、この時ばかりは「マリオじゃなくてワリオじゃないか」と代表団内で毒づいたものだ。予想されたことではあるが、メカニズムと遵守の関係に関するアンブレラグループの主張は、例によって「化石賞」の対象となった。なお、ボン会合でブーイングを浴びた米国代表団は、終始、「我関せず」という風情で交渉を眺めており、「気楽なものだなあ」と思った。