公取委の発電と小売の分離に関する提言を考える

電力改革研究会

Policy study group for electric power industry reform

公正取引委員会(以下、公取委)は9月21日、「電力市場における競争のあり方について」と題する提言を公表した。公取委は、日本において電気事業の規制改革の議論が始まって以降数度、電気事業の規制の在り方に関する提言を行ってきている。今回の提言の「売り」は、巷間よく言われる発送電分離だけでなく、電力会社の発電・卸部門と小売部門の分社化を提言している点であると思われるので、今回はこの論点について考えてみたい。

提言の内容をまとめると、以下のようになる。

- ●

- 新電力は、価格競争力のある電力を調達することが困難である。理由は、新規開発の余地が限られたベース電源のほとんどを保有する一般電気事業者(電力会社)及び自家発業者等にとって、新電力に積極的に電力を供給するインセンティブがないことである。

- ●

- このベース電源の偏在は、一般電気事業者が、地域独占体制下で設備競争の余地もなく、総括原価方式に基づく料金規制により、建設に要した費用を確実に回収できる環境下で発電所を建設・取得する中で生じたものである。

- ●

- 以上を踏まえれば、一般電気事業者が新電力への電力供給を行うインセンティブを確保することができるように、新電力に対する電力供給者である発電・卸売部門と需要家に対する売手として新電力と競争関係に立つ小売部門を分離して、別個の取引主体とすることが考えられる。

- ●

- 一般電気事業者の発電・卸売部門と小売部門が、少なくとも法人として分離されれば、発電・卸売部門と小売部門の間の取引条件と、発電・卸売部門と新電力の間の取引条件は、発電・卸売部門にとって同じ取引先小売事業者に対する取引に係るものとして比較され得るものとなり、発電・卸売部門が新電力への電力供給を抑制し、又は新電力への電力供給において小売部門への供給条件と比較して合理的に説明することのできない差別的な条件を設定することはより困難となると考えられる。

- ●

- 例えば、分離された発電・卸売部門が、自社のグループ内の小売部門の競争事業者に対して差別的な取扱いを行った場合には、私的独占の禁止(独占禁止法第3条前段)又は不公正な取引方法の禁止(独占禁止法第19条)に違反する可能性がある。

世界の潮流はむしろ発電・小売の再統合の方向にある。安定的な売り元・売り先を得ることで、互いの持つ事業リスクをヘッジすることが出来るので、発電と小売は統合した方が、事業基盤は安定するからだ。電力市場の自由化に関する議論において、発電と小売を分離すべきという議論は一般的には無い。むしろ、カリフォルニアの電力危機は発電と小売が分離していたことが、原因の一つとの主張もあるくらいであり、英国、オーストラリア等のように、発電と小売は自由化当初分離していても、再統合に向かう。

こうした世界的潮流に反して、公取委がこの提言を行った背景には、新電力がベース電源を調達することが困難とされていることがある。ちなみに、この提言の中で、ベース電源と言われているのは、原子力、水力、石炭火力である。

新電力が石炭火力を建設できない理由

しかし、石炭火力については、新電力による建設計画が存在した。この計画が頓挫した理由は、環境省から厳しいCO2対策が求められたためである。新電力によるベース電源調達を可能にしたいのであれば、まずはCO2対策に偏った政策を是正して、新電力が石炭火力を建設し、価格競争力のある電気を自ら調達できる環境を整えるべきだろう。公取委が、競争政策の観点から、環境省に対しても意見を述べるべきなのだ。

加えて、公取委は「電力会社の保有するベース電源は、地域独占体制下で建設・取得したものであるから、新電力にも分配するべき」との論に立っているが、地域独占は一方的な「権利」ではなく、供給「義務」とセットであったことを忘れている。つまり、供給義務を果たすために、高コストの設備であっても保有せざるをえない条件が課せられていた。それでもなお現在、新電力が欲しいと思うような競争力のある電源を電力会社が今持っているとすれば、むしろ、それは地域独占と供給義務という制度の中で、電力会社が適切な経営を行ってきたことを示しているのである。

原子力の開放には国の責任の明確化が不可欠

国の原子力政策の方向性があまりに混沌としている現在、電力会社であっても新電力であっても、原子力の新増設は困難であろう。原子力の安価で安定的な電力が電力小売事業を行うために不可欠なものであるならば、新電力にも原子力の電気を卸せるような制度設計をすることは可能だろう。しかし、政府がそうしたことを検討しているのであれば、原子力ゼロは民意であると標榜している政府が「原子力は不可欠である」というのは自己矛盾であるから、まずは原子力ゼロ政策の撤回が必要だ。その上で、原子力に関する官民の役割分担について結論を出す必要がある。現状のまま、電力会社が「新電力にも自社グループと同様の条件で原子力を卸供給」するのであれば、新電力も原子力に係るリスクも負う必要がある。つまり新電力は;

- ●

- 政治的理由等で停止した場合でも減価償却費等の固定費を分担し

- ●

- 万一、仕入れ先の原子力発電所が事故を起こした場合は、損害賠償等を分担し

- ●

- 廃炉、使用済燃料の処理等のバックエンドで追加コストが生じた場合は、(受電後数十年後であっても)これを分担することが必要である。

このリスク負担を新電力が受容するとはとても思えない。かといって、電力会社だけにこれらのリスクを残すのは不公平であるので、これらのリスクは国がとるしかない。つまり、原子力に関する国の責任を明確にすることなしに、公取委の提言は実現しないのだ。

発電・小売の分離は何をもたらすか

新電力のベース電源調達の問題は、電力システム改革専門委員会でも議論されている。本特集でも「新電力にベース電源を分配する前になすべきこと」と題して取り上げた。公取委の提言は、電力システム改革専門委員会の議論より、更に踏み込んで、電力会社の発電と小売を別会社化した上で、発電会社は新電力にも自社グループと同様の条件で卸供給を行うべきとし、そうしなければ独禁法違反の可能性があるとまで言っている。

電力会社の発電設備は、いわゆる競争政策上の「エッセンシャルファシリティ(不可欠施設)」なのだろうか。発電設備は誰でも作れるから自由化を進めているはずであるのに、ここに矛盾はないのだろうか。

この見解が正しいかどうかは置くとしても、実際に、新電力に対する非差別的な卸供給を電力会社に義務づけるならば、懸念されることが二つある。

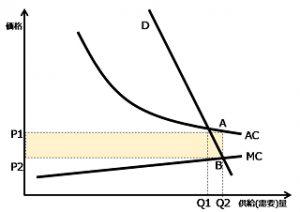

一点目は、弱者への影響である。公取委は、電力会社には非差別的な卸供給を義務付ける一方、新電力にはこの義務を課す必要はないとしている。だとすれば、新電力は電源の調達環境において、電力会社よりも有利になりこそすれ、絶対に不利にはならない。加えて、新電力は供給する需要先を好きなように選ぶこと、つまりクリームスキミングが可能である。

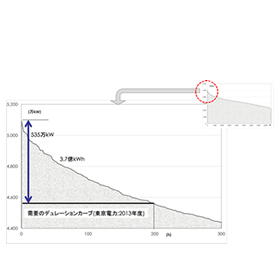

クリームスキミングが可能なのは、新規参入者である新電力には大きなアドバンテージである。競争力のある電源を建設することは困難と公取委も認めている新電力が、自由化範囲の4%程度とはいえ、需要が獲得できているのは、クリームスキミングができるからだ。電力会社の電源は、固定費が大きいが可変費が小さい原子力や石炭火力の比率が大きく、新電力の電源は、可変費は大きいものの固定費は小さいガス火力、石油火力が主体である。前述の「競争力のある電源」は固定費が大きいが可変費が小さい電源を指しているが、このような電源が常に競争力があるわけではない。固定費が大きい電力会社の電源は、24時間稼動の工場等、年間を通してフラットな需要に供給するときに強みを発揮する。他方、固定費の小さい新電力の電源は、電気を使う時間が限られる需要への供給に強みがある。以前、「立川市の競馬場が新電力に切り替えて電気料金が30%安くなった」といった報道が繰り返しなされた。レースがあるときにしか電力需要がない競馬場は、典型的な新電力向けの需要であり、新電力は、このように自分にとって有利な需要に営業の対象を絞り込むことによって、利益を上げることが可能なのだ。

公取委の提言は、クリームスキミングが可能な新電力に対して、電源調達面でも電力会社以上の有利な条件を確保しようとするものだ。その結果、上記のようなクリームスキミングは更に加速する一方、「クリーム」でない需要家、具体的には、所得も比較的低く、電力消費量も少ない家庭用需要家などは、新電力の営業からは取り残されてしまうだろう。もともと、電力小売を自由化すれば、交渉力のある大口需要家には恩恵がある一方で、競争弱者である小口の需要家には恩恵が及びにくいと言われる。極端な場合は、恩恵が及ばないだけでなく、大口の競争激化のしわ寄せで却って電気料金は上昇しかねない。それがまさに具現化するだろう。現在、日本の家庭用の電気料金は、三段階料金制度によって、消費電力量の小さい家庭の料金は政策的にむしろ低く設定されている。税金で補填するなどの対策を考えなければ、今の電気料金の水準は維持できないだろう。

発電分野は規制に逆戻り?

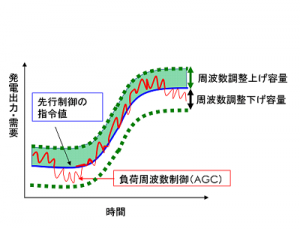

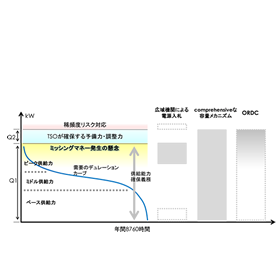

二点目は、必要な設備投資が進まず、安定供給に支障を来す恐れが生じる懸念だ。電力会社から見れば、高効率な発電所を建設しても、新電力に同条件で卸すことを義務付けられるのであれば、発電所の建設インセンティブは大きく削がれる。新電力も、電源調達で電力会社と対等以上の条件が制度上確保されているのだから、自ら苦労して電源を建設するインセンティブはない。つまり、この制度の下では、誰も発電所を建設しようとは思わなくなり、いずれは電力の安定供給に悪影響が及ぶことが懸念される。

小売事業者に自らの需要に見合った供給力を確保する義務を課せばよい、という向きがあるだろう。しかし、そうしたところで、小売事業者は自分が確保できる供給力の範囲で需要家を獲得しようとするだけである。自由化した以上、市場全体で電源が不足していても、電源を建設する義務は誰も負わない。それでは困る、と言うことであれば、政府が誰かに対して、電源を建設する義務を負わせるしかない。その「誰か」に電源を建設させるには、政府は、何らかの制度か補助金を通じて投資の回収を保証する必要がある。ここまで来ると、競争とはかなり遠い世界である。

このように考えていくと、公取委の提言は最終的には、発送電を分離し、発電分野に新規参入者が自由に参入して競争する、という、当初考えられていた自由化の世界とはほど遠い帰結となってしまうのではないか。公取委は、新電力に競争力のある電源を建設することは困難という実態を踏まえて、この提言を行っているわけであるが、その帰結として、発電分野が競争とかけ離れたものになってしまうのであれば、発電分野の競争導入自体を白紙から考え直してはどうか。

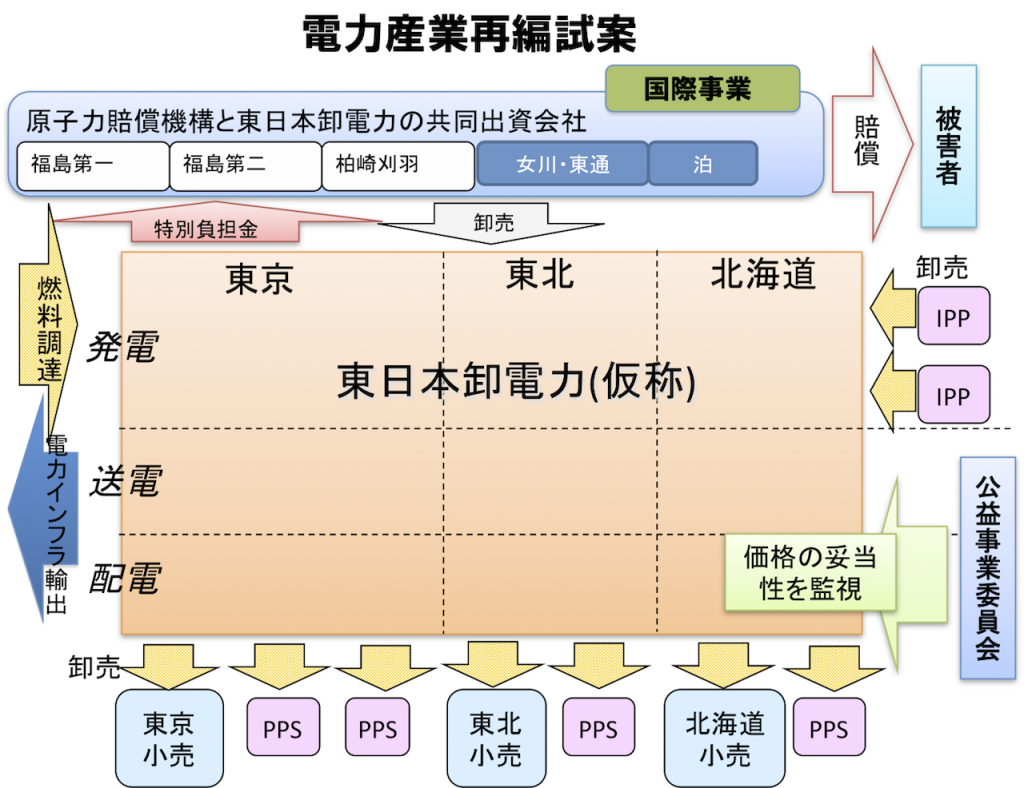

そして、「東日本卸電力構想」という発想の転換

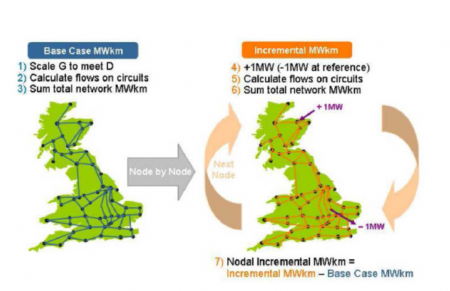

国際環境経済研究所の澤所長が提唱している「東日本卸電力構想」は、まさにこの考え方に立っている。かつて地域独占が主流であった電気事業において、発送電分離による自由化が行われるようになったのは、発電分野において規模の経済性が消失したからだと言われている。確かに、単独の発電設備の容量は大きくても100万kW強であり、日本全体の電力需要の規模(約2億kW)と比べれば十分に小さい。発電設備の建設だけを切り取れば、規模の経済性は消失しているといえるだろう。しかし、資源の乏しい我が国において発電事業を長期安定的に行うためは、燃料購買力を確保すること、リスク分散のため電源種を多様化することは必須である。こうした経営的要素を考慮すれば、発電所の発電規模だけで規模の経済性を語ることが正しいのかどうか。また、上流の国際エネルギー市場でピュアな市場原理が機能しているとは到底言えないのに、下流の発電事業だけを市場原理を突き詰めていくことが合理的な政策と言えるのかどうか。

こうした問題意識を踏まえて、澤所長は、「発電から送電・配電に至るシステムと小売を分離し、前者をつまりは卸電力の分野を共通インフラと位置付け、そこから共通の条件で卸電力供給を受ける多数の小売事業者が、需要側のサービスの分野で工夫をこらして競争するモデル」として、東日本卸電力構想を提唱している。このモデルでは、発電から送電・配電に至るシステムは共通インフラになるので、発送電分離の必要はなく、全体が規制対象に戻ることになる。発電分野の競争は、新規電源建設の際にIPP入札を導入するくらいの限られたものになろう。それでも、公取委も認めるとおり、実態として発電分野への新規参入に多くを期待できないことを踏まえれば、卸電力システムを共通インフラとすることを通じて、安定供給やエネルギーセキュリティ確保に万全を期す体制を構築する方が、日本の国益に適うのではないだろうか。

(参考資料)

公取委提言「電力市場における競争のあり方について」

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/12092101hontai.pdf

澤昭裕「精神論ぬきの電力入門」新潮新書