2012年7月のアーカイブ

-

2012/07/31

2012/07/31生活の節電術

節電シリーズ その3 -

2012/07/30

2012/07/30「経済か命か」は誤った二分法

— 経済と命の相関に着目をすべし — -

2012/07/28

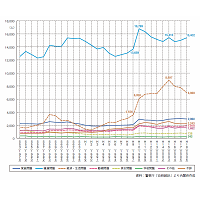

2012/07/28ドイツの電力事情―理想像か虚像か― ③

-

2012/07/27

2012/07/27エネルギー政策における「エネルギー源のベストミックス」

その中に、当面、自然エネルギーは入ってこない -

2012/07/25

2012/07/25「エネルギー・環境に関する選択肢」は何を国民に問いかけているのだろうか?

-

2012/07/24

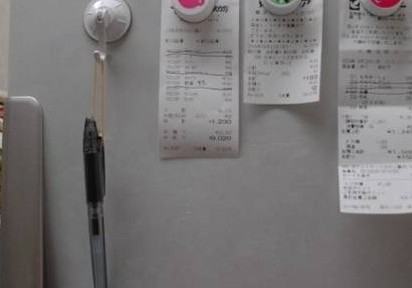

2012/07/24冷蔵庫の節電方法

節電シリーズ その2 -

2012/07/23

2012/07/23ドイツの電力事情―理想像か虚像か― ②

-

2012/07/20

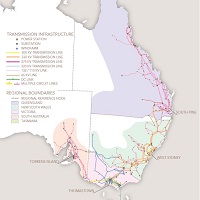

2012/07/20オーストラリアの電力市場から、価格メカニズムを考える

-

2012/07/19

2012/07/19節電どこから何をすればいい?

節電シリーズ その1 -

2012/07/17

2012/07/17余りにも非常識な原発比率の選択肢案の評価

自然エネルギーの利用を原発廃止のための条件とすべきでない -

2012/07/13

2012/07/13原子力損害賠償法の改正に向けて⑤

―電力事業の資金調達力に与えた影響について― -

2012/07/12

2012/07/12エネルギー・ミックスの選択にどう向き合うか

-

2012/07/11

2012/07/11ドイツの電力事情―理想像か虚像か― ①

-

2012/07/09

2012/07/09温暖化政策、待望の書刊行される!

-

2012/07/06

2012/07/06原発電力の代替、当面は石炭火力でなければならない

エコ神話の崩壊が、エネルギー政策の変換を迫る -

2012/07/05

2012/07/05原子力損害賠償法の改正に向けて④

-

2012/07/03

2012/07/03エネルギー政策の「国民的議論」に向けて

-

2012/07/02

2012/07/02新電力にベース電源を分配する前になすべきこと