原子力損害賠償法の改正に向けて③

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

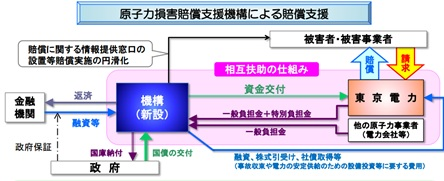

機構法の成立に伴い、2011年9月に原子力事業者(12社計)と政府がそれぞれ70億円ずつを出資して「原子力損害賠償支援機構」(以下、「機構」と言う)を設立した。

原子力事業者、すなわち東京電力は、要賠償額が賠償措置額を超えると見込まれる場合、損害賠償の迅速・適切な実施および電気の安定供給その他の事業の円滑な運営を目的として、資金援助の申し込みをすることができる(機構法第41条)。資金援助の申し込みがあった場合、機構は、遅滞なく資金援助を行うかどうか、資金援助を行うのであれば、その内容及び額を決定しなければならず(機構法第42条第1項)、また、その資金に充てるための国債の交付が必要である場合には、原子力事業者と共同して、「特別事業計画」を作成し、主務大臣の認定を受けることが求められている(機構法第45条)。

また、「原子力被害者早期救済法」(平成23年8月5日公布)により、国が被災者への仮払いを行うこと及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対して補助を行うことを定め、早期救済を図っている。

国が行う資金的援助については、国が機構(実質的には東京電力)に対して国庫への納付を求めており(支援機構法第59条第4項)、将来東京電力から返済されることを原則としている。つまり、この資金的援助は、東京電力への一方的な公的資金の注入というよりも、緊急時の融資としての意味合いが強いのである。

現行の対応スキームから浮かび上がる課題

上記の図を見ただけで感じ取れる問題点として、被害者と政府の遠さがある。大きな事故を起こし、経営基盤が脆弱になっている事業者のみが被害者と向き合うこととなっているが、このような間接的な国の関与の仕方は被害者に不安を抱かせることなりはしないか。

また、上述した通り、国が行う資金的援助は、将来東京電力から返済されることを前提としていると考えられている。しかし、実際に国がどこまで返済を求めるかは不透明である。そのため、事業者の側に今なお「ナイーブな期待」を抱かせてしまう一方、国の側においては、将来東京電力から返済されるのであれば、例えば農作物に対する風評被害の解決のために汗するよりは、事業者から被害者に補償をさせるべく国債を交付する方が容易であるという判断をしがちになるのではないか。そうなれば、今回の被害に関する相当因果関係を、原理原則を超える形で相当広くさせ、補償のアッパーリミットが効かない状態にさせることを加速する。もちろん被害者保護は十分なうえにも十分に図られるべきであるが、真に被害を受けられた方々の生活再建に資するため、また、日本の法秩序の維持を図るためにも、相当因果関係が明らかに希薄である事象については、政府が災害救助の被災者生活再建支援と同様に実施すべきではないだろうか。

(参考文献)

田邉朋行社会経済研究所上席研究員 電力中央研究所報告

「福島第一原子力発電所事故が提起した我が国原子力損害賠償制度の課題とその克服に向けた制度改革の方向性」

http://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/detail/Y11024.html