小口小売(家庭部門)自由化に伴う副作用

―その対策はあるのか?

電力改革研究会

Policy study group for electric power industry reform

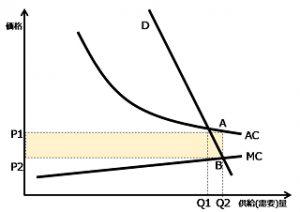

前回説明したとおり、かつて電気事業は、発電から送電・配電・小売に至るサプライチェーン全体にわたって「自然独占性」があるとされ、地域独占が認められてきた。しかし、1990年頃から、発電・小売部門に競争を導入するための規制改革(いわゆる電力自由化)の動きが各国で見られるようになった。このような動きの根拠は、発電技術の進展により、発電事業に自然独占性が当てはまらなくなったからだとされている。他方、送電・配電のネットワークについては、引き続き自然独占性が残るので、電力自由化は、送電・配電のネットワークを共通インフラとして第三者に開放し、発電・小売部門への新規参入を促す、という形態をとる。(発送電分離は、送電線や配電線の設備投資も競争状態になるという構想だと誤解している向きもあるが、それは誤りである。)

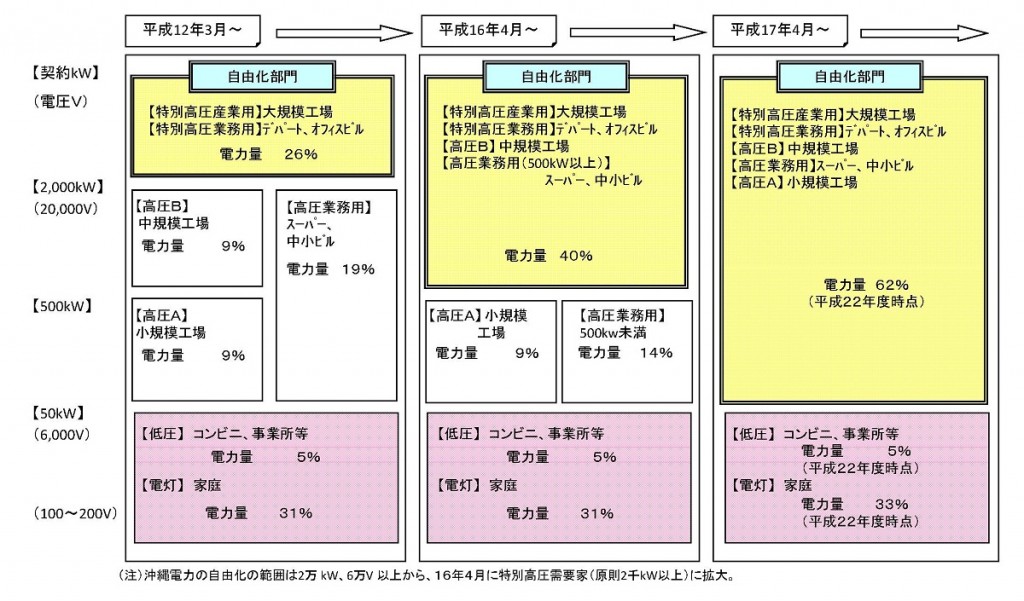

欧米での自由化の動きと合わせ、日本においても、2000年から、段階的に電力自由化が進められてきた。2000年3月から特別高圧受電の需要家が自由化され、2004年4月からは高圧受電の契約電力500kW以上の需要家、2005年4月からは高圧受電の全需要家が自由化され、全需要の約2/3が自由化対象となっている(図参照)。残る1/3、つまり一般家庭を含む低圧受電の需要家の自由化について、2007年に議論が行われたが、実施は見送られた。見送られた背景としては、既に自由化された範囲で、新規参入者(かつてPPS、今は新電力と呼ばれる)のシェアが3%程度に止まっていることがある。海外の事例を見ても、一般に家庭部門への新規参入は、家庭部門以外に比べて低調である。新規参入者は、営業効率の良い大口需要に優先して資源を投入するであろうから、この結果は自然なことである。特に日本は、大口需要への新規参入が今でも3%程度に止まっている状況であるから、大口需要よりも営業効率の悪い一般家庭への電力小売を自由化しても、新規参入が活発に起こるとは尚更考えにくかった。つまり、計量システムの整備など自由化の実施に相応のコストがかかる一方で、それに見合ったメリットが需要家にもたらされるか不透明であるとされわけである。また、将来の不確実性の高まりにより、電気事業者の安定供給確保に向けた取り組み等に影響が及ぶ可能性も指摘された。これは重要な論点だが、対応策を含めて検討は先送りされた。

今回の電力システム改革の議論では、枝野大臣の論点整理やその後の議論の展開を見ても一般家庭までの自由化すなわち全面自由化が既定路線となっているように見える。とにかく供給者や電源が選べることが重要、ということのようだ。原発事故を契機に電力会社への批判が高まり、料金のメリットがなくても既存の電力会社以外から電気を買いたいとか他地域の電力会社から電気を買いたいとか、あるいは、料金が高くもいいから自然エネルギーの電気を買いたい、といった選択権に対するニーズの高まりに応える必要があると政府は考えているようだ。

しかしながら、電気は日常生活に欠かせない必需品であるがゆえに、料金規制を廃止して他の事業者参入を自由化することのメリットとデメリットを、良く勘案する必要がある。

電気は生活必需品であることをふまえ、規制料金の中には、社会福祉政策的な要素を持った規制がいくつか埋め込まれている。例えば、離島への電力供給は本来内地での電力供給に比べて大幅にコスト高であるが、現在はユニバーサルサービスとして、内地と同じ料金に規制されている。

また、ナショナルミニマム(政府が国民に対して保障する最低限度の生活水準)の観点から、家庭用の電気料金では、毎月の電力使用量の120kWhまでは割安な単価に規制されている。通常の商品であれば、たくさん消費すればボリュームディスカウントで割安になるが、それとは逆の考え方だ。

農事用のかんがい排水に用いる農事用電力なども政治的・政策的配慮で相当割安に設定されている。自由化されれば、こうした規制の負担を既存電力会社が負い続ける道理はなくなるが、社会福祉政策的観点からは何らかの補完的政策措置が必要となる。ところが、そうした点は今の議論では十分に検討されているとは言えない。

全面自由化をおこなった海外の事例を見ても、どの小売事業者とも契約できなかった顧客を保護するための「最終保障義務」を既存会社に残したり、小売料金に対する何らかの規制が残るケースも多い。前回、電気事業の特徴として「インフラ中のインフラ」であると述べたが、それだけに他の財やサービスのような完全自由化を短絡的に進めることには慎重でなければならない。自由化に伴う弊害を生じさせないため、あるいはどうしても生じてしまう弊害にはその緩和措置を用意するなど、相当きめ細かな制度設計が必要になる。

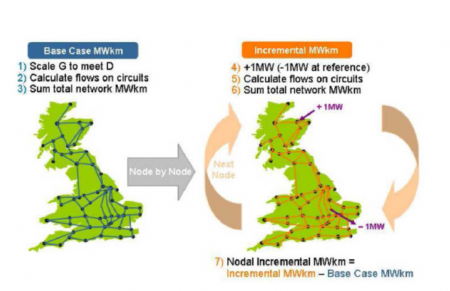

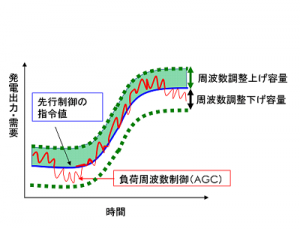

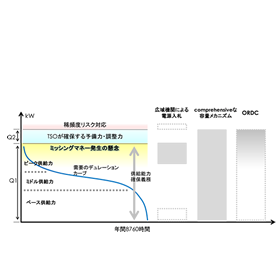

また、電気は、瞬時・瞬時の需要と供給量を一致させる必要があるが、そのためには、設備の故障や猛暑などによる需要の急増に備えた供給力(予備力)を常に確保しておく必要がある。こうした設備は、普段は収入を生まないため、自由競争下ではどの事業者も持ちたくない「重荷」である。現行制度上は、既存の電力会社が法律上の供給義務を果たすために確保しており、自由化部門への新規参入が3%程度であるから、よしんば新規参入事業者が予定の供給量を満たせなくともカバーできている面もある。競争活性化を指向するなら、こうした安定供給に必須なサービス(専門用語であるが「アンシラリーサービス」と呼ばれている)をいかに確保し、そのサービス維持に必要なコストが確実に回収できる仕組みが必要になる。

この点は、欧米でも試行錯誤が続いている。初期にはアンシラリーサービス市場を形成すればよいというナイーブな議論もあった。しかし、アンシラリーサービス市場を世界に先駆けて構築したカリフォルニアの市場は供給力不足で失敗。かわって米国PJM(ペンシルバニア州など13州にまたがる北米最大の電力市場)が成功例として、論者の耳目を集めた。ところが、PJMでは、市場参加者に「予備力確保義務」を課して、アンシラリーサービスを実現しているのであり、決して市場メカニズムによる需給調整にだけ頼っているわけではないのだ。

自由化当初は発電設備に余力があった欧州でも、市場メカニズムだけでは必要な電源投資の確保は難しいとの認識が広がっている。例えば、英国では、2011年7月、エネルギー・気候変動省(DECC)が公開した白書で、電気事業制度の抱える課題として次の諸点が指摘されている。

(1)向こう10年の間に、英国全体の電源の4分の1が廃止になる見通しである。供給予備率は、2010年代後半には10%を切り、2020年代初頭には3%を切る見通し

(2)風力発電などの増加に伴い、従来型の火力電源は、これらの変動電源のバックアップの役回りが多くなり、投資をしても収入が見通しにくくなっている

(3)こうした状況にもかかわらず、現在の市場制度は新たな電源投資への十分なインセンティブを提供できていない

このため、英国政府は、PJMと同様の仕組みを含めて、電源投資確保のための政策オプションを検討している。当分の間、需給逼迫が持続する日本では、予備力をどう確保するかの判断無く全面自由化をすることは、われわれの日常生活・経済活動を相当の危険にさらすことになる。諸外国での反省を踏まえた、慎重な議論が必要だ。