ロシアは世界のエネルギー安全保障政策をどう変えたのか

How Russia has changed energy security policies of industrialized countries

山本 隆三

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授

(「一般社団法人日本動力協会 機関誌「エネルギーと動力」2025年秋季号(No.305)」より転載:2025年)

エネルギー政策の目標とする、「価格競争力のある環境性能に優れたエネルギーを安定的に供給すること」を同時に達成することは、今の大量のエネルギー供給と消費を前提にした世界では困難だ。1973年の第一次オイルショック時まで、主要国は、安定供給をあまり考えておらず、石油供給の持つ脆弱性に気付いた後、供給源の多様化の中で競争力のあるエネルギーの確保に努めた。

その結果、主要国へのエネルギー供給源は、原子力、天然ガス、石炭に多様化され、安定供給は達成されたかのように見えた。しかし、ロシアのウクライナ侵攻が、安定供給は儚い夢だったことを欧州諸国に知らしめた。

欧州諸国は、オイルショック後エネルギー源の多様化を進めたが、その行きついた先にあったのは、 ロシアへの依存だった。ロシアのウクライナ侵攻前、欧州連合(EU)の原油・石油製品輸入の25%、石炭輸入の50%、天然ガス輸入の45%はロシアから供給されていた。

ロシアのウクライナ侵攻後、EU諸国はロシアに戦費を渡さないために、ロシアへの依存度の削減に乗り出した。具体的には22年8月に石炭、12月にパイプライン経由を除き原油を輸入禁止にしたが、天然ガスについては禁輸に踏み切れず、米国、カタールなどからの液化天然ガス(LNG)の輸入により代替し、削減するにとどまった。

EUのロシア産化石燃料削減の動きは、世界のエネルギー市場に大きな影響を与えた。一つは、エネルギー安全保障のあり方だ。第一次オイルショック以降のエネルギー源多様化、分散の考えは、間違っていなかったが、多様なエネルギーを一つの供給国に依存する大きな問題を浮き彫りにした。エネルギー安全保障のあり方が再度問われることになった。

二つ目に、エネルギー価格の安定の方法だ。ロシア産化石燃料、なかでも天然ガスはパイプライン経由欧州諸国に運ばれ、欧州における安定的で競争力のあるエネルギー価格を実現した。石油、石炭も天然ガスほどではないにせよ、欧州のエネルギー価格の安定化に寄与した。しかし、ロシア産化石燃料削減は、欧州における天然ガス、石炭価格を高騰させた(図―1)。

この二つの大きな問題に直面した欧州諸国に加え、欧州ほどの比率ではないにせよ、ロシア産化石燃料に依存していた日本と米国も、安全保障の問題に直面した。欧米日は、このエネルギー危機から何を学び、どうエネルギー安全保障政策を変えたのだろうか。その結果、世界のエネルギー市場はどう変わるのだろうか。

エネルギー安全保障の見方が変わった

19世紀は石炭の世紀、20世紀は石油の世紀と呼ばれることもあるが、20世紀半ばまでは、石油ではなく、石炭の世紀が続いていた。第一次世界大戦では、石油を利用する軍艦が石炭を利用する軍艦に対しスピードで優位に立った。陸上でも石油を燃料とする戦車、軍事車両が活躍した。この結果、軍事面では石油の必要性が認識され、石油の入手が困難になった日本は、東南アジアの油田確保も目的として開戦したと言われている。

しかし、民生用に目を転じると、第二次世界大戦後の1950年でも石炭がエネルギーの中心だった。日本、西欧州では石炭がエネルギー供給の85%を担っていた。水力発電を合わせると、日本のエネルギー自給率は96%あった。欧州諸国も日本も国内に炭鉱を保有していたので、エネルギー安全保障の懸念はなかったと言ってよい。米国は、戦前から国内にパイプラインを敷設し天然ガス、石油の利用が進んでいたが、国内で生産しており、やはりエネルギー安全保障の問題はなかった。

この状況を変えたのが、西欧州諸国と日本の戦後復興だ。エネルギー消費量はうなぎ上りに増える一方、欧州でも日本でも地質条件の悪化により石炭の採炭コストが上昇し、輸送が簡単な石油に需要を奪われる流体革命と呼ばれる事態になった。日本でも西欧州でも、急速に中東産の原油にエネルギー供給の多くの部分を依存する構造ができた。日本のエネルギー自給率は急減し、73年のオイルショック時には10%を割り込んでいたが、危機感は薄かった。

第一次オイルショックは、セブンシスターズと呼ばれた欧米の大手石油メジャーに代わり主導権を 握った中東諸国が、親イスラエル国への輸出禁止と同時に原油価格を4倍に引き上げたことに端を発する。石油は、当時日本のエネルギー供給の75%以上のシェアを持っており、価格上昇は多くの物価を引き上げる狂乱物価と呼ばれる状況を招いた。日本では石油を原料とする洗剤、製造時に燃料として利用するトイレットペーパの販売に大きな混乱を招いた。

石油危機を経験した主要国が進めたのが、エネルギー供給源の分散だ。石油価格の上昇により、相対的な価格競争力がつき海上運賃の負担も可能になった輸入石炭、米国以外では使用が広がっていなかった天然ガスに加え、原子力発電設備の導入を多くの国が進めた。

日本も、海外炭に加え導入が始まったばかりのLNGの輸入拡大、原子力発電の拡大の道を歩んだ。西欧州では、旧ソ連の天然ガスのパイプラインでの旧西ドイツへの輸出が開始された。冷戦下で緊張が高まる東西陣営がエネルギー供給を通し相互依存を深めることで戦争の危機を回避すると旧西ドイツは説明したが、米国は共産主義国家にエネルギーを依存することに異議を唱え、旧ソ連向けパイプの輸出を禁止した。

さらに、フランス、旧西ドイツ、英国などは原子 力発電設備の導入によっても分散を図った。英国、西ドイツと異なり国内産化石燃料、石炭に恵まれないフランスは、原子力の導入を中心に分散を図った。欧州諸国はエネルギー源の多様化には成功したが、多様化の過程で、競争力があるロシア産化石燃料への依存比率が上昇した。

ロシアのウクライナ侵攻は、欧州諸国がロシア産化石燃料に依存している姿を浮き彫りにし、欧州諸国はロシア産化石燃料からの離脱を進めた。まず、天然ガスについては、米国産、カタール産のLNG への依存を深めた。カタールを外国人労働者の人権問題で非難していた欧州諸国は非難を止め、カタール詣でを行う国もでてきた。コロンビアの炭鉱開発が原住民の人権問題を引き起こしているとしてコロンビア炭の購入削減を続けていたドイツの首相は、コロンビアの大統領に電話し供給を懇願した。エネルギーは最優先課題なのだ。

22年5月に欧州委員会は、脱ロシア産化石燃料を目標とする「Repower EU」戦略を発表する。省エネの徹底と合わせ、自給率向上策としてクリーンエネルギーの利用が謳われた。ロシア依存度は徐々に低下しているが、ゼロへの道は遠い。その後戦略は何度か修正され25年5月に、27年末にロシアへの化石燃料の依存を全て終わらせる目標が掲げられた。

原子力については、EU内の15カ国が欧州原子力同盟を結成したが、25年6月の会合には、25年2月の総選挙で政権交代があったドイツもオブザーバー参加した。さらに小型モジュール(SMR)開発のための欧州産業界の組織も発足した。欧州諸国の目標は、自給率向上と同盟国内でのエネルギー依存にあるが、そこで直面する新たな問題もある。

インフレが安全保障問題にも影響を

欧州諸国を中心に日本、米国も自給率向上策の一つとして、再生可能エネルギー設備、中でも洋上風力発電推進を打ち出した。日米欧が宣言した50年カーボンニュートラル(温室効果ガスの実質排出量 ゼロ)にも貢献する政策だった。23年の主要7カ国(G7)広島サミットでは、首脳宣言の中に30年までにG7の設置容量2,300万kWの洋上風力発電設備を1億5,000万kWに増加させることと設置容量3億1,200万kWの太陽光発電設備を10億kWに増加させる目標が掲げられた。

洋上風力の設備容量を7倍にする目標は野心的と思われたが、ロシアのウクライナ侵攻後、欧州北海周辺国が洋上風力設備の大量導入を打ち出したこと、さらに当時の米国バイデン政権は35年での電源の脱炭素目標を50年脱炭素と合わせ打ち出し、民主党知事下の北東部の州が洋上風力導入を進めていたことから、実現不可能ではないと考えられた。日本でも秋田沖、千葉県銚子市沖などに洋上風力事業用の海域が設定され、入札が実施されていた。

多くの国が洋上風力事業に期待した背景には、年々下がっていた洋上風力の発電コストがある。洋上風力に限らず、太陽光、陸上風力設備への単位当たりの投資額は毎年下落を続けていた。習熟曲線に加え設備の大型化も投資額の下落に寄与した。洋上風力事業は、着手から完成まで数年以上の期間が必要とされ、工事開始までに発電コストはさらに下がると多くの事業者は予測した。入札の際には、数年後の下落する筈の設備投資額を基に発電コストを予測した。

しかし、エネルギー危機が引き起こしたインフレは洋上風力事業を直撃した。再生可能エネルギー事業の設備は、火力、原子力発電設備との比較で、発電量当たり大量のセメント、鉄鋼などの資材と重要鉱物を必要とする。そのため、洋上風力事業設備は、発電設備の中でももっともインフレの影響を受け、設備投資額と工事費は大きく上昇した。

欧州では23年の英国の洋上風力事業の募集に入札者が現われなかった。設定された電力の買取の上限価格では採算が取れなかったためだ。それどころか、英国北海で工事を行っていた事業者は違約金を支払い撤退した。完成後に入札で決められた電気の買取価格で赤字をだすより、違約金を支払う方が損害を抑制できるとの判断だった。

米国東海岸で、洋上風力の工事を進めていた事業者も違約金を支払い相次いで撤退した。中には、合意された電気の買取価格の値上げを要求する事業者もいたが、値上げは認められず、結局撤退に追い込まれた。日本でも第一弾の洋上風力の入札で3事業を落札した三菱商事グループが損失を計上し、25年8月に撤退を発表した。

米国では、さらなる逆風も吹いた。25年1月に就任したトランプ大統領は、風力嫌いで知られている。英国スコットランドに保有するゴルフコースの隣接地に風力発電設備が建設された。景観の悪化を嫌がったトランプ大統領は、建設中止の訴えを起こしたが、敗訴した。それからは、洋上風力設備は景観を壊し、鳥を殺すと非難している。

2期目の就任直後に、連邦政府が区域の貸し出しを行う領海外大陸棚での新規の洋上風力事業への貸し出しを大統領令により中止した。中止の期間は新たに許可を認める大統領令が発令されるまでとされており、トランプ大統領が退くまで新規に鉱区設定が認められることはなさそうだ。

洋上風力事業は計画通りに進むことはなく、自給率向上、エネルギー安全保障の強化への貢献度は想定よりも小さくなりそうだ。洋上風力設備には、インフレによる設備投資額増加に加え、もう一つ安全保障上の大きな問題がある。再生可能エネルギー設備に共通する問題でもあるが、中国依存だ。

中国依存の問題

ロシアのウクライナ侵攻が明らかにしたことの一つは、独裁あるいは強権国家と呼ばれる国への依存のリスクだ。政治権力が一部の独裁的な指導者に集中する国では、指導者の意向により、理不尽な政策が実行されることがある。中国は世界の重要鉱物の多くを生産しているが、突然輸出を規制したこともある。

先に述べたように、風力発電設備は多くの重要鉱物を必要とするが、その多くは中国からの供給に依存している。例えば、レアアースだ。なぜ中国が多くの重要鉱物の供給を担っているのだろうか。その理由のひとつは中国に鉱山があることもあるが、鉱物を採掘する国が環境負荷の高い精錬事業を手掛けることが出来ず、鉱石を中国に送っていることがある。

その結果、中国が多くの重要鉱物を供給している。一方、再エネ設備は多くの鉱物を必要とするので(図―2)、結局設備製造に際し原料を中国に依存せざるを得ない。ロシア産化石燃料への依存を減少させても、中国の原料に依存するのでは、リスクが軽減することにはならない。

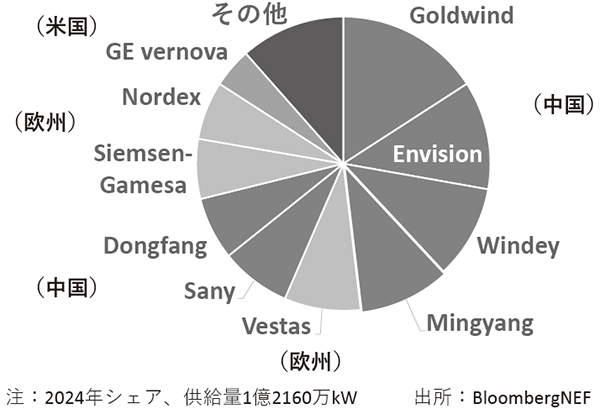

そもそも、太陽光パネルにしても風力発電設備にしても、世界の最大シェアを持つのは中国メーカだ。 太陽光パネルの中国メーカの世界シェアは、7割を超え、風力発電設備のシェアも6割以上だ(図―3)。 中国のシェアは電気自動車(EV)でも6割に達する。

この背景にあるのは、中国政府の政策だ。

中国は、2010年頃から、主要国が脱炭素政策を進める中で、太陽光発電、風力発電設備、蓄電池、EVが世界の中で大きな市場に育つと考え、市場を獲得する方針を決めたのではないだろうか。そのために、まず国内に大量の太陽光、風力発電設備を導入し大きな市場を作った。同時に中央政府、地方政府は、太陽光パネル、風力発電メーカへの財政、政策的な支援を実施した。その結果、多くのメーカが育ち、国際競争力を付けることになった。

EVでも同じ政策を導入した結果、中国での乗用車販売市場では24年半ばからEVが半分以上のシェアを持つようになり、中国でBYDをはじめ多くの EVメーカが育ち、やがて世界市場へも進出し始めた。24年に中国が日本を抜き世界一の自動車輸出国になったが、その背景には欧州、途上国向けのEV輸出がある。

欧州、米国は重要鉱物の中国依存度を軽減するために、自国あるいは域内での生産と精錬、加工に乗り出しているが、地域住民の反対もあり、実現は簡単ではなさそうだ。欧州委員会は、域内での生産、加工、リサイクルの目標を立てたが、「努力」目標になっている。脱中国依存も、やはり難しい。

エネルギー安全保障強靭化に向けて

自給率向上を打ち出し、洋上風力設備で温暖化対策も進めようとしても、現実にはインフレへの耐性の弱さ、中国製原料、設備への依存問題があり、進めることは難しい。そんななかで、欧州米国が取り組みを深化させているのが原子力発電だ。

23年に開催された気候変動枠組み条約第28回会合(COP28)では、50年までに原子力発電設備容量を3倍にする取り組みが発足し、いま日本を含め世界31カ国が参加している。

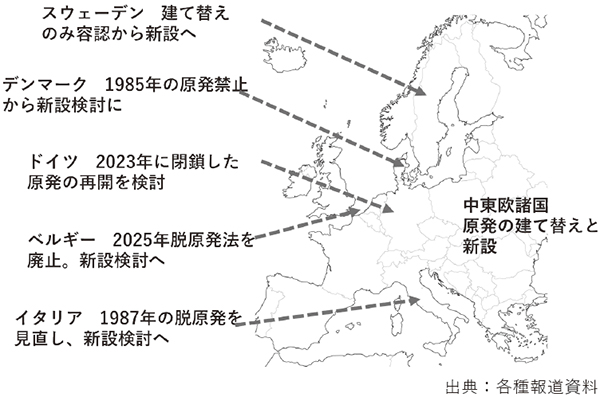

EUでは、脱原発政策の転換が相次いだ。1980年に2010年の脱原発を決めたスウェーデンは、その後の電気料金の検討の過程で脱原発政策を転換し、新設禁止、実質2040年の脱原発と していたが、新設を認め、脱原発も取り下げた。2025年脱原発を決めていたベルギーは脱原発法を廃案にし、新設に乗り出した。

1987年に脱原発を決めたイタリア、1985年に原発 禁止を打ち出したデンマークも新設を検討すると報じられている。フランス、英国、ポーランド、チェコなどは、新設に乗り出し、既に設備発注済みの国もでてきた。

米国でも、トランプ大統領が2050年までに原発設備3倍増を打ち出し、30年までに10基の新設の着工目標を打ち出している。コスト競争力を持ち、安定供給に寄与する安全保障上問題のない電源は限られている。そのうえで温暖化対策も考えるとなると、原子力以外の選択肢がないことに多くの国が気がついてきた。

しかし、問題がないわけではない。最大の問題は、中国とロシアに依存せず、それだけの数の原発を同時に建設できる体制があるかということだ。さらに、人材の問題も大きい。欧米で建設が中断している間に、技術の継承が失われ、技術者も減った。まず、人材の養成から始める必要があるかもしれない。

それでも、世界は問題を克服し、進めるしかない。私たちが持つ選択肢は限られていることを認識すべきだ。