成長型カーボンプライシング構想に基づく排出量取引制度の

具体的設計に関わる連合の当面の考え方

印刷用ページ

連合は、労働組合の全国組織として、「働くことを軸とする安心社会の実現」をめざし運動を進めている。「排出量取引制度」は、制度設計によっては、カーボンリンケージなど産業・雇用・生活者への影響が懸念される極めて重要な政策課題であるため、「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた連合の考え方」を基軸に、2024年10月、「成長志向型カーボンプライシング構想に基づく排出量取引制度の具体的制度設計に対する当面の考え方」を機関確認した。

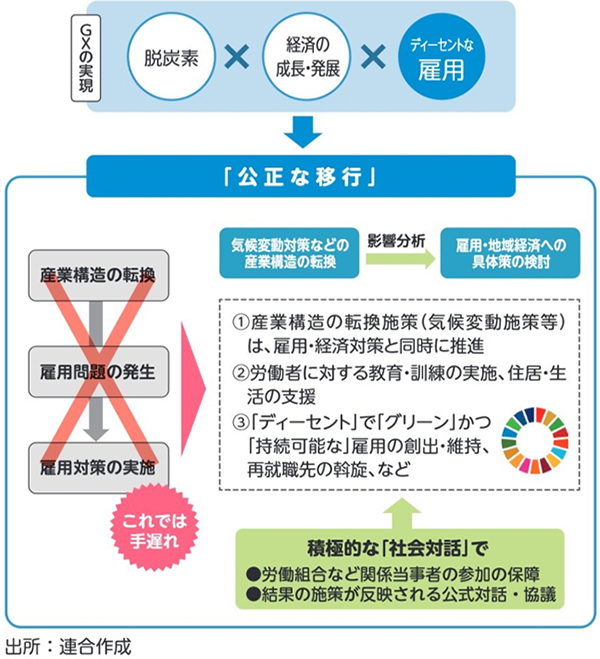

2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、国際動向に遅れることなく、スピード感を持ってあらゆる政策手段を総動員する必要があるが、連合は、その政策立案課程では、複数のシナリオやオプションのもと、予見可能性の向上と丁寧な国民的議論を通じた合意形成をはかりながら進めていく必要があると考える。特に、GX推進に関連する施策の検討・実施にあたっては、エネルギーの移行をはじめとする産業構造の転換に伴う経済・社会・雇用への負のインパクトを最小化するため、労働者を含む関係当事者との積極的な社会対話を行い、「公正な移行」を実現していく必要がある。同時に、地域レベルでも社会対話を実施し、とりわけ中小・零細企業の雇用に対しては、サプライチェーン任せするのではなく、国よる強力な目配りと中小企業に対する移行支援が不可欠である。(図1)

(図1)2050年カーポンニュートラル実現に向けた連合の考え方

- SDGsの理念に基づき、イノベーションの動向や経済・社会状況などの不確実性を踏まえ、複数のシナリオやオプションのもと、予見可能性の向上と丁寧な国民的譲論を通じた合意形成を図りながら進める。

- 関連する施策の検討・実施に当たっては、エネルギーの移行をはじめとする産業構造の転換に伴う経済・社会・雇用への負のインパクトを最小化するため、労鋤者を含む関係当事者との積極的な社会対話を行い、「公正な移行」を実現する。

その上で、「排出量取引制度」の議論は大きく次の3点を念頭に進める必要がある。

1点目は、「脱炭素移行コストの負担のあり方」である。産業だけでなく、雇用や賃金への負の影響を最小限に留めるためにも、脱炭素移行コストは、特定の産業だけでなく、便益を享受する国民全体で負担することを基本に議論を進めるべきである。

2点目は、「国民的合意形成のもとで、丁寧に議論をすすめる」ことである。排出量取引制度は、企業、自治体、働く者・生活者など広く国民全体に影響する施策であり、投資や支援の対象など具体化にあたっては、国が責任を持って前面にたって十分な説明と合意形成に努める必要がある。

3点目は、「先行導入している自治体制度」との整合性ある制度設計の必要性である。東京都と埼玉県で先行導入されている制度と二重の負担が課せられることのないよう当該自治体とも調整の上で進める必要がある。

さらに、具体的制度設計にあたっては、次の点を重視すべきと考える。

- ・

- 「制度対象者」は、公平性・実効性を高める観点から、代替技術の有無や国際競争力への影響、カーボンリーケージの可能性などを踏まえて検討し、当面は、中堅・中小企業を対象としないこと。

- ・

- 「目標の在り方」は、脱炭素化への移行(トランジション)期は、業種によって大きく異なるため、トランジションの時間軸や限界削減費用の違いを意識した目標とすることやこれまでの温室効果ガス削減の取り組みが十分に加味されること。さらに、スコープ3の排出削減に寄与する製品(省エネ家電、バイオマス素材、SAF、合成燃料など)を製造するための、スコープ1、2の排出量増加について配慮すること。

- ・

- 「目標達成に向けた規律」は、カーボンリーケージの可能性や国内の雇用への影響に十分配慮した規律とすることや、既に排出量取引制度を導入している地域でCBAMの動きがあることを踏まえ、国際競争力を担保できるよう、各国/地域での施策と整合的な制度設計とすること。

- ・

- 「取引の在り方」は、市場の活性化と制度対象者の取り組み促進の観点から、幅広いプレーヤーの参加が望ましいが、実需を伴わない(投機目的など)取引は制限すること。

特に、規律の在り方を考えるに当たっては、カーボンリーケージリスクへの対応が重要である。排出量取引制度小委員会では、排出枠の追加割り当ての閾値を収益に対する排出枠調達コストとする仕組みを検討しているが、今後のCBAMに対応するには、立場を同じくする関係国との連携を図る必要があり、各国・地域における施策と整合的な制度設計とする事が重要である。また、追加の割り当て量水準は、市場の流動性などを勘案し検討するとしているが、閾値を超えた部分の大きさによっては、追加のコスト負担を軽減するために、生産を海外に移す判断を後押しすることにもなりかねず、水準については、慎重な検討が必要である。あわせて、業種を特定する方法として貿易シェアを使用することは、国際競争力や炭素リーケージの影響を図る上で妥当と考えるが、貿易シェアの閾値については、結果として規制のゆるい国からの製品輸入が増え、国内競争力が相対的に低下することのないよう、実態をみた上で判断が必要である。

最後に、働く者・生活者の立場から、既存制度との整理とGX実現にかかる負担のあり方について言及する。既存制度との整理については、特に、有償オークション制度導入前に、既存のエネルギー関係諸税などとの整理・軽減を行うと共に、エネルギー高騰下では国の責任において過度な国民負担を抑制する仕組みの検討が必要である。

GX実現にかかる負担は、便益を享受する国民全体で負担することが肝要であり、企業間取引だけでなく、国民、消費者も応分に負担する必要がある。負担に対する理解醸成にむけては、国が率先して取り組むことが重要であり、様々な層に対する消費者教育の実施、カーボンニュートラルに対応した製品であることが消費者にわかりやすく伝わるような表示や仕組みの構築、省エネ商品や暖房効率の高い設備導入を促す補助金や税制優遇制度などを検討し、国民、企業、自治体などに充分な説明を行い、国民的な合意形成を図ることが必要不可欠である。