原発の再稼働で電気代の引き下げを

再エネ拡大は中国依存の高まりに

政策を問う!! 〜日本の未来のために〜

山本 隆三

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授

(「一般社団法人通信研究会 逓信「輝」かがやき ●2025年9月号」より転載)

山本隆三・ 常葉大学経営学部 名誉教授、 国際環境経済研究所所長に聞く

聞き手 一般社団法人 通信研究会 事務局長代理 福島 徳

日本のエネルギー政策を考える際、まず、欧米諸国に比べてもエネルギー自給率が低いという現実があります。

山本教授

エネルギー自給率というのは非常に難しい問題です。今、日本の自給率は15%程度ですが、石油、石炭、天然ガスといった化石燃料を使っている以上、資源のない日本は輸入に頼らざるを得ず、自給率が低くなるのは仕方がありません。そして今回、2022年に起きたロシアのウクライナ侵攻でヨーロッパが直面している問題からの教訓は「エネルギーは同盟国からしか買えない」ということです。つまりロシアとか中国というような強権国家と呼ばれる国に依存することは大変にリスクが高いということです。ですから、最悪でも同盟関係にある国から調達することが必要で、できれば自国で賄いたいということです。それと、これは食料とも同じなのですが、自給率が低い、つまり海外依存度が高いと為替の影響を大きく受けます。今、円安の影響で食料価格も電気代も高騰に拍車がかかっているわけです。自給率が低ければ低いほど、こうした為替変動のリスクを受けてしまいます。これは企業活動や国民生活にとっても文字通りリスクです。こうした観点からみても、食料同様にエネルギーも自給率を高めるということが求められるわけです。

日本としてはやはりエネルギー自給率を高める必要がありますね。ただ、原子力発電所の本格的な再稼働が見通せない中では、再生可能エネルギーの拡大しか、自給率を高める手立てはないと思われます。

山本教授

そこに落とし穴があります。これは日本だけでなく、欧米各国も直面している問題なのですが、エネルギー自給率を高めようとして再エネの導入を進めると、実は中国への依存度が高まってしまうのです。というのも、今や太陽光パネルは7割以上が中国製、風力発電設備も主要部品の6~8割が中国製なのです。中国はこうした状況を特に政治的に利用する国です。事実、アメリカの相互関税への対抗措置として、中国はレアアース(希土類)の輸出を規制しました。レアアースは今やハイテク産業を中心に広く利用されており、エネルギー関連でも風力発電の大型タービンや電気自動車(EV)の駆動モーターなどには不可欠です。ですから再エネの導入を進めた場合、いつ中国が日本に輸出規制などの措置を取ってこないとも限りません。再エネの導入でエネルギー自給率を上げても、むしろ中国依存度が増すというのでは本末転倒ともいえます。ですからエネルギー自給率を向上させるというのは大変難しい問題ですし、再エネを増やすということは、こうした観点からも簡単ではないのです。

もうひとつ、これはコストにも直結することとして、日本の地理的な特徴や気象条件からは太陽光や風力の導入にも限界があるのではないでしょうか。

山本教授

特に太陽光はそうですよね。日本では平地が少ないため、多くが傾斜地に発電設備が作られていますが、豪雨などの天災があった時に太陽光パネルが崩落するなど、各地で大きな問題になっています。そこはどうしても制限というか、限界があります。

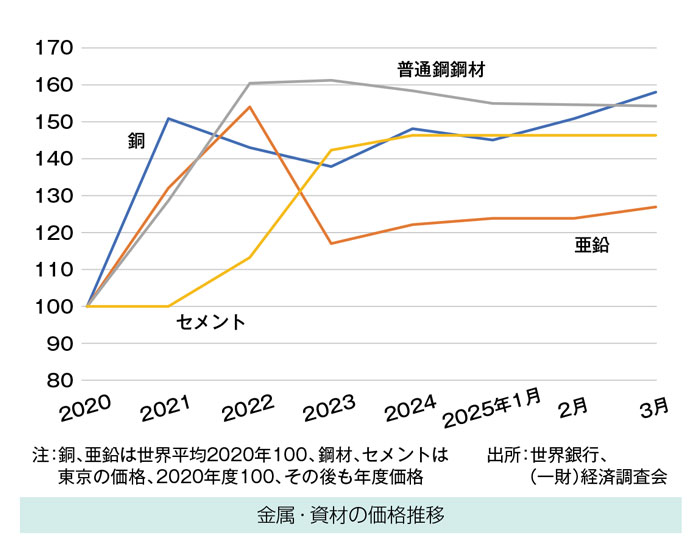

風力についても、地理的な制約もあって近年は陸地ではなく海に風車を設置する洋上風力発電が進められてきました。ですが日本の洋上の風況はヨーロッパの北海の3分の2から2分の1なのです。風況が半分であれば発電量は半分になりますから、同じ設備コストをかけたら発電コストは2倍になります。それでもヨーロッパなどで導入が進めば、時間の経過とともに設備コストや操業費用が低下すると見込んでいました。だから、後発となる日本でも洋上風力に商機があるとみられてきたのです。ですが、ロシアのウクライナ侵攻を契機としたエネルギー価格の上昇、世界的なインフレ、特に資材価格の上昇がそのシナリオを大きく狂わせました。ウクライナの問題が起こる1年前に洋上風力事業を落札して、当時は“独り勝ち”とも目された三菱商事ですが、インフレの影響で2024年4〜12月期にこの事業に関連して500億円以上の損失を計上せざるを得なくなりました。さらには事業をゼロベースで見直すことも表明せざるをえませんでした。

資材価格の高騰などのインフレの影響は洋上風力発電だけでなく、他の電源の発電設備にも共通するのではないでしょうか。

山本教授

もちろんその通りです。ですが、やはり洋上風力設備の影響が甚大なのです。というのも洋上風力は陸地ではなく海に発電設備を作るため、発電量当たりの鉄鋼、コンクリートなどの資材の使用量が多くなります。火力発電設備とはケタ違いの使用量ですし、他の再エネ設備との比較でも、資材価格の上昇の影響をより大きく受けるのです。このため、欧米でも多くの風力発電事業者が資材高騰による採算悪化で 相次いで事業を放棄し撤退してしまいました。

こうしたなかで、石破茂首相は、4月25日に開いた総合海洋政策本部で「洋上風力発電を最大限導入するため、排他的経済水域(EEZ)への展開に向けて制度整備を加速する」などと語りました。ですが前述の通り、これから導入される洋上風力はインフレの影響でそのコストは膨大です。そして、それらは電気代という形で国民に跳ね返ります。また、前述のように日本の洋上風力の発電コストは、ヨーロッパ(北海)の洋上風力に比べて割高です。なので、北海の洋上風力で発電した電気を利用して生産した製品に比べて、日本の洋上風力の電気を使った製品に競争力がないことは明白なのです。政府には洋上風力を取り巻く環境の変化を反映した戦略の練り直しこそが求められているのです。

前月号から続いて、再生可能エネルギーの拡大には様々な問題があることを指摘していただいています。それでも”脱炭素社会”を推進するなら、発電時に二酸化炭素(CO2)を排出せず、夜間も含めて安定して電力を供給できる原子力の利用は不可欠ではないでしょうか。

山本教授

東日本大震災にともなう福島第一原子力発電所事故から14年が経過しますが、国内で再稼働している原発は、今年4月時点で全36基のうち、8発電所14基にとどまっています。一番の問題は厳格な原子力規制です。ですが、国内の原発施設は福島原発事故の教訓も踏まえ、「異常の発生を防止する」「異常が発生した場合には早期に検知し、事故に至らないよう異常の拡大を防止する」「事故が発生した場合にも、拡大を防止して影響を低減する」という多重防護を講じています。原子力規制委員会の関係者とも意見交換していますが、同様の認識を示して再稼働に向けて安全性は基本的に問題がないとみています。原発は脱炭素という意味でも理にかなっていますし、原子力の比率を上げれば、その分、他の電源構成比率を低くすることができるので、何より電気代を安くすることができます。前月号でお話したドイツの選挙結果もそういう民意だったわけです。脱炭素という理想よりも、生活が苦しくなる中でなんとか電気代を安くしてほしいという現実が勝っているのです。

脱炭素という視点以外にも、人工知能(AI)の急速な進化に伴って急拡大するデータセンターの電力需要にどう対応するかという視点でも原子力は重要ですね。

山本教授

そうです。アメリカの実情をみても、グーグルやマイクロソフト、アマゾンといった巨大IT企業はデータセンターの設置を進めていますが、共通するのはデータセンターと原発への投資をセットにしている点です。今後ますます増大することが確実なデータセンターの電力需要を賄うために、原発を活用することで安価で安定した電源を確保しようというわけです。

翻って、国内ではソフトバンクが北海道苫小牧市にデータセンターを建設中で来年度の稼働を目指しています。その際に必要となる電力は北海道内の再エネで100%賄うとしています。ですが、その後の需要拡大や緊急時などには原発の利用も視野に入れているのではないかとみています。近くには北海道電力の泊原発があります。その泊原発(3号機)はもうすぐ審査が終わって、再稼働が見込まれています。このタイミングは偶然ではないとみています。

また、ソフトバンクはデータセンターの用地確保に向けて、原発隣接地もくまなく調べたといいます。そして宮川潤一社長は「候補地探しは苦戦している」というのですが、これはデータセンターの適地はすでに、だれかに買われてしまっていることを示唆します。ちなみにデータセンターの適地とは、まとまった敷地であることに加えて、高圧電力を確保しやすい立地で、津波や氾濫といった水害のリスクの低い場所といわれています。

最後に政府の第七次エネルギー基本計画についての評価をお聞かせください。

山本教授

計画では電力需要が増えるという想定になっているのですが、増える需要に対応するための発電設備を作れるのでしょうか。要するに発電設備を作るための制度的担保がないのです。再エネ導入のように制度を設けて誘導しないと、電力会社が自らリスクを負って投資できるのかといえば疑問があります。エネルギー基本計画という目標の達成には制度が必要なのです。再エネ以外に設備新設への支援制度がない中では設定された目標の実現は叶わないのではと思います。

もうひとつは、増える電力需要に対応して安定供給をはかるには送電線を作らなければなりませんが、そのコストは何兆円という規模になります。それは当然、電気代に跳ね返ります。では、そのときの電気代はどうするのかという視点が乏しいように感じます。要するに脱炭素の問題が一番上にきているので、そうした計画になってしまうのですが、それをやっていると日本経済が破綻しかねないのです。もっと現実を直視して、電気代を下げる政策をやってほしいと思います。石破首相は補助金などと言いますが、補助金はいつまでも続けられるものではありません。政府には抜本的に電気代を下げる施策を考えてもらいたいです。

そうなると、やはり原発の再稼働は避けて通れないですね、そこは政治家が腹をくくって国民に説明すべきなのではないでしょうか。

山本教授

そうです。しかも今は世論調査をしても過半数は原発再稼働に賛成なのです。実はドイツでも福島第一原発事故直後には5割を超えていた脱原発支持も今や2割程度なのです。やはり、電気代が下げられるのなら原発を稼働させてほしいと考える人が多数なのです。そして、それが現実的な選択なのです。ただし、政治家は「“原発推進”を掲げると選挙で票が減るのではないか」と懸念しているようです。なかにはハッキリと物を言う政治家の先生もいらっしゃいますが、そういう人はもともと選挙が強い方ですね。

【おもな著書】

『夢で語るな、日本のエネルギー』(共著、マネジメント社)、『脱原発は可能か』(エネルギーフォーラム新書)、『激論&直言日本のエネルギー』(共著、日経BP 社)、『メガソーラーが日本を救うの大嘘』(共著、宝島社)、『間違いだらけの電力問題』(Wedge 社)、 第45回エネルギーフォーラム賞普及啓発賞受賞)