戦略的かつしたたかな欧米のエネルギー政策

電気代引き下げには原子力が不可欠

政策を問う!! 〜日本の未来のために〜

山本 隆三

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授

(「一般社団法人通信研究会 逓信「輝」かがやき ●2025年8月号」より転載)

山本隆三・ 常葉大学経営学部 名誉教授、 国際環境経済研究所所長に聞く

聞き手 一般社団法人 通信研究会 事務局長代理 福島 徳

トランプ大統領就任以降、エネルギー政策にもかなりの転換がみられますが、影響をどうみていますか。

山本教授

やはりエネルギーは政策で動かせるものとそうでないものがあります。再生可能エネルギーは政府が補助金を出したり、高値で買い取るような仕組みにすれば発電量を増やすことができます。ですが化石燃料は、いくらトランプ大統領が「掘って、掘って、掘りまくれ」と言ったところで、掘りまくったら供給過多になって値崩れしてしまうので、石油会社や天然ガスの会社もそんなことはしません。それでなくとも今、国際的に原油価格は下がっています。アメリカのシェールオイルの生産コストは、平均バレル当たり60ドルから70ドル程度です。そうしたなかで、掘った結果、売り値が下がるのであれば、採掘しません。ですから、いくらトランプ大統領が号令をかけても、なかなかそうはなりません。

再エネについては、これまで連邦政府の所有地を太陽光発電設備などには優先的に貸与するなどの対応をしてきましたが、トランプ大統領はやめると言っています。洋上風力発電の新設を禁止したほか、2026会計年度(25年10月─26年9月)の連邦政府予算でも歳出削減を盛り込むなど、再エネには厳しい姿勢を見せています。ただ、それで再エネの導入が大きく減速するかといえば、そうはならないでしょう。 また、関税政策の関係で株価全体が下がったこともあって、トランプ大統領の返り咲きにもかかわらず、化石燃料関連会社の株価も軒並み下落しています。やはり政策でエネルギー市場に変更を加えることは資本主義のもとでは難しいということです。

再生可能エネルギー

自然環境から得られるエネルギー源のこと。具体的には太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど。 化石燃料のように枯渇する心配がなく、何度でも再生が可能とされる。発電時にほとんど二酸化炭素(CO2)を排出しないメリットの一方で、季節や天候などによって発電量が変動するため、大規模な電力需要を賄えないというデメリットがある。

エネルギーや関税政策の関連では、アメリカの自動車産業は春先から好調でした。

山本教授

調査会社マークラインズと全米自動車ディーラー協会によると3月の販売台数は前年同月比9.4%増となり、さらに四月は前年同月比10%増の146万台に達しました。アメリカ国内では日系企業も総じて好調で、昨年同期比でトヨタ自動車が10.2%増、ホンダ一8.1%増、マツダ21%増となりました。これは明らかに関税による値上がりを予想した需要の先食いといえました。

電気自動車(EV)の今後の展望はどうでしょうか。

山本教授

アメリカも今年になって頭打ちになっています。そもそもEVについては各国とも産業政策として推進していたわけです。ヨーロッパが一番熱心だったのは、ドイツ以外は内燃機関では日本などと勝負できないということで、フランスやイタリアはEVにシフトしたわけです。ところが気が付いたら中国製EVが大量に入ってきてしまった。ヨーロッパとしては「こんなはずではなかった」ということになってしまったのです。アメリカも警戒してバイデン政権時代に中国製EVの関税を100%にしたのです。それで中国はメキシコに工場を作ったりしたわけです。そうしたら、今度はトランプ大統領がメキシコからの輸出にも関税をかけると言ったわけです。

一方、ヨーロッパでは右派政党の躍進が続いています。これもエネルギー問題とも関係があるようですね。

山本教授

ご指摘のように最近、ヨーロッパの主要国でいわゆる右派政党が台頭しています。イタリアではすでに右派の連立政権が誕生していますし、オーストリア、ドイツ、イギリス、フランスなど主要国でも出てきています。右派政党の台頭はここ2、3年の傾向で、これはインフレのなせるわざじゃないかとみています。

というのもドイツでは2月に行われた連邦議会選挙で、「ドイツのための選択肢(AfD)」という右派政党が69議席増の152議席を獲得して、第二党に躍進しました。地域別でみると、AfDは相対的に所得が低い旧東ドイツ全域で第一党になっているのです。一方で旧西ドイツでは今回、全体でも第一党になったキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)という中道保守政党への投票が圧倒的に多いのです。

日本もそうなのですが、ヨーロッパでは電気代をはじめ物価の上昇に給料が追い付いていかないということで、インフレに苦しんでいるわけですね。ロシアがウクライナに侵攻したことでエネルギーコストが上がり、電気代が大幅に値上がりしました。イタリアでは電気代が一時、4倍にまで跳ね上がりました。これは特に低所得層の生活を直撃しました。そうした層を中心とした不満が右派政党の台頭につながっているといえるでしょう。翻ってアメリカをみても、トランプ大統領は低学歴層ほど支持率が高いと言われています。学歴と収入にはある種の相関関係がありますから、やはり、ドイツやイタリアで起きていること、アメリカの現象も根っこは同じと言えるでしょう。

ドイツですが、2023年4月に国内のすべての原発は稼働を停止しましたが、CDUは今回の選挙公約で「原子力エネルギーの選択肢」という項目を立てましたし、AfDも原発再稼働を掲げました。一方で脱原発を進めた社会民主党(SPD)が惨敗したことは示唆に富みます。

山本教授

CDUは選挙公約で「気候変動対策目標の達成やエネルギー安定供給の観点から、原子力エネルギーは重要な役割を果たすとして、第四、第五世代原発、小型モジュール炉、核融合炉に関する研究推進とともに、廃棄した原発を再稼働させることができるかどうか、早急に調査を行う」と盛り込みました。そうしたなかで選挙後就任したメルツ首相は、フランスと一緒に新型炉を開発して、それを導入して電気代を下げると言っています。やはり電気代の高騰にドイツ国民の不満が強いなか、それを下げるには原子力を活用するしかないという現実路線に向かっているということでしょう。

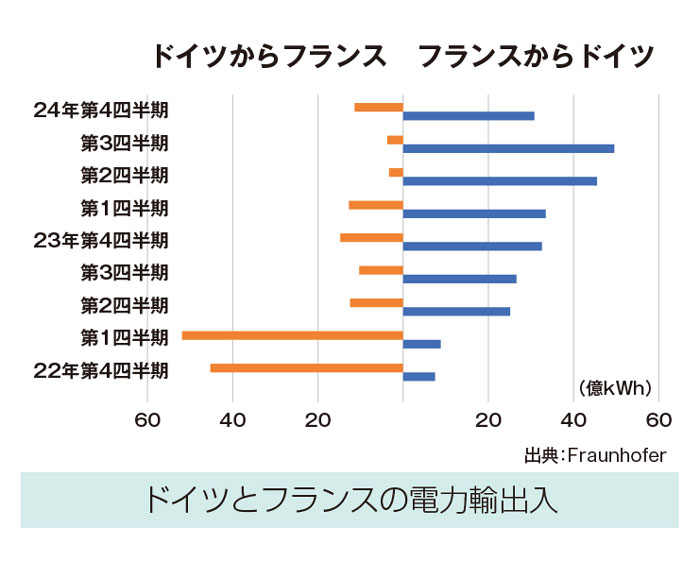

さらに言えば、ドイツは国内の原発の稼働を停止しましたが、発電電力量の約7割を原発が占めるフランスから大量に電力を輸入しています。これがドイツの脱原発の実態のようですね。

山本教授

ヨーロッパは陸続きなので、各国間で送電線もつながっており、他国と電力を容易に融通することができます。ここが日本との決定的な違いです。ドイツは2023年4月の脱原発以降、フランスからの電力輸入量が増えています。例えば、同年7月のドイツのフランスからの輸入量は18億4000万キロワット時に上りました。一方でフランスへの輸出量は6900万キロワット時で、輸入量のわずか4%しかありません。ドイツの再エネによる発電量は北部の風力によるものが多いのです。しかしドイツ国内では北から南への送電能力がありません。ですから北部の電力を隣国に輸出し、南部はフランスの原発からの電力を輸入しているのです。つまりメルセデスベンツ、BMWなどが本拠を置く南部の工業地帯はフランスからの原発の電力がなければ操業停止に追い込まれかねないわけで、見事なまでにフランスの原発に依存しているのです。

実際、欧州連合(EU)27カ国のうち、14カ国が原発推進に舵を切っています。これにイギリスを加えれば、ヨーロッパで完全に大多数が原発推進です。やはり脱炭素をしながら電気代を下げるというのは簡単ではないです。

再生可能エネルギーも脱炭素の実現に向けて導入が進められてきましたが、先生はかねて安定供給やコストの面から問題があると指摘されています。こうしたなか、ヨーロッパでは4月下旬にイベリア半島で大規模停電が発生しました。停電の原因は太陽光設備との指摘があります。

山本教授

現地の情報を総合すると、4月28日午前9時半ごろから、スペイン・マドリッドでは電力供給が不安定になり、周波数の乱れ、電圧の変動などが発生したようです。正午ごろには変動の幅が大きくなり、1.5秒間に15ボルトの電圧が変化する状況になったとされています。昼過ぎには太陽光発電設備が多い南西部で供給力に変動があり、発電能力の60%に相当する1500万キロワットの電源が脱落し、フランスとの連携線からの供給力も失われ、スペイン、ポルトガル両国で大規模停電が発生したといいます。23時間以内に全地域で復旧しましたが、停電が原因の死者も出たと報じられています。

そこで、いくつかのメディアが原因の可能性として指摘しているのは、太陽光発電設備です。日照と風況に恵まれたスペインでは、再エネの導入が進んでいて、発生直前には太陽光発電が約61%、風力設備が約12%の電力を供給していました。太陽光発電設備の一部が脱落した際、電力供給の主力が再エネ設備だったために 慣性力を保つことができず、大半の太陽光設備が脱落したのではとの見方が有力です。

慣性力とはなんでしょうか。

山本教授

慣性力とは、同じ系統内で電源が脱落した場合に、残りの電源が周波数を維持して、電力供給を続けようとする力です。これは発電機の中の磁石を回転して発電する火力、水力、原子力などの同期化力を持つ電源の特性です。しかし、太陽光、風力は非同期化電源と呼ばれて慣性力を持たないので、電源脱落時に周波数の低下を招いて連鎖的に停止し、停電を引き起こす可能性があるのです。実際に2016年にはオーストラリアの南オーストラリア州で嵐を契機に全州が停電する事態に陥りました。これも風力の送電線が一基切れたことで、その瞬間に全部の風力発電設備の周波数が落ちたことで、自ら遮断して、あっという間に電力供給が断たれたというものです。今回スペインで起きたと推測されることと理屈は同じで風力が太陽光に置き換わったということではないかという見方があります。

もちろん、今回の停電の原因は調査結果を待つ必要がありますし、再エネが増えれば即、停電が起きるというわけではありません。しかし、慣性力を持たない再エネ設備が増えれば、送電網の増強に加え、電源の脱落に対して備える必要があることは事実です。競争力を持つ安定的な電力供給を維持する中で、コストとリスクをどうバランスさせるか大きな課題といえます。

コストについては「再生可能エネルギーは安い」と主張する人もいます。

山本教授

再エネは、発電コスト自体は安いのですが、その再エネを導入するために必要な送電網の整備やバックアップ電源のコスト(統合費用)を加えると実は割高になるのです。経済産業省の試算でも、統合費用を考慮しない場合の1キロワット時の発電コストが最も安いのは太陽光で8.4円。これに対して原子力が12.5円、LNG(液化天然ガス)は19.3円です。だから再エネはコストが安いと主張するのでしょう。しかし、ここに統合費用を加味すると、太陽光は15.2~36.9円となり、原子力は16.9~18.9円、LNGは20.2~22.2円となります。トータルのコストでみれば再エネが安いというのは正しくありません。

ところで、ヨーロッパなどを中心に経済制裁としてロシア産の天然ガスや原油の禁輸をしていますが、その影響をどうみていますか。

山本教授

ロシアはヨーロッパ、アメリカ、日本が買わなくなった天然ガスや原油を中国やインドに売っています。中国とインドは市場価格よりも安く買っています。さらにすごいのはロシア産の原油を産油国のカタール、サウジアラビアが買っているのです。サウジはロシア産の原油を自国の製油所でディーゼルやガソリンにしてヨーロッパに売っているとみられています。インドも同様にしてロシア産の原油をムンバイの製油所でガソリンにしてヨーロッパに売っています。つまりヨーロッパはロシア産の原油を買っているのです。

天然ガスも同じで、パイプラインを通じたガスは輸入を禁止していますが、LNGは禁止していません。ですからロシア産の天然ガスはLNGでヨーロッパに大量に入っています。ですからヨーロッパは依然としてロシアの天然ガスに依存しています。これをEUは2027年にゼロにすると言い出しましたが、実はその時期にカタールとアメリカがヨーロッパ向けのLNGを増産すると言っています。トランプ大統領になって、LNG設備の新設禁止を解きましたから、カタール産とアメリカ産でロシア産のLNGを代替できると踏んで、最近EUはロシア産のLNG禁輸と言い出したわけです。

このようにエネルギー問題というのはきれいごとではなく、各国とも非常にしたたかで、ヨーロッパの対ロシア制裁なんていうのは自分の都合で平気で変えるのです。これが世界の現実です。

最後に水素・アンモニアの将来性についてはどうお考えでしょうか。

山本教授

水素の製造時に二酸化炭素(CO2)を排出しない製造方法は水を電気分解するしかなく、代替措置としては天然ガスや石炭から製造して、その際に発生するCO2を地下に貯留するCCSを利用する方法です。ただし、水の電気分解で水素を製造するにはかなりの電気代がかかります。今、水素1キログラムを製造するのに50キロワット時の電気が必要です。電気代にすると1000円近くかかるわけですが、今の水素ステーションの売り値が税込みで約1100円なのです。製造するのに電気代に加え、そこに設備の減価償却費や輸送費が加わるわけですから、とても価格競争力がありません。水素の価格を天然ガス並みにするには水素を1キロ製造するコストを概ね200~300円にしなければならないので、それは電気代だけ考えただけでもほぼ不可能なのです。

─ 先生は昨年秋、ヨーロッパを訪れて水素・アンモニア利用に関して関係機関などと意見交換をされてきました。反応はどうでしたか。

山本教授

昨年10月にヨーロッパで国際機関、EUの産業団体、経営者団体などと面談する一方、ブラッセルで開催された水素の会議に出席してヨーロッパの水素戦略の現状を調査しました。結論から言うと、もうヨーロッパでは”水素熱”が完全に冷めていました。意見交換を通して「欧州委員会が目指す2030年目標(水素生産2000万トン)は未達になる。目標は野心的を通り越したレベルだ」というのが、ほぼ共通した認識でした。国際エネルギー機関の水素担当者すら、その将来性に懐疑的だったのです。そのあたりは日本では全く報道されていませんが(笑)。

─ 一方、アメリカは水素製造に積極的とも聞きます。

山本教授

アメリカは水の電気分解ではなく、天然ガスから水素を取り出す方法です。アメリカは世界一の天然ガス生産国ですから天然ガス価格が安いため、水素の製造コストも安くなります。その水素を大量に運ぶために窒素と化学反応させてアンモニアにして日本、韓国に売るビジネスモデルを想定しているようです。1980年代の貿易摩擦が問題になったころ、アメリカ政府は水面下で日本に「石炭を買え」という圧力をかけたと聞きますが、いつの時代もアメリカはエネルギーには政治が絡んで戦略的に対応しているのです。

略歴

山本隆三(やまもと・りゅうぞう)

京都大学工学部卒、住友商事石炭部副部長、地球環境部長等を経て、2010年富士常葉大学(現常葉大学)経営学部教授。21年名誉教授。

財務省財務総合政策研究所、経済産業省「産業構造審議会環境部会」委員などを歴任。現在、経産省「二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業審査委員会」委員、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、技術委員・「二国間クレジット制度等を活用した低炭素技術普及促進事業審査委員会」委員長など。