ガソリン小売価格の決まり方―原油価格との連動性―

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(エネルギーレビュー vol.535 2025年8月号より転載:2025.07.20発刊)

規制緩和・完全自由化

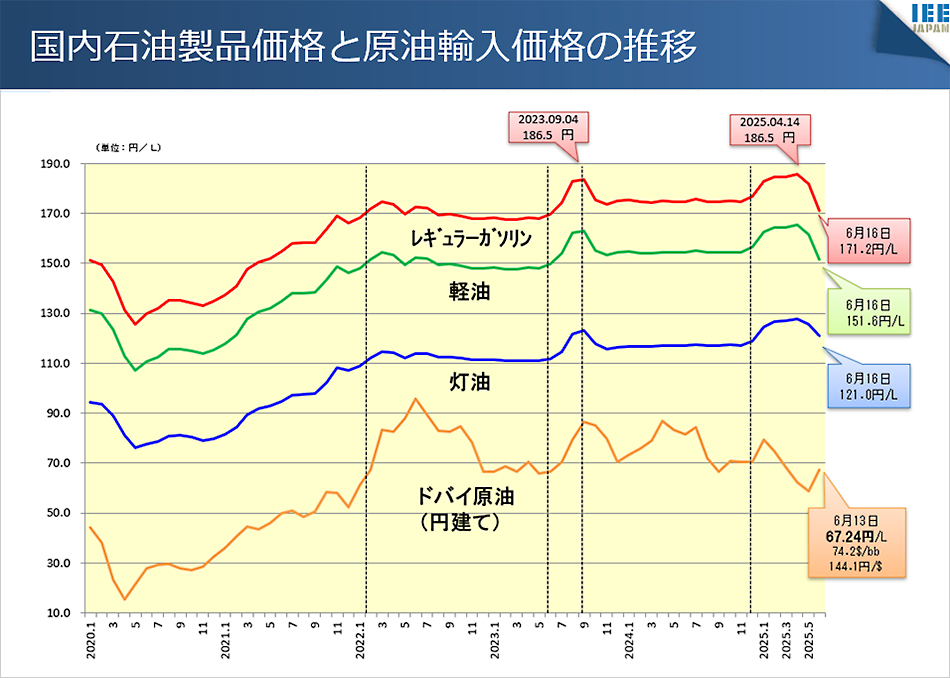

今回は、最近の高止まり傾向を受けて、各方面から関心の高いガソリン価格の決まり方について、前回の原油価格に続いて、その原油価格との連動性、現在の燃料補助金との関係等を中心に解説したい。

基本的に、石油産業は、90年代の規制緩和を通じて、民間備蓄義務と品質確保義務を除いて、需給や価格など規制は自由化されており、2001年末の石油業法廃止をもって、名実ともに完全自由化されている。したがって、元売会社や燃料商社、特約店、小売店(ガソリンスタンド・SS等)の値付けは自由であり、ガソリン小売販売価格の場合、資本傘下の直営SSを除いて、SSの経営者の経営判断の問題である。元売等がSSの小売価格を決めるのは、再販価格維持で独禁法違反行為となる。その意味で、ガソリン卸価格がほぼ同一水準であるものの、自社の適正マージン・経営規模、在庫状況、近隣SSとの競争状況等に違いがあるから、SSによって差が出ることは当然である。幹線沿いの量販大型SSでは安くなり、山間部の中小零細SSでは高くなる。都道府県別に、平均ガソリン小売価格について、差が出ても不思議ではない。

確かに、石油製品は、代替エネルギー・代替燃料がない場合が多く、特に、ガソリンの場合、地方では、日常の通勤・通学・通院・買い物等の移動手段として、生活必需品で必要不可欠になっている。したがって、ガソリン価格は「公共料金」的な性格を有しており、格差が出るのはおかしいとの議論も理解しうる。

ただ、話は戻るが、90年代、規制緩和・自由化を声高に主張したのは、地方を含めて、大多数のマスコミ・世論であり、その結果として、当時ガソリン価格は大幅に低下したものの、SSの経営は大きく悪化、96年以降はSSの廃業・閉鎖が相次ぎ、現在半減、地方では「SS過疎地」あるいは「給油難民」が社会問題化してしまった。

原油価格へのコストマークアップ

さて、そうしたガソリンスタンドに製品を卸している石油元売会社について見れば、燃料需要減少に伴う2010年代前半の製油所廃止を含む過剰精製設備廃棄と2017年のエネオス・出光シェルの成立に象徴される大規模な業界再編によって、「業者間転売玉」と呼ばれる系列外取引に流入する石油製品は激減し、卸売市場は安定、原油輸入価格に連動した価格形成への移行に成功した。その意味で、2017年7月以降は、ガソリンも、一次産品(農産物・鉱物等)のように、市況「競りの世界」に左右されていた価格形成から、工業製品(自動車、精密機械等)並みに、最大コストを占める原油輸入価格の「コストマークアップ」に成功したといえる。

コストマークマップの成功は、十分な内部留保を欠くため、上流事業を含めた海外展開や事業の多角化が出来なかった石油元売業界が、雇用や地域経済の影響といった大きな犠牲を経て、脱炭素化を目前にして、石油需要激減に備えた新規の事業展開や技術開発を行うために、ギリギリで間に合ったものと思われる。また、こうした背景には、台風・豪雪等の極端な気象現象や大規模地震の多発といった災害時・緊急時における安定供給の重要性の流通業界による再認識に伴う「元売回帰」の潮流があったことも、確かであろう。

~政府はガソリン価格抑制のため複数の補助金導入~

補助金の導入

ところが、22年2月以降は、政府の物価対策として、「燃料油価格激変緩和補助金」が実施され、毎週のコスト変動分を石油元売会社に支給し、卸価格を引き下げることで、小売価格の抑制・安定、物価安定を図る補助制度が行われている。すなわち、原油価格変動を中心とするコスト変動分を補助金でカバーし、原油価格の卸価格への影響(連動性)を切断し、卸価格と小売価格の安定を図ろうとするものである。小売価格の引き下げは、補助金の目的ではない(本年5月22日~6月25日を除く)。

したがって、スタンドによってマージン幅が違うのは当然だが、同一スタンドで補助金実施中に時期によってマージン幅に差が出ることは政策上望ましいことではない。ただ、現状は、石油元売のみならず、ガソリンスタンド(石油流通側)も補助金政策に協力的で、マージンも小売価格もがほぼ一定水準、政府の目標価格前後で推移していることは間違いない。

ガソリン小売価格の価格形成

現在、主要な石油元売会社は、毎週水曜日午前中に、翌日木曜日から翌週水曜日までのスタンド向け出荷分の卸価格(建値)の変動幅を算出、補助金分を建値から控除して、補助金込みの実質卸価格(請求額)の変動分を、「特約店」(元売と直接販売契約のある店)に通知している。前週からの変動幅については、翌日の業界紙には報道されているし、スタンド関係者のWEBサイトで公表・情報交換されているものの、絶対額(実額)については、輸送費・取引条件等で特約店によって微妙に異なると思われるが、取引上の秘密なのか、公表されてない。確かに、リーディングカンパニーが卸価格を公表することは、価格追随・暗黙の価格合意を招くおそれがあり、競争政策上望ましいことではない。

その卸価格(建値)の変動幅については、元売の原価計算上、前週の円建て原油価格(発表水曜日の前週火曜日から当週月曜日までの平均)と前々週価格との変動幅を基本にしていると言われている。ドル建て原油価格は、サウジ国営石油会社(アラムコ)がアジア向け販売価格の算出に採用する、ドバイ原油とオマーン原油の平均値、為替レートは毎日の三菱UFJ銀行の公示レートを採用しているようだ。さらに、元売会社は、毎月第1週の改定時には、前月のアラムコ月決めアラブライト原油販売価格の調整金を卸価格に反映させている模様だ。毎月、アラムコが販売政策等を反映させる割増金・割引金の価格転嫁である。通常は、リッター当たり数十銭の増減に止まるが、例えば、25年3月分は2.3円の割り増しで、4月半ばは小売価格も大きく上昇した。その他にも、月によっては、輸送費・人件費等のコストアップ分が、卸価格に上乗せになることもあるようだ。ただ、資源エネルギー庁が補助金の計算に使用する原油は、日経新聞が毎日掲載する東京市場のドバイ原油価格であり、前記の石油元売会社の原価計算の原油価格とは異なる。さらに、アラムコの調整金も補助金計算上のコスト変動には含まれていない。そのため、これら二つのズレは、補助金込みの実質卸売価格と小売価格の転嫁遅れ(タイムラグ)と相まって、補助金効果に大きな影響を与えることがある。

今後のガソリン価格

イランをめぐる中東情勢緊迫に伴う原油価格上昇をうけて、政府は、本年6月26日以降、現在の定額補助金(ガソリン10円)に加え、「予防的な燃料価格激変緩和措置」を追加、5月22日以前のように毎週のコスト変動を反映した補助金を復活した(ガソリン・軽油の場合、灯油・重油の補助金はガソリンの半額)。本年7月、8月中は、双方を併用して、ガソリン全国平均価格175円での安定を目標とするが、その後は明らかではない。現時点で明らかなのは、定額補助金は、旧暫定税率(暫定部分:ガソリン25.1円、軽油17.1円)廃止の実施までは継続される。また、補助金終了以降はもちろんのこと、定額補助金だけへの復帰時も、ガソリン小売価格は原油価格・為替相場次第で連動することになろう。

*本文は、エネルギーレビュー2025年8月号掲載文をカラー化して転載したものである