エネルギーリテラシーの醸成と原子力受容

―震災から14年、日本の課題を考える―

秋津 裕

エネルギーリテラシー研究所(RIEL リエル)代表

はじめに

日本の電力供給は依然として化石燃料への依存が大きく、2023年度の電源構成は火力発電約66%、再生可能エネルギー約26%、原子力約8%であった。2024年には再エネ比率が26.7%に上昇したものの、出力が天候や季節に左右される太陽光・風力の拡大は、調整力を担う天然ガス火力への依存度を高めやすい構造を内包している。この結果、再エネ導入の拡大が温室効果ガス削減効果を相殺する逆説的状況が生じ得る。

政府は2030年に再エネ比率36–38%、2040年に40–50%を目標とし、2050年カーボンニュートラルの達成を掲げている。しかし、発電調整力の確保と化石燃料依存の低減の両立策は十分とは言い難い。加えて、半導体工場やデータセンターの新設、社会全体のDX化、単身世帯数の増加傾向などにより、電力需要の増加傾向にあり、経済効率性の高い安定的な供給の確保は急務である。

しかし2025年夏の参院選では、主要政党は経済・物価対策を最重要課題に掲げながら、その基盤となるエネルギー政策に正面から取り組む姿勢は乏しかった。NHKの候補者アンケート1)によれば、原子力発電の依存度を「高めるべき」としたのが、自民34%、維新29%、国民59%であったが、「最も取り組みたい分野」で「エネルギー・環境」を選択したのは、自民・維新0%、国民2%にとどまった。

持続的発展には安定的な電力供給が不可欠であり、エネルギー自給率の低い我が国にとって、国産の原子力技術と人材を維持することは戦略的要諦である。東日本大震災の教訓を踏まえれば、国民理解や立地合意は容易ではない。しかし、放射線リスクについて科学的に理解し必要な対策を講じつつ、将来世代に継承する覚悟こそが、日本が先進国として国際社会の信頼を得て持続的発展を遂げるために必要なエネルギーリテラシーと考える。

エネルギーリテラシーとは?

リテラシーは単なる知識ではない。佐藤(2003)2)はこれを「書字文化による共通教養」であり、教育によって育まれる社会的自立の基礎となる公共的教養と再定義した。

これをエネルギーリテラシー3)で表わすと、「エネルギーに関する課題を社会の中で議論するために必要な情報や知識を選択・判断する能力を持ち、その課題が社会や経済発展の文脈で成立していることを理解し、関心や批判的思考、目的意識をもって、発信・決断・行動に結びつける社会構成員の基礎能力」と言える。具体的には、「エネルギーの生産から輸送、貯蔵、変換、分配、廃棄までの全工程を理解し、エネルギー選択が経済効率、安全保障、環境に与える影響を認識する。そして、持続可能な社会の実現に向けて自らの貢献の必要性と有効性を理解し、知識・技能・情報理解力を高め、関係者と協力して課題解決に取り組み、省エネルギー行動を継続する人」を指す。

科学技術の進歩が予測不能な脅威をもたらす中で、最適解を選び進路を定める責務は為政者にあるが、判断の遅れは国の存続に直結する。エネルギー問題は政治的側面が強く、科学的正論だけでは解決困難だが、スウェーデンのように原子力政策転換を可能にするのは、「自ら思考する国民の力」である4)。

エネルギーリテラシー構造モデル

エネルギーリテラシーを「知識」「関心・態度」「行動」の3領域で評価する枠組み5)が提案されて久しく、国際比較がおこなわれてきた。既往研究が示す通り、知識と行動の間にはほとんど相関がなく、知識を増やしてもエネルギーリテラシー向上には直結しない。

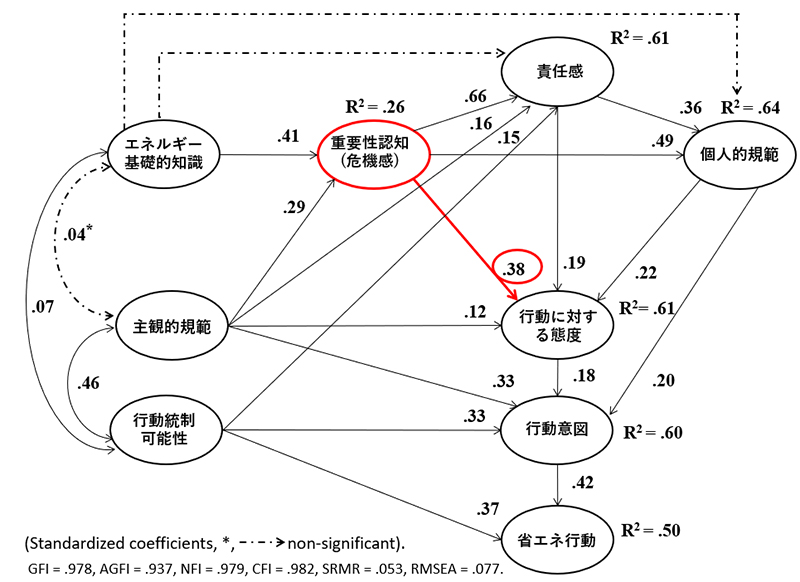

そこで著者らは、計画的行動理論と価値信念規範理論をもちいて、中学生を対象に9つの構成要素からなるエネルギーリテラシー構造モデルを構築し分析した(図1)6)。中学生を対象としたのは、教科書にエネルギー関連単元が含まれ、義務教育で学べる最後の段階であるためである。

その結果、「エネルギー基礎的知識」(左上)が省エネ行動の態度形成(行動に対する態度)につながるには、将来の悪影響を認識する「重要性認知(危機感)」(赤丸)が鍵となることが分かった。知識から危機感形成には、科学リテラシー、環境リテラシー、批判的思考力が寄与しており、学習者が自らエネルギー選択を考え、省エネ行動の意義を見出し継続できる学習環境が重要となる。また、「重要性認知(危機感)」から「行動に対する態度」形成には、家庭でのエネルギーや環境問題に関する会話が影響していた。学年間比較では、知識は学年が上がるほど高くなる一方、価値観や態度は学年差がないか、むしろ低下傾向を示し、このことは高校生との比較でも確認された。つまり中等教育の初期は、エネルギーの課題に取り組む重要な時期であることが見えてきた。

Learning by Teaching(学習者が他者に教えることで,自らの理解を深める学習法)

NUMO(原子力発電環境整備機構)はこれまで5回、次世代層を対象に「私たちの未来のための提言コンテスト」を開催し、著者も審査員として参加した。高レベル放射性廃棄物の最終処分を次世代層に自分ごととして考えてもらい、社会全体の関心を喚起し、理解促進へつなげることがねらいである。参加者は課題を自分ごととして捉え、調査・理解・整理の過程を経て意見を形成し、他者に伝える準備をしていた。これはまさにLearning by Teachingの実践である。

提言の多くは教育の重要性を訴え、特に義務教育での継続的学習を重視しており、小学生から発達段階に応じて学ぶ必要性を指摘するものもあった。「まず知ること」、そして「一度きりで終わらせず繰り返し課題に触れること」を通じて意見が育まれ、リテラシーが醸成される過程が示されていた。既往研究でも、思春期に形成される価値観や教育経験が、その後の環境態度・行動に長期的な影響を及ぼすことを報告しており7)、8)、この年代は家庭への波及効果も期待できる。ただし、エネルギーリテラシーを単なる知識の取得にとどめていては、持続的な行動変容には結びつかない。台湾やベトナムの高校生を対象とした研究でも、価値観や態度の変容を媒介とした間接的な行動誘導が鍵であるとし9)、10)、対話型やプロジェクト型などの教育介入の方法論的相違も成果に大きく影響する11)。

したがって学校教育では、知識の習得にとどまらず、持続可能な社会の実現に向けた判断力と行動力を育む、中等教育の初期段階からおこなうエネルギー教育の充実が急務である。科学的根拠に基づく教材開発に加え、我が国のエネルギー選択の課題や多様な電源のメリット・デメリットを、歴史的経緯と因果関係の中で理解させることが重要であろう。さらに、実際にエネルギー関連施設を見学したり事業者の実務の話を聴いたりして、実社会と結びつける教育の充実が求められる。

むすび

2019年8月、私は加藤和明KEK名誉教授が主宰する「愛夢の会」の一員として、旧理化学研究所37号館を訪れ、日本原子物理学の先駆者・仁科芳雄博士の足跡に触れた12)、13)。仁科は1937年に世界で2番目の小型サイクロトロンを完成させ、戦時中の1943年には世界最大の装置を建設し、放射性同位体を用いた最先端の研究を進めた。そして、速い中性子を用いてウラン235の対称核分裂とウラン237生成を発見し、93番元素生成の可能性を世界で初めて示した。この業績は、1940年に米国でフェルミによって紹介され喝采を浴びた。1942年には、仁科研究室の計算をうけて、東条首相の命令で原爆研究が始まったが、仁科は「核を爆弾よりもエネルギー源として利用すべきだ」と繰り返し語った。広島への投下後には、仁科は政府命で現地調査に赴き、病院のレントゲンフィルムのガンマ線による感光を調べ、確かに原爆であると判断、報告している。

こうした歴史を振り返ると、原子力には科学の力と同時に危うさもあることを痛感する。

一方、長崎で自らも被爆し(爆弾をうけるひばく)重症を負いながら人々の救護に当たった永井隆博士(長崎医科大学、現 長崎大学医学部)の救護報告書結辞には次のように綴られている14)。

すべては終わった。祖国は敗れた。―略― 唯願う処はかかる悲劇を再び人類が演じたくない。原子爆弾の原理を利用し、これを動力源として、文化に貢献できる如く更に一層の研究を進めたい。転禍為福。世界の文明形態は原子エネルギーの利用により一変するにきまっている。そうして新しい幸福な世界が作られるならば、多数犠牲者の霊も亦慰められるであろう。

博士が、災禍に遭ってなお原子力の平和利用を願ったように、悲劇から学び未来へ繋げる姿勢もまた私たちの責務であると思うのである。

東日本大震災から14年が経ち、ようやく日本でも原子力をベースロード電源として必要性を語れる状況になった。とはいえ、根強い反対意見があることも事実だ。ここで求められるのは、国民一人ひとりがこの国の未来をどの様な姿にしたいかを、エネルギー選択を通じて考えることができるリテラシーの育成である。エネルギーリテラシーを備えた国民の理解と議論が深まれば、原子力も含めた合理的な電源構成が受容される可能性が高まる。エネルギーリテラシーの向上こそが、科学と社会の橋渡しとなり、日本が国際社会に信頼されつつ発展する力になると信じている。

脚注

- 1)

- NHK参院2025候補者アンケート. Accessed on Aug. 12.

https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/2025/survey/touhabetsu.html - 2)

- 佐藤学 (2003). リテラシーの概念とその再定義(<特集> 公教育とリテラシー). 教育学研究, 70(3), 292-301.

- 3)

- Akitsu, Y. & Ishihara, K. N. (2019). Energy Literacy Assessment: A Comparative Study of Lower Secondary School Students in Thailand and Japan. International Journal of Educational Methodology. Accepted for Volume 5, Issue 2.

- 4)

- 山崎正俊 (2024). 「徹底分析 スウェーデンの原子力政策と人材育成(下)」. エネルギービュー, 44(9), 38-42.

- 5)

- DeWaters, J. & Powers, S. (2013). Establishing measurement criteria for an energy literacy questionnaire. The Journal of Environmental Education, 44(1), 38-55.

- 6)

- Akitsu, Y. & Ishihara, K. N. (2018). An Integrated Model Approach: Exploring the Energy Literacy and Values of Lower Secondary Students in Japan. International Journal of Educational Methodology, 4 (3), 161-186. doi: 10.12973/ijem.4.3.161.

- 7)

- Otto, S., Evans, G. W., Moon, M. J., & Kaiser, F. G. (2019). The development of children’s environmental attitude and behavior. Global Environmental Change, 58, 101947.

- 8)

- Krettenauer, T. (2017). Pro‐environmental behavior and adolescent moral development. Journal of Research on Adolescence, 27(3), 581-593.

- 9)

- Lee, L. S., Lee, Y. F., Altschuld, J. W., & Pan, Y. J. (2015). Energy literacy: Evaluating knowledge, affect, and behavior of students in Taiwan. Energy Policy, 76, 98-106.

- 10)

- Lee, Y. F., Nguyen, H. B. N., & Sung, H. T. (2022). Energy literacy of high school students in Vietnam and determinants of their energy-saving behavior. Environmental Education Research, 28(6), 907-924.

- 11)

- DeWaters, J. E. & Powers, S. E. (2011, October). Improving energy literacy among middle school youth with project-based learning pedagogies. In 2011 Frontiers in Education Conference (FIE) (pp. T1D-1). IEEE.

- 12)

- 加藤和明 (2019). 稀代なるヒトタラシ 仁科芳雄. 原子力産業新聞, Accessed on Aug. 18.

https://www.jaif.or.jp/journal/culture/nishina/760.html - 13)

- 理化学研究所 (2006). 中根良平元理研副理事長に聞く-歴史秘話サイクロトロンと原爆研究, Accessed on Aug. 18,

https://www.riken.jp/pr/historia/nakane_ryohei/index.html - 14)

- 原子爆弾救護報告(1945). 昭和20年8月~10月の救護活動についての学長あての報告書, 物理的療法科助教授第11救護隊長 永井隆. 長崎大学原爆後障害医療研究所 資料収集保存・解析部. Accessed on Aug. 18,

https://www.genken.nagasaki-u.ac.jp/abcenter/nagai/index.html