データセンターや半導体を軸にした産業振興が疲弊した地域を救う!!

原発ゴミの処理と地域振興に関する研究会(第117回)

山本 隆三

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授

(東方通信社・月刊「コロンブス」2025年7月号より転載:2025年7月3日)

AIの時代に突入し、世界的に電力需要が高まるなか、データセンターや半導体工場のニーズも急速に高まっている。そこで、常葉大学名誉教授の山本隆三氏に電力に関する国内外の情勢と高レベル放射性廃棄物の最終処分問題について聞いてみた。

世界中の国々が脱原発から原発推進に

古川猛・本誌編集長

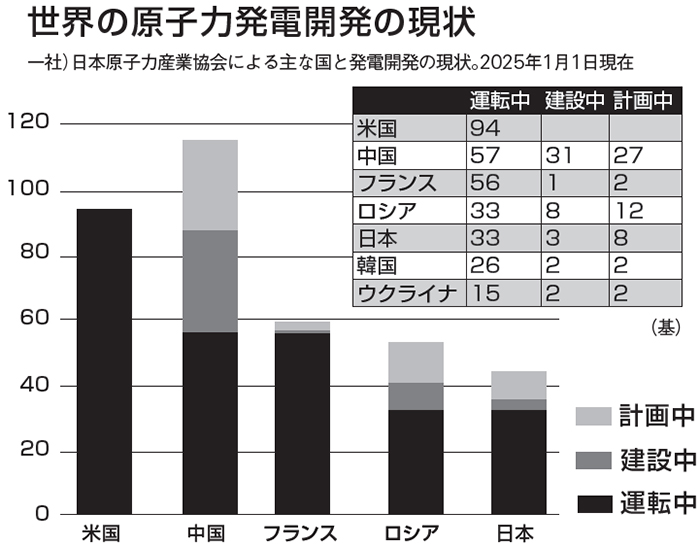

2011年の福島第一原子力発電所事故を機に一時はすべてが停止していた国内の原子力発電所ですが、今では電力需要の高まりにあわせ、14基が再稼働しているほか、設置変更許可済みが3基、設置変更許可審査中が9基という状況になっています。原発の新設や再稼働といった傾向は海外においてはより顕著になっているかと思うのですが、いかがでしょうか。

山本隆三・常葉大学名誉教授、NPO法人国際環境経済研究所副理事長兼所長

欧州では、すでにポーランドが6基の新設をきめ、3基を米ウエスティングハウス社に発注したと発表しています。スウェーデンは新設を禁止していましたが、法を変え新設に乗り出しました。

このように多くの欧州の国が大胆な方針転換に乗り出しています。もともと欧州はロシアに石袖輸入量の25% 、天然ガスや石炭の輸入の半分近くを依存していましたが、ロシアのウクライナ進攻を機に脱ロシアをすすめ、欧州委貝会でも2027年にエネルギーのロシア依存からの完全脱却を宜言しました。そうした流れのなかで、各国とも石炭や天然ガスの供給ルートを必死になって求めるとともに、エネルギーの自給率を向上させるための取り組みを推進しました。その一現として、洋上風力発電をはじめとした再生可能エネルギーも視野に入れたのですが、いざ取り組もうとした矢先、ウクライナ進攻の余波のインフレで設備価格が4割ほど高騰し、多くの事業者が撤退を余儀なくされてしまったのです。こうした状況に直面し、欧州諸国は「安価で安定した電力を供給しつづけるには、原発を推進するほかない」という結論にいたったわけです。

編集長

そのほか、具体的にはどのような動きがありましたか。

山本

ドイツでは2023年に緑の党を含む連立政権が脱原発を実現し、南部では電力輸入をフランスの原発に依存する状況になっていましたが、今年2月の政権交代にともない、原発椎進に舵を切りました。また、1987年に脱原発を宜言していたイタリアにしても、昨年9月に原発の新設を表明していますし、ベルギーも今年5月に脱原発法を廃案にし、新設をすすめはじめています。

こうした勢いは泄界中に波及しており、2023年末の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)では「原子力3倍宜言」(2050年までに2020年比で世界全体の原子力発電容量を3倍にする宜言)が発表され、すでに31カ国が賛同するにいたっているほか、2025年にはAmazonやGoogleを含む14社が賛同声明を発表しています。

データセンターが地域振興の切り札になる

編集長

なぜここまで原発の需要が拡大しているのでしょうか。

山本

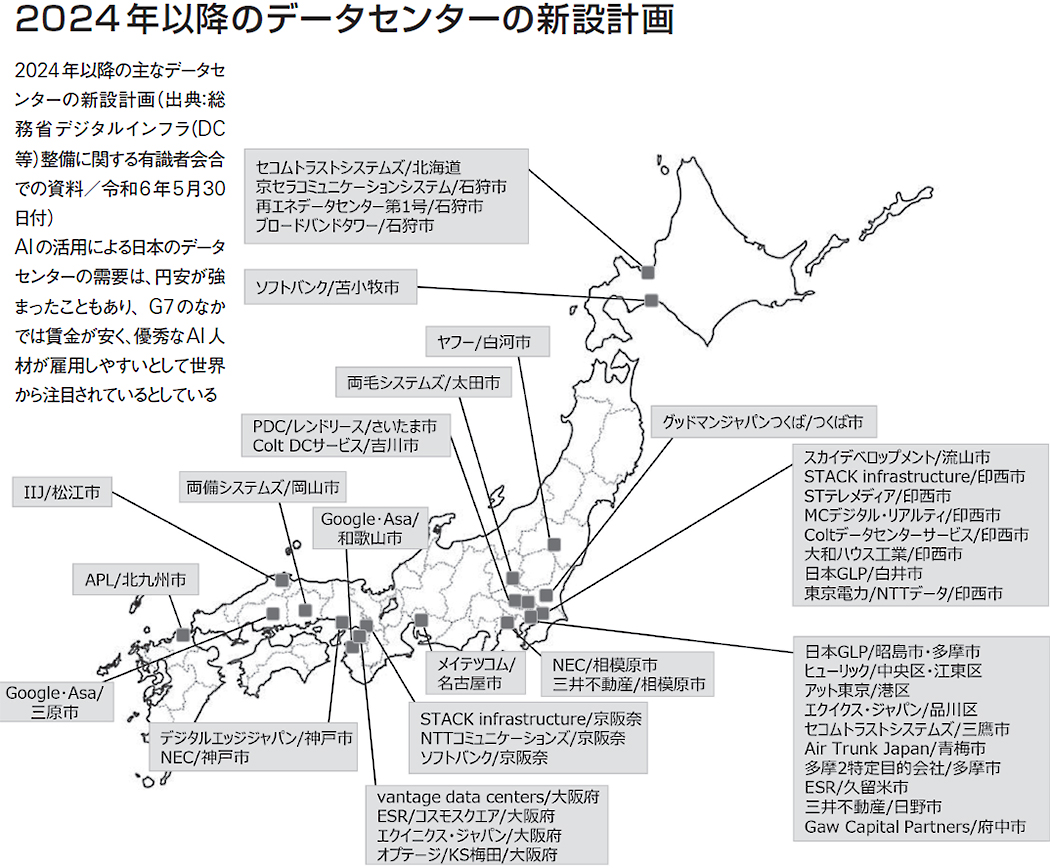

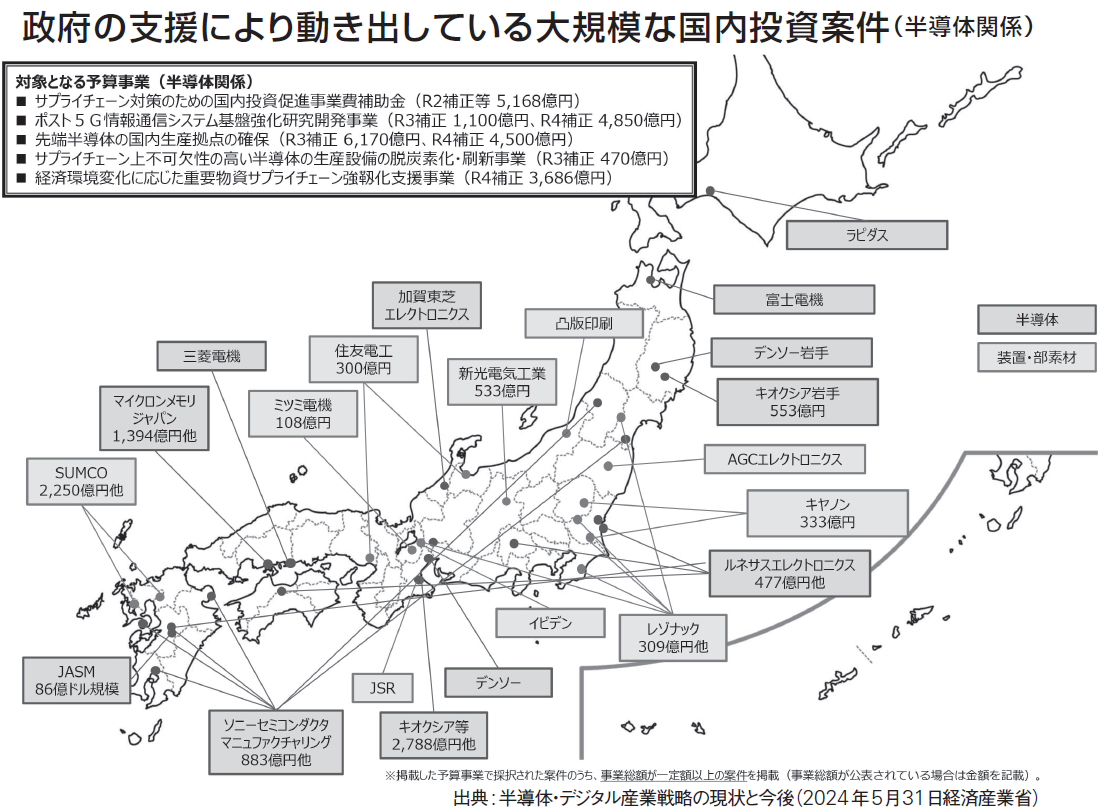

脱炭素が世界的に重視されるようになったのはもちろん、AIの普及を背景に、データセンターや半導体工場などが大量の電力を必要とし、安定した露力に対するニーズが急激に拡大していることがあげられます。

編集長

世界半導体市場統計(WSTS)によると、半導体関述の市場は泄界で2000億ドル(2000年)から6000億ドル(2024年)を超えるまでになり、2030年までに1兆ドルに達するとされていますね。

山本

すさまじい伸びですよね。アメリカではニューヨーク州やバージニア州など、膨大な情報処理が必要な地域の近くにデータセンターがあり、必要な半導体工場も建設されるという動きが加速しています。ただ、データセンターは情報処理を必要とする場に加え、電気料金が安価な地方にも建設されはじめています。たとえばシェール革命まで全米で唯一、人ロ減に陥っていたノースダコタ州にデータセンターが増えはじめています。

EV(電気自動車)の制御のように瞬時のスピードが重視される情報処理については、近接地にデータセンターを設置する必要がありますが、そこまで急ぐものでもなければ土地代や電気代が安価な地方に設けるほうがメリットがあるからです。

ちなみに、AmazonやGoogle、Microsoftはデータセンターだけでなく、電力会社と協力しながらデータセンターの隣接地の原発から電力供給を受ける計画をすすめています。このようにデータセンターができれば、必要とされる半導体工場や発電設備が建設される可能性もあり、地域振興という視点からも注目すべき動きになっています。

COP28で原発3倍増を宣言した。主要な原因はAIデータセンターや半導体製造などの電源需要が多くなり、供給ニーズが高まってきたからだ。世界の原子力発電プラントは増加傾向に。現在、33カ国・地域で436基が運転中で、そのうち40年以上運転しているプラントは計21カ国・145基

編集長

その傾向は日本においても同様なのでしょうか。

山本

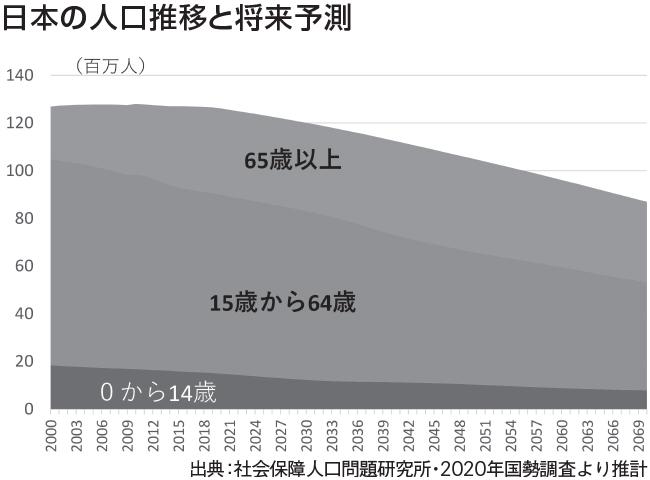

日本の人口は現状、ピーク時から3%程度しか減っていませんが、これからとんでもない勢いで減少していきます。2100年には5100万人程度になるという予測もあるほどで、そうなってしまうと現在のインフラを支えることは不可能です。そういったなかで唯一、生産性の高い産業振興が期待できるのはデータセンターを軸にしたプロジェクトだと思います。

なお、データセンターの建設適地がどういったところかというと、平坦で津波被害のリスクが少ないところ、なおかつ電力の安定供給が可能で電気代が安価なところになります。とくに海底ケープルの上陸地である千葉や和歌山、石狩、北九州などに期待が寄せられており、中でも冬季には冷却コストがあまりかからない東北、北陸、北悔道などは有望かもしれません。

日本の原子力発電所の現状

日本では6月6日「GX(グリーントラストフォーメーション)脱炭素電源法」が全面施行され、最長60年超運転可能になった。たとえば半導体工場ラピダス(北海道千歳市)は泊原発の稼働 30年超の2基を含め3基が再稼働すれば安価な電力が得られるはずだ。また、TSMCの半導体工場が進出した熊本県(菊陽町)では、近隣の玄海原発で30年、27年たった2基が再稼働している。鹿児島県川内原発では40年、39年が経過している2基が稼慟中だ。なお、現在運転中は8発電所の12基停止中10発電所の21基のうち新規制基準に適しているのは2基、建設中が3基となっている。

編集長

地域振興の切り札になりそうな話ですね。

山本

今や社会課題となっている日本の人口減ですが、その原因は社会の多様性以上に所得であると思います。事実、年収別に結婚している人の比率を示したデータを見ると、男性の年収800~900万円の人たちはほとんど結婚しているのに、200~300万円の人たちはほとんどしていません。

では、どうして日本人の所得が伸び悩んだのかというと、それはひとえに生産性が低すぎるからです。

現在の産業別就業者数を見ると、製造、販売、介護が6分の1ずつくらいを占めており、それらで全体の半分くらいを占めているのですが、このなかで雇用 が拡大しつづけているのが介護なのです。機械化をすすめるのが困難な業界であり、今後も生産性や所得の大幅な向上を望むのは難しいといわざるを得ないでしょう。

他方、インバウンドによる観光業の盛り上がりを期待する声もありますが、観光業もまた生産性が低い業界であり、所得の向上にはあまり寄与しないでしょう。そのうえ、インバウンドによる旅行消費額(5兆円超)の3分の1以上を東京が占め、そのほかも大阪や京都、北海道、福岡などの特定の地域が占めています。観光業も重要ですが、それが日本経済の救世主 になるという幻想は捨て、データセンターや半導体を軸にした産業振興に取り組むべきだと思います。

15歳から64歳までの生産人口について、2024年の約7300万人から2069年には約4500万人になると推計している。そのうえ、現在の日本のGDPは第4位で、欧米との賃金格差は否めない。また、円安効果によるインバウンドで賑わいを見せるサービス業だが、産業別平均年収(出典:厚生労働省・2023年度)は電気・ガス・水道や金融保険、情報通信、建設業などのいわゆるインフラ系の産業が上位を占め、製造、小売業が中位、ついで、医療・福祉、郵便運輸の順に下降する。宿泊飲食はトップ企業年収の約半額と厳しい状況だ

編集長

いずれにしろ、近い将来、日本においても電力需要が急増していくのは間違いありませんね。

山本

三菱総研によると、日本のICTセクター(データセンターおよびネットワーク)の電力需要は、AIの利用形態や半導体技術の進展に応じて、2040年には2020年比で2~27倍の幅をもって増加する可能性があるとのことで、現状では電力不足に陥ってしまうのは明らかです。日本でもやはり原発の再稼働や新設を視野に入れなければならないと思います。

ところが 、日本の原子力産業は福島第一原子力発電所 事故を機に停滞し、技術者も激減しました。実はそれはアメリカも同様で、スリーマイル島原子力発電所事故以降は30年間、原発を新設せず、技術者が減少していました。そのため、ジョージア州に30年ぶりに原発を新設した際には設計は自国で手掛けたものの、施工のエンジニアは中国に依頼することになりました。もはや世界を見渡しても、原発の新設を担える技術者はロシアと中国、韓国にしかいないのではないでしょうか。新設が中断していたフランスと米国は復活途上にあると思います。

地場産業活性化の目玉ともいえる半導体関連企業の設備投資計画として、「経済環境変化に応じた重要物資サプライチェーン強靭化支援事業」などで、合計18件、約3369億円が事業費として採択された。上図事業総額が一定額以上の案件を記したもの。たとえば、北海道にはラピダス、東北地方には富士電機、キオクシア。加賀東芝エレクトロニクス、住友重工は北陸地方に。瀬戸内地方には三菱電機やマイクロンメモリジャパン、そして、九州にはSUMCOやJASMなどが進出している。

地域振興の視点から最終処分問題や次世代革新炉

編集長

原発の新設や再稼働を誰進すると、必然的に高レベル放射性廃棄物の最終処分問題に直面することになります。この点についてはいかがでしょうか。

山本

すでにフィンランドではオルキルオトで最終処分場の建設がすすめられており、スウェーデンではフォルスマルクが建設予定地となっていますが、これらの国々と同様、日本においても最終処分は地層処分事業を推進していくしかないと思います。もっとも、日本では中間貯蔵ですらさまざまな物議を醸しますが、放射性廃棄物はキャスク(専用容器)に入れ、頑丈な施設で管理すれば、十分に安全性を担保できます。もちろん、周辺環境には細心の注意を払う必要がありますが、人ロが減少し、土地が余ってきている日本においては、中問貯蔵施設にしても、最終処分施設にしても、いずれは自治体が受け入れを表明し、産業の礎にしようとする動きが活発化してくるでしょう。

一方で、私たちは技術の進歩にも注日しなければなりません。ビル・ゲイツが立ち上げたテラパワーでは核廃棄物から発電する技術開発に注力しています。私も実際に視察に行きましたが、働いている人たちがとても若く、実に活気に満ちていました。数年前の話ですが、アメリカではエネルギーに関連する学科が人気で、全学科中、大陸棚のエネルギー開発を手掛ける海洋工学が1位、原子力工学科が2位になっていたそうで、日本でも若者がエネルギーに関心を持ち、働きたいと思える環境をつくることが大切と痛感しました。

編集長

放射性廃棄物の低減という点では、革新軽水炉や小塑モジュール炉(SMR)、高速炉、高温ガス炉、核融合などの次世代革新炉にも期待したいところですね。

山本

現在、各国が注力していますし、今後、着実に社会実装されていくでしょう。そのときに重視したいのがやはり地域振興の視点です。テラパワーがワイオミング州でSMRの建設をすすめていますが、これはワイオミング州が全米でもっとも人口が少なく、屈用を創出する意義があるからはじまった取り組みでもあります。ちなみに、このSMRはテラパワーがGE 日立・ニュークリアエナジと開発したもので、蓄電装置も備えています。そのため、工期や初期投資、さらに事故リスクを抑えられるといったメリットに加え、電力需要にあわせて発電量を調整できる仕組みになっており、すでにカリフォルニア州の電力会社が電力の購人を発表しているそうです。

日本の場合はSMRにしても新設の認可に時間がかかるという課題がありますが、地域振興という祝点からもこうしたプロジェクトの重要性を認識し、前向きに検討してほしいと思います。

編集長

国内外のエネルギー事情がよくわかりました。日本においても長期的なビジョンにもとづいて、データセンターや半導体、そして次世代革新炉を軸にした産業振興の議論が活発化することを期待したいと思います。

次世代革新炉の現状について

令和6年10月22日の資源エネルギー庁によると「次世代革新炉の現状と今後について」詳細にまとめている。日本を含む世界的規模で、AI、データセンターや半導体製造など、デジタル・インフラとしての脱炭素電力の供給拡大が不可欠となるため、それを解消するために、次世代革新炉の開発と建設に取り粗むとしている。以下、前出の資料から開発中の次世代型革新炉について短く整理してみた。「革新軽水炉」は三菱重工(SRZ-1200)が現行炉のメカニズムと出力規模をベースに安全性を高めた炉。 冷却材 にヘリウムを使用し、高温の熱を得る「高温ガス炉」。冷却材にナトリウムを使用し、高速中性子を用いる「高速炉」などがあり、GE日立(BWRX-300)は現行と比べて小型の軽水炉の運転を目指す「SMR(小型モジュール炉)」を、さらにITERは核融合反応から熱を得る「核融合炉」の実験炉で研究開発中とあった。

このように原子力についても、脱炭素電源として、再稼慟を着実に進めることと次世代革新炉への建て替えの具体策を検討している。また、新聞等では、米国は次世代の小型原子力発電所の商用化を急ぐとし、その支援に9億ドル(およそ1300億円)を投じると報じた。さらにカナダでは小型原発の建設着工を許可。G7では初の着工案件となるとの報道もある。