環境規制の行く末を考える ~VOC対策を一例として~

遠藤 小太郎

(一社)産業環境管理協会 環境管理副部門長

はじめに

当協会では令和元年度から令和6年度にかけ、経済産業省環境管理推進室の請負業務としてVOCの排出削減がオゾン低減にどのように寄与するかについて、調査事業を行ってきた。筆者は最近、その結果の概要について執筆したところである1)。経済産業省調査の各年度の報告書は2)に、産業構造審議会の小委員会での報告資料は3)に、シミュレーションモデルである産総研のADMER-PROのバックグラウンドの知見については4)に詳述されているので、ご興味のある方はご参照頂きたい。

本稿では、このVOC調査の結果というより、有害大気汚染物質やVOC対策について様々な調査を経験してきた筆者の個人的立場から、今後の環境政策の在り方について、簡単な整理・論考を試みる。

複数の原因と結果がある複雑系であること

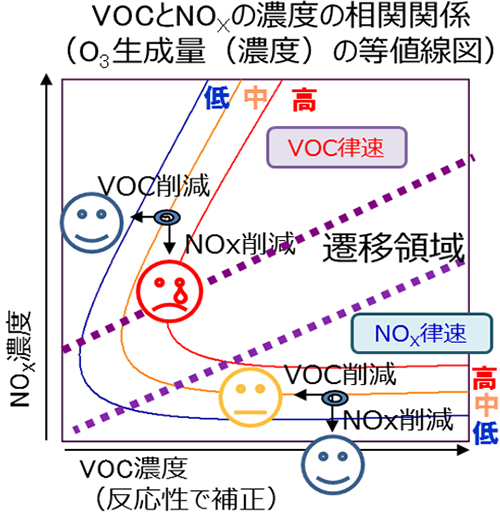

光化学オキシダント(大部分はオゾン)は、かつては「光化学スモッグ」という言葉があったように、古くからあるが解決を見ていない環境問題の1つである。前駆物質としてNOxと、VOCに代表される非メタン系炭化水素(NMHC)があり、この2つの多少により反応レジームが変わる(図1)。ごく単純化していうと、NOxが少ないとオキシダント生成反応に対してNOxが支配的(NOx律速という)となり、VOCが少ないとVOCが支配的(VOC律速という)となる。VOC律速の状態では、VOCを削減するとオゾン濃度が低下する。図1を、山の尾根の等高線に見立てるとイメージしやすい。

VOCやNOxは、PM2.5の前駆物質としても知られている。従って、光化学オキシダントの前駆物質が2つ、これらを基に大気中の反応の結果生じる物質が2つ(光化学オキシダント、PM2.5)ある複雑系、ということができる。

反応レジームの図から分かるように、光化学オキシダントという大気汚染の要因の1つがVOCだからと言って、VOC(原因)を減らせば、光化学オキシダントの濃度が下がる(結果)とは限らない点(これを非線形性という)が厄介で、極めて重要な点である。簡単に言えば、オゾン濃度を下げようとしてVOC排出量を減らしたのに、全然下がらない、あるいは意に反してオゾン濃度が上昇することすら起こり得る。この点だけでも、光化学オキシダントの問題については、旧来の環境規制の方法論から再考を要す理由があると言えるだろう。

近年はVOCを減らしてもオゾン濃度が下がらなくなった

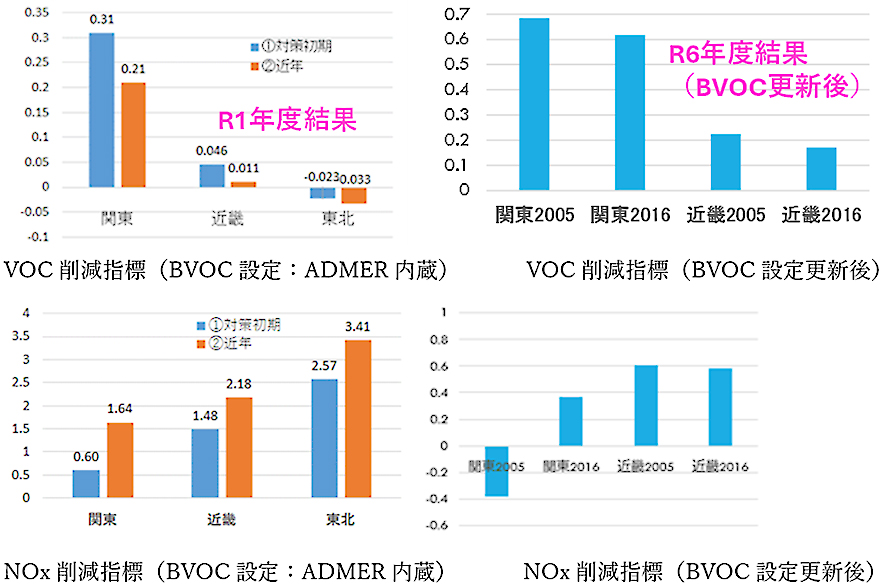

経済産業省の調査では、産総研の大気シミュレ-ションモデルADMER-PROを用いて、VOCを単位量減らした場合にオゾン濃度がどの程度低減されるかを「削減指標」として定義し、様々な前駆物質の削減条件、気象条件、地方、季節、削減時期(2005年頃、2016年頃)を設定して比較検討を行った。VOC削減指標の値が大きいほど、VOC削減がオゾン低減に効く、という意味である。ADMER-PROにおけるBVOC(植物起源VOC)の設定をデフォルト、および更新後(デフォルトより少ない設定)で計算したが、いずれの場合も、以下の傾向が見て取れる(図2)。

①地方の比較では、VOC削減指標は関東>近畿(>東北)の順である。

②削減時期の比較では、2005年頃に比べて、2016年頃はVOC削減指標が低下している。

③VOC削減指標と、NOx削減指標は、逆の増減傾向にある。

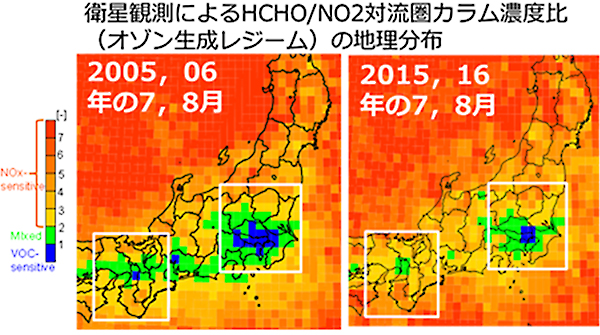

この結果は、大気汚染防止法改正によりVOC規制を始めた2005年頃は、VOC削減がオゾン低減に効果があったものの、それから10年経った2016年頃にはVOC削減指標が大幅に減少(逆にNOx削減指標は大幅に増加)しており、日本周辺のオゾン生成レジームがNOx律速に移行し、VOC削減がオゾン低減に殆ど寄与しない状態に変わったことを意味している。別途衛星観測データによって、日本近辺のオゾン生成レジームを評価したところ、VOC削減がオゾン低減に効果がある領域(図3の青い領域)が大きく減少している。

VOCのうち、人為発生源からのVOCをAVOCといい、AVOCのうち工場等の固定発生源からの年間排出量は、産業界の努力により約140万トン(2000年度)から約58万トン(2022年度)に大きく減少している。一方、BVOC排出量は、140~280万トンくらいの推計値が報告されているが、近年は横ばいか、温暖化により増加しているとの報告がある5)。仮に固定発生源からのAVOCをゼロに出来たと仮定しても、BVOC分は一定量残ることになる。NOxについては、工場等での削減は近年横ばいであるが、電気自動車やハイブリッド自動車が増加すれば、移動発生源からのAVOC排出量とNOx排出量が減少することになる。このように定性的に考えても、また更なる将来においても、NOx律速に移行することになる。工場建屋内で有機溶剤排出を減らす対策は労働者の暴露リスク低減の点で意味があるが、大気中の光化学オキシダント低減の目的では効果が期待できない状態になっている。

環境政策の費用対効果、リスク評価、科学的知見の充実を

経済産業省の調査では、費用対効果や費用対便益についても試算している。令和5年度には、日本とアメリカでどの程度検討事例があるかについて文献調査を行ったが、アメリカではEPAを中心に、多くの環境政策において費用対効果の算定が行われているのに対し、我が国では道路建設時の費用対効果が国交省により実施されている程度で、事例は少ない。特に、費用対効果を算定する上で必要な、対策の種類ごとの対策費用のデータが不足しており、筆者が関わった20年以上も前の調査事例等6)が散見される程度である。

VOC対策の場合、原因側に関しては、VOCとNOxのどちらをどのように増減すべきなのか、結果側に関しては、オゾン濃度が上がるのか下がるのか、その時、PM2.5はどうなるのか、人健康リスク、コメ減収リスクはどうなるのか、その対策費用はどの程度か、と言った比較検討が必要、ということになる。

最近の動きとして、2025年8月5日、中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会が開催され、小委員会の報告案および光化学オキシダントに係る環境基準の見直しについての第1次答申案が示された7)。環境基準については、従来、1時間値0.06ppm以下という厳しい基準だったところ、オゾンの人健康影響、植物影響の疫学知見の改めてのレビューも踏まえ、短期評価値として「オゾンの8時間値が0.07ppm 以下」、長期評価値として「日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm 以下」が示された。また、これまでのVOC排出削減が、夏場のオキシダントのピーク濃度の低減に寄与したことを評価しつつ、今後の対策については、「微小粒子状物質・光化学オキシダント対策ワーキングプラン(案)」を示し、目標であるPM2.5および光化学オキシダントの濃度低減のための対策が必要としながらも、人為発生VOCのさらなる排出削減については、強調し過ぎない論調となっている。なお、新環境基準で試算した場合、環境基準達成率は短期、長期評価とも20%程度となるようである。

光化学オキシダントとVOCの問題に限らず、近年の環境問題の多くは複雑系であり、大気化学や学問の領域に留まらず、政治や経済も関係し、地球レベルの問題となれば国際協調が求められる。例えば気候変動では、CO2削減にばかり目が行きがちだが、化石燃料から移行するとエネルギー効率が落ちる場合が多く、その結果エネルギー多消費型になり、水蒸気排出も増え、排熱も増えることになるが、その影響はどうなのか。ニュースが絶えないPFASにしても、ゴマンと種類があり、日々上市物質が増え続けているPFASに関して、どう毒性評価を進めるのか。PFAS廃止の場合の巨大なトレードオフをどう考えるか。

目的としている原因-結果の1対1の関係だけでなく、トレードオフの側面も含め、波及する他の側面も含めた複雑系を考え、複数対策を比較することが望ましい。改善目標の達成と同時に生じ得る何らかの損失についても、受容する必要が生じるだろう。

かつての公害時代、ばい煙規制時代は、原因物質も、結果の汚染も突出していたから、直感的に対策は立てやすかったが、多くの大小のリスクが互いに絡み合い、「あちらを立てればこちらが立たず」が起こる昨今においては、単純な規制強化だけではなく、どこにバランスを求めるか、といった最適化の考え方が必要となっている。行政や企業が、ステークホルダに説明をし、相互理解を醸成する上でも、自己主張を戦わせたり情緒に訴えるのではなく、新たな総合評価手法を構築して合意を形成すべき時代になっていると思う。

参考文献

- 1)

- 経済産業省によるVOC削減効果の調査について ~令和元年度から令和6年度までの調査結果の概要と今後の展望~、環境管理、2025年7月号、p.42-51

2025年7月|環境管理バックナンバー|一般社団法人 産業環境管理協会(JEMAI CLUB) - 2)

- 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に向けた取組

https://www.meti.go.jp/policy/voc/index.html - 3)

- 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 産業環境対策小委員会

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/sangyo_kankyo/index.html - 4)

- オゾン―光化学オキシダント―、詳細リスク評価書シリーズ24、中西ら、2009、丸善株式会社

- 5)

- J . Vazquez et al., Nature Communications, 15, 10236(2024)

https://doi.org/10.1038/s41467-024-54490-w - 6)

- 有害大気汚染物質対策の経済性評価調査、2001~2003年度、経済産業省

- 7)

- 環境省中央環境審議会大気・騒音振動部会大気汚染物質小委員会(第2回)資料

https://www.env.go.jp/council/07air-noise/page_00004.html