アメリカの教育と医療の実態

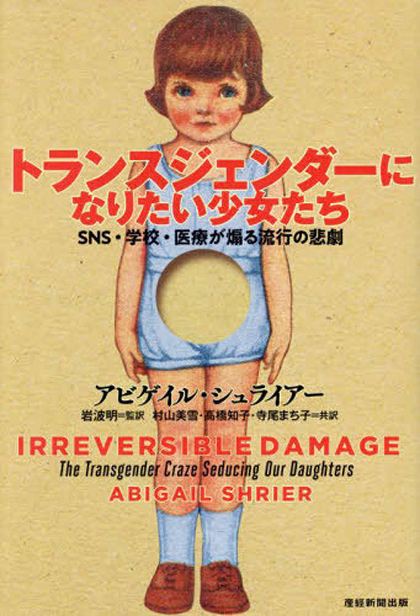

書評:アビゲイル・シュライアー著 トランスジェンダーになりたい少女たちーSNS・学校・医療が煽る流行の悲劇 岩波明 監訳、村山美雪・高橋知子・寺尾まち子 共訳

杉山 大志

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

(「書評「電気新聞 本棚から一冊『アメリカの教育と医療の実態』」」より転載:2025.05.09)

アメリカのある一流の州立大学で性別について調査をしたら、クラスの半分以上がトランスジェンダーだと答えたそうだ。つまり生まれた時から女性として育ったが、これには性的違和があり、私は単なる女性ではない、と答えたというのだ。この本は、このようなことがなぜ起きているのか、綿密な取材に基づき、論理的な構成で仕上げてある。

幼稚園や小学校低学年ではまず、性別は男性と女性だけではなく、様々な性別がある、と子供が教わる。

さらに進学して中学生や高校生になると、学校にはカウンセラーがいて、性的違和についての相談ができる。そして、学生本人の判断に基づいて、男性ホルモンの投与など、薬物治療を受けることができる。これは親に知られないように実施できる法律がある。

セラピストも精神科医も、「ジェンダー肯定ケア」を行う。患者本人が、私は本当は男なんだと思う、とか、私は体は女だが頭は男なのだ、といえば、「そうですね」と肯定し、寄り添う。

十代の少女たちは、もちろん、いつも不安でいっぱいだ。体の形はどんどん変わる。顔には吹き出物がでたり、おなかやおしりが不格好だと気にしたりする。その一方で、スマホを覗けば、美貌と完璧な体型ばかりが写っている。鬱々と自分を呪うようになる。

少女たちの多くは、いま、起きている時間のほとんどを、スマホをみて過ごしている。そのうち、自分は本当は女性ではないかもしれない、と思い始める。

それをスマホで確かめると、はい、あなたはトランスジェンダーです、という答えが返ってくる。

そして、自分はトランスジェンダーだと告白すると、ネット上で仲間ができる。その仲間が、家族よりも大事な仲間となる。男性ホルモンを投与した体験談を、すばらしいこととして聞かされる。女性をやめてしまえば、容姿が悪いとバカにされることもなくなる。いやらしい目で男に見られることもなくなる。それまでの日々と決別し、ほんとうの自分として、生まれ変わるのだ。

男性ホルモン投与をすると声は低くなり、元に戻らない。胸の切除手術をすると、これも元には戻らない。結局、幸せにはなれず、後悔する人も多い。

著者は、スマホを取り上げよ、親の権限を放棄するな、ジェンダー思想教育を止めよ、と提言している。

・著者/編集:アビゲイル・シュライアー(著)、岩波明(監修)、村山美雪(訳)、高橋知子(訳)、寺尾まち子(訳)

・出版社:産経新聞出版

・発売日:2024年4月3日頃

・ISBN:9784819114349

※一般社団法人日本電気協会に無断で転載することを禁ず