鉄鋼スラグを活用したブルーカーボン創出技術について

難波瑞穂/小杉知佳

日本製鉄株式会社技術開発本部

(「産業環境管理協会「環境管理」2025年4月号 vol.61 No4」より転載:)

難波 瑞穂

日本製鉄株式会社 技術開発本部 先端技術研究所 環境基盤研究部 環境技術研究室 研究第一課

小杉 知佳

日本製鉄株式会社 技術開発本部 先端技術研究所 環境基盤研究部 環境技術研究室 研究第一課 課長日本製鉄では、鉄鋼スラグの一種である転炉系製鋼スラグを環境用資材として海域で利用する技術を開発してきた。また、スラグ海域利用技術を応用し、ブルーカーボン生態系の創出に取り組んでいる。本稿では、鉄分供給材「ビバリー®ユニット」を用いた海藻藻場造成技術と、浚渫土砂と製鋼スラグを混合した「カルシア改質技術」を用いたアマモ場とワカメ藻場造成技術について紹介する。スラグ海域利用技術を用いて鉄鋼スラグ事業化支援を継続しつつ、ブルーカーボン生態系造成技術研究を行い、2050年のカーボンニュートラル目標達成を目指していく。

はじめに

鉄鋼スラグは、鉄鋼製品の製造時に発生する副産物であり、国内で年間4,000万トン弱が生産されている。鉄鋼スラグのこれまでの主要な用途は、アルカリ系の建設工事用資材であり、セメント用材料や道路用路盤材、土木工事用資材として広く利用されてきた1)。しかし、昨今においては、国内での公共事業や建設事業の減少や他副産物との競合などのため、新規利用方法の開発や販路拡大が求められている。

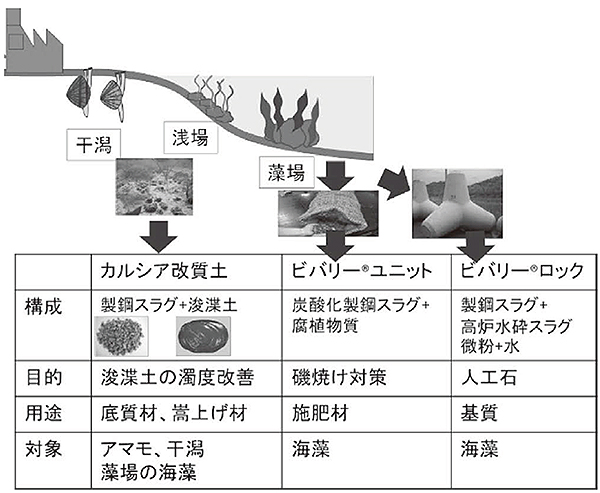

こういった背景を踏まえて、日本製鉄では、鉄鋼スラグの一種である転炉系の製鋼スラグ(以下、製鋼スラグ)の特性を生かした「環境用資材」としての沿岸域における利用技術の開発に取り組んできた。本稿では特に、海向けの鉄分供給材である「ビバリー ®ユニット」、港湾や航路の浚渫(しゅんせつ)で発生する浚渫土砂の改質技術「カルシア改質」、そして製鋼スラグを骨材に用いた人工石材「ビバリー®ロック」、「ビバリー®ブロック」を紹介する(図1)。

上記の製鋼スラグの海域利用技術を沿岸域に適用することで、コンブやワカメといった海藻や、アマモなど海草の生える場所(藻場)を造成し、環境再生が期待できる。また、これら沿岸域の藻場は、ブルーカーボンの貯留場所としての期待が高まっている。ブルーカーボンとは、2009年に国連環境計画(UNEP)によって名付けられ、海洋生物によって大気中のCO2が海洋生態系に貯留された炭素を指し、沿岸の浅海域の海藻藻場や海草藻場のCO2固定における寄与が大きいことが知られている3)。日本国内では、ブルーカーボンの気候変動の緩和機能が着目され、その普及に向けて、2020年からジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)によるブルーカーボンのクレジット認証制度も始動している。JBEの発行するJブルークレジット®は、ブルーカーボンに特化したボランタリークレジット制度であり、世界で初めて海藻藻場が対象となった点で特徴的である4)。

以下では、鉄分供給材「ビバリー®ユニット」を用いた海藻藻場造成技術と、浚渫土砂と製鋼スラグを混合した「カルシア改質技術」を用いたアマモ場造成とワカメ藻場造成技術について紹介する。

製鋼スラグを用いた沿岸域向けの鉄分供給材「ビバリー®ユニット」造

日本国内を含む世界の各地では、沿岸域に広く分布している海藻藻場が衰退・消失する磯焼けという現象が起きている。磯焼けの原因は、海水温上昇、植食性動物による食害、栄養塩不足、基盤の減少など様々な要因が複合的に影響していると考えられる。その中でも、森林伐採やダム建設などによる陸域からの鉄分供給量の減少が沿岸域の海藻藻場の衰退に関係しているとする学説がある5)。

陸域からの無機態鉄とフルボ酸など腐植物質が結びついてできる腐植酸鉄として陸域から沿岸に供給されていた鉄分は、海藻の生長や繁殖に必要な微量元素である6)。日本製鉄では、製鋼スラグを畑の肥料として使われる腐植物質と混合した鉄分供給材「ビバリー®ユニット」を開発し、山から海への鉄分供給メカニズムを再現することで、海藻藻場の修復・造成を行う取り組みを2004年よりスタートしている7)。

2004年から、北海道増毛町の沿岸にて増毛漁業協同組合と共同で海藻藻場の造成実験を開始した。実験海域はもともと存在した海藻藻場が磯焼けにより衰退していたが、ビバリー®ユニットを施工してから8カ月後にはホソメコンブ藻場が形成された。この結果を受け、2014年からは約300メートルの波打ち際にビバリー®ユニットを45トン埋設したところ、ホソメコンブの藻場面積は2015年には0.6ヘクタールであったが、実験開始から8年後の2022年には3.3ヘクタールまで拡大した7)。また、2022年からは同町内のほかの地域でも追加で施工を行い、藻場の造成を継続している(日本製鉄プレスリリース2022、2023年)。

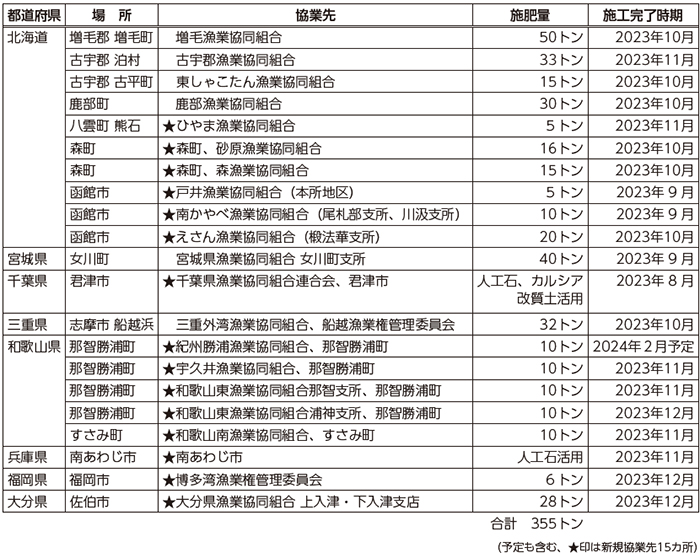

このように日本製鉄では海藻藻場の造成実験を20年以上継続しており、近年では北海道増毛町以外にも、北海道泊村や鹿部町、宮城県女川町、三重県志摩市など全国20カ所以上で展開している(表1)。造成された海藻藻場については、ブルーカーボンとしての評価、CO2固定量の算出を行い、上述の日本発のブルーカーボンのクレジット制度「Jブルークレジット®」から、2018年~2022年に増毛町の造成された海藻藻場を対象に49.5トン-CO2、2023年度には増毛町と泊村の2海域の海藻藻場を対象として合計20.7トン-CO2の認証を取得した9)。

製鋼スラグを用いた港湾や航路の浚渫で発生する浚渫土砂の改質技術「カルシア改質」によるアマモ場造成

沿岸域の浚渫工事などで発生する、有機物や水分を多く含む軟弱な土砂である浚渫土砂は、港湾だけで年間2,000万m3以上と大量に発生する10)。そのため、土木材料としての利用が求められている11)。当社では、製鋼スラグに含まれる酸化カルシウムによって浚渫土砂がセメント固化することを利用した「カルシア改質技術」を開発した。具体的には、浚渫土砂に粒度分布0~30mmの製鋼スラグを約30体積%混合すると、浚渫土砂の強度向上、赤潮の原因となるプランクトンの発生抑制、底質からのリン溶出量の抑制、嫌気環境下での硫化水素生成の抑制、といった環境改善効果を発現することが実験的に示されている12)。

浚渫土砂の改質技術であるカルシア改質技術は、軟弱な土砂が固化することから、潜堤や人工浅場を造成する際の嵩上げ材などへの利用が期待されている。一方で、干潟や浅場に海草であるアマモやアサリなどの埋在性ベントスが生息しにくいといった課題があった。そこで、浚渫土に混合する製鋼スラグの粒度、配合率を調整し、硬度を調節できる技術を開発し、アマモ場の造成基盤としての効果を、室内での長期実験により検証している2)。

当社REセンター(千葉県富津市)構内に建設した大型水槽設備において、2018年~2021年2)、2021年~現在に長期アマモ育成試験を実施している。大型水槽設備は、水深が異なる干潟ゾーン(2.6m2)と浅場ゾーン(4.4m2)からなる干潟・浅場一体水槽であり、東京湾からくみ上げた自然海水を実験水槽と外部の貯水槽間で交換することで12時間周期にて600mmの潮汐を再現した(図2)。また、付随する造波装置にて、波高約10cmにて1.5秒周期で造波した。日照は満潮時の水面で200µmol/m2/sとなるように設置した人工照明装置(メタルハライドランプ)を用いた。水温は外部付属のチラーポンプにて調整し、季節に応じて水温および光周期を変化させ、実海域の環境を再現した(7~23℃、明期10~14時間:暗期10~14時間)2)。

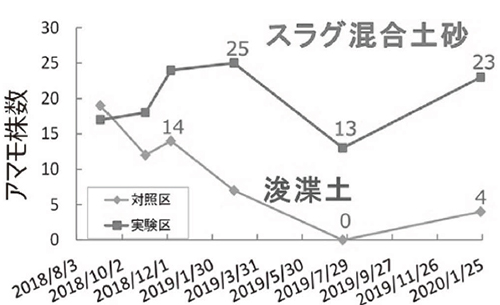

2018年から2021年に実施した実験では、当社製造の製鋼スラグと兵庫県で採取した浚渫土を混合したスラグ混合土砂を入れた実験区水槽と、浚渫土のみを使用した対照区水槽を用いた13)。2018年の実験開始時に、スラグ混合土砂を入れた浅場ゾーンの底質にアマモの実生(葉長約50~60cm、三重県産の種子から育成)を移植し、アマモの株数を定期的に測定した。また、水槽中の栄養塩や微量元素の濃度および懸濁成分といった水質調査を行ったほか、ベントスの個体数や種類といった項目を調査した。

調査の結果、アマモの株数は浚渫土のみの対照区よりも、スラグ混合土砂を入れた実験区にて多く推移していた(図3)。水槽中の栄養塩や微量元素の濃度は対照区と実験区で大きな差はなかったが、懸濁成分については実験期間中を通して対照区にて高かった。ベントスは、対照区と実験区ともに埋在性の種類が確認され、スラグ混合土砂の底質中に生物が生息できることが示された。

以上の結果から、浚渫土砂と製鋼スラグを混合したスラグ混合土砂が懸濁成分を低下させることで水中の光環境を改善し、アマモ場の造成用の土壌として有用であることが示された。2021年からは、スラグ混合土砂によるブルーカーボン生態系の造成効果を検証することを目的に、実験を継続している。今後は、上記実験の結果をまとめるとともに、実海域での実証試験によって実績を積み上げ、沿岸域におけるブルーカーボン生態系造成を引き続き拡大していく。

製鋼スラグを用いたカルシア改質技術とビバリー®ロックによるブルーカーボン生態系造成

当社では、製鋼スラグを用いた藻場造成技術を複数応用して海藻藻場の造成に取り組んでいる。一例として、前述のカルシア改質技術と、製鋼スラグ・高炉水砕スラグ・水を混合した水和固化体「ビバリー®ロック」を用いて千葉県君津市の当社東日本製鉄所君津地区西護岸沖で行った浅場・ワカメ藻場造成事業について紹介する。

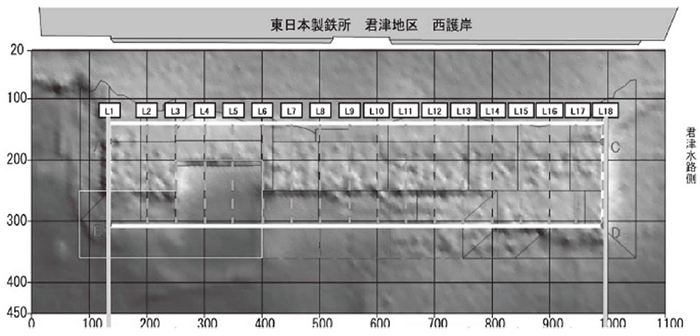

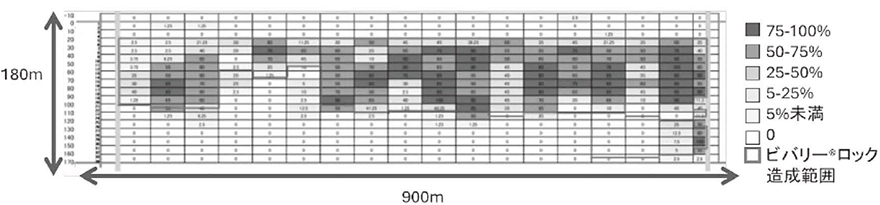

当該海域は、浅場造成を行う前には底質は砂・シルトで構成され、水深約10メートルのくぼ地があり、海藻の繁茂は見られなかった。そこで当社は、千葉県漁業協同組合連合会(以下、千葉県漁連)および君津市と共同で、日鉄社製の製鋼スラグを用いたカルシア改質技術にて海底のくぼ地を埋め戻して浅場造成している。カルシア改質土を用いて造成した浅場の上にビバリー®ロックを敷設し、海藻の着底基盤を備えた。さらに、2011年に浅場造成区内の30メートル×30メートル区画においてワカメを移植することで、CO2吸収源の新規創出、海底のくぼ地の埋め戻しによる水環境の改善(貧酸素水塊の曝露低減、底生生物の着底など)、およびワカメ藻場の造成による漁場の復活、を目的とした藻場造成を試みた。なお、ワカメ移植は一度実施したのみであるが、最初に移植したワカメが核藻場となり、ワカメ藻場が拡大している。浅場造成は2011年より毎年継続し、2024年8月時点で7.1ヘクタールの浅場を造成した(図4)。

このワカメ藻場を対象として、2023年と2024年春に現地にて潜水被度調査を実施した。その結果、2023年春には4.5ヘクタール、2024年春には4.0ヘクタールのワカメ藻場が造成されたことを確認した(図5、図6)。造成したワカメ藻場については、上述したジャパンブルーエコノミー技術研究組合のJブルークレジットに申請し、2022年度分として12.6トン-CO2がクレジット認証を受けた(日本製鉄プレスリリース2024年3月)。さらに、2023年度分として2.4トン-CO2のワカメ藻場による吸収が認証された。

おわりに

近年、ブルーカーボンは我が国のCO2削減策として着目されている。当社においては、製鉄所が臨海地区にあることから、地域社会や環境に調和した鉄鋼業を続けていくため、藻場造成は重要な研究課題であると捉え、利用技術の基礎的なメカニズム解明、実証試験、そして安全性に関するデータ蓄積を行ってきた14)。今後は、鉄鋼副産物である鉄鋼スラグの海域利用技術を用いて、鉄鋼スラグの事業化支援を引き続き行うとともに、我が国のブルーカーボン生態系造成技術の発展・拡大に貢献できるように、研究を続け、2050年のカーボンニュートラル目標達成を目指していく。

謝辞

アマモの種子の準備ならびに育成実験にご協力、ご指導いただいた鹿島建設株式会社 技術研究所リン ブーン ケン博士、山木克則博士、中村華子氏に心より御礼申し上げる。

引用文献

- 1)

- 堀井和弘ら:新日鉄住金技報、399、pp.3-9(2014)

- 2)

- 小杉知佳ら:日本製鉄技報、417、pp.52-61(2021)

- 3)

- 桑江朝比呂ら:土木学会論文集B2(海岸工学)、75、pp.10-20(2019)

- 4)

- 桑江朝比呂: 海洋理工学会誌 、29.1、pp.47-52 (2024)

- 5)

- 松永勝彦:日本海水学会誌、54.1、pp.3-3(2020)

- 6)

- 植木知佳ら:日本水産工学会学術講演会論文集、(2011)

- 7)

- 日本製鉄株式会社:季刊日本スチール、15、(2023)

- 8)

- 日本製鉄プレスリリース:2023年12月 鉄鋼スラグを活用した藻場再生「海の森づくり」、今年度は全国21カ所で実証試験開始 (nipponsteel.com)

- 9)

- 日本製鉄プレスリリース:2024年3月 2024年 (nipponsteel.com)

- 10)

- 国土交通省港湾局:平成21年度土壌環境に配慮した浚渫土砂活用方策に関する検討業務報告書、pp.3-7(2010)

- 11)

- 国土交通省港湾局:浚渫土砂などの海洋投入及び有効利用に関する技術指針、pp.1-5(2013)

- 12)

- 小杉知佳ら:海洋理工学会誌、20、pp.1-9(2014)

- 13)

- 小杉知佳ら:水環境学会誌、47.1、pp.15-25(2024)

- 14)

- 加藤敏朗ら:鉄と鋼、106、pp.50-57(2020)