大東亜共栄圏の必然と挫折

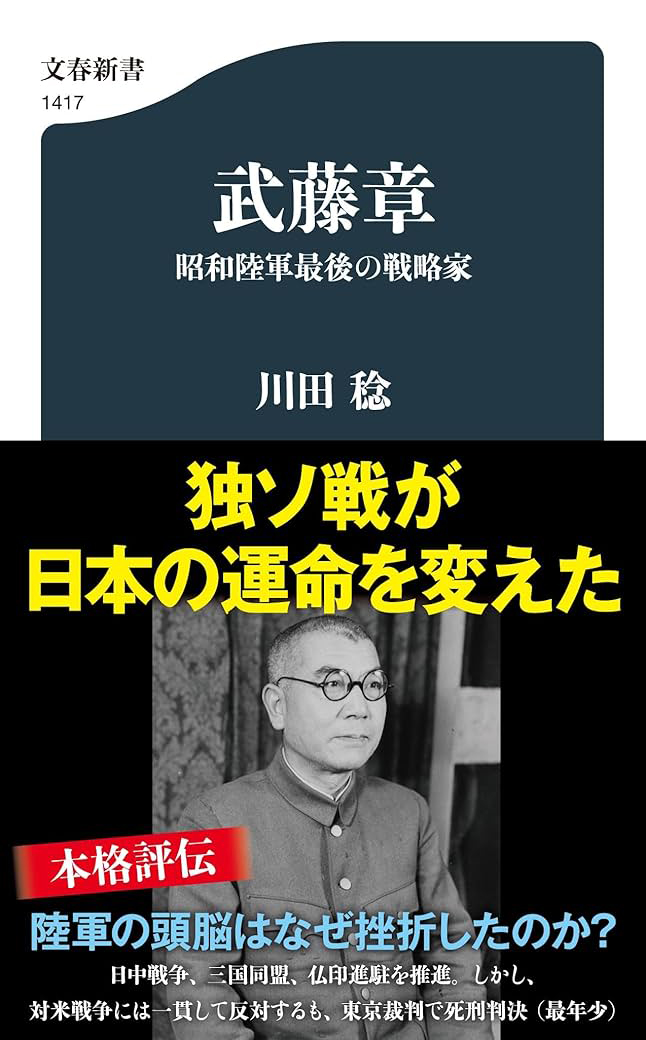

書評:「武藤章 昭和陸軍最後の戦略家」 川田稔 著/文春新書

杉山 大志

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

(「電気新聞 本棚から一冊」より転載:2025.03.21)

武藤章は日中戦争から日米開戦に至る軍事戦略に深く関係した人物で、戦後、A級戦犯として処刑された。この時期に関する書物は多いが、この本では、武藤なる個人の思想の展開をたどっている。

武藤は第一次大戦後の世界を観察し、やがて世界大戦が起き、日本も巻き込まれるは必定、その時は国家の総力を挙げた戦いとなる、と正確に予期した。

そして、資源の乏しい日本が生き残るためには、その獲得のため満州、中国への進出が必要と考えた。そこには石炭も鉄もあった。

なにしろ当時の世界は今とは全く異なる。欧米列強が世界を植民地分割していた。人種差別は当然で、アジア人もアフリカ人も、人権を認められなかった。

その中にあって、日本は非欧米でありながら、稀有な独立を保っていた。だが次の戦争に敗ければ、第一次大戦後のドイツのように同胞がすむ領土の割譲を余儀なくされ、フィリピンのように植民地化される。人権も認められず、労働を搾取される。こんな恐怖が現実のものだった。

技術がますます進歩し、戦争に石油やゴムも必要となると、日本はそれを求めてイギリス領マレーシアやオランダ領インドネシアへの進出が必要と考える。日本が大東亜共栄圏を目指したのは、当時の世界にあって、生き残るための手段だった。

武藤は、日本に十倍する国力の米国に対し、勝ち目はないと分かっていた。だから対米戦を徹底して避けようとして、大陸からの撤兵要求に応じようとするなど、最後まで努力した。だが結局日本は、ルーズベルト大統領の挑発に乗り、真珠湾を攻撃した。

歴史にイフは勿論ないが、なぜイギリスとオランダを植民地から追い出し、資源を獲得するにとどめることができなかったのか。

当時、アメリカ国内の世論は、昔ながらの欧州の戦乱に巻き込まれることに強く反対していた。だからオランダ、フランスがヒトラーに降伏し、イギリスが風前の灯になっても、まだ中立だった。

まして、遠いアジアで、植民地帝国の利益を守るための参戦を、アメリカ国民が支持するとは考えにくかった。

結局、真珠湾で劇的に多くの犠牲を出したことで、アメリカの世論は沸騰し、対日、対独の開戦をすることになった。

今の日本にとって、大東亜共栄圏に代わる構想は、自由で開かれたインド太平洋である。中国は一帯一路構想をとる。両者は共存するのか、あるいは衝突するのか。

※ 一般社団法人日本電気協会に無断で転載することを禁ず

『武藤章 昭和陸軍最後の戦略家』

『武藤章 昭和陸軍最後の戦略家』

川田稔 著(出版社:文春新書1417)

発売日:2023/7/20

ISBN-13:978-4166614172