第7次エネ基の再エネ主力電源化について

室中 善博

室中技術士事務所 代表

はじめに

第七次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギー(以下、再エネ)を「主力電源」と位置付け、太陽光や風力などの自然エネルギーを最大限導入することを政策目標として掲げた。本記事では、この方針の妥当性を技術的・制度的観点から評価し、持続可能で現実的なエネルギー政策の在り方を提言する。

再エネの主力電源化における意義

再エネの積極的な導入は、温室効果ガス削減、エネルギー安全保障、地域活性化といった多面的な意義がある。太陽光発電や風力発電は、CO2排出がゼロで、分散型電源として地域社会に根差した導入が可能である。また、国際的には脱炭素の潮流があり、再エネの導入拡大は国際的プレゼンスの維持やグリーン投資の呼び込みにも資すると言われている。

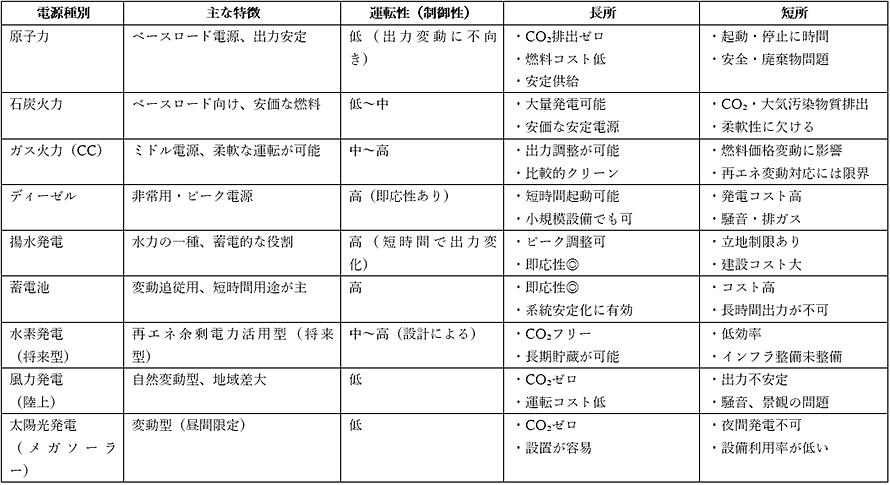

技術的現実との乖離

一方で、再エネを「主力電源」とすることには、いくつかの深刻な課題がある。第一に、太陽光や風力は自然変動型電源であり、発電出力が天候や昼夜に左右され、制御性に欠ける。第二に、電力系統の安定性を保つためには、再エネの変動を補完する「調整電源(ガス火力、揚水、蓄電池など)」が常時稼働する必要があり、結果として高コスト体質となる。さらに、太陽光の過剰導入による日中の出力過剰や夜間の供給不足が深刻化し、出力抑制や追加設備投資(蓄電設備・送電網強化)が不可欠となっている。

経済性と制度的矛盾

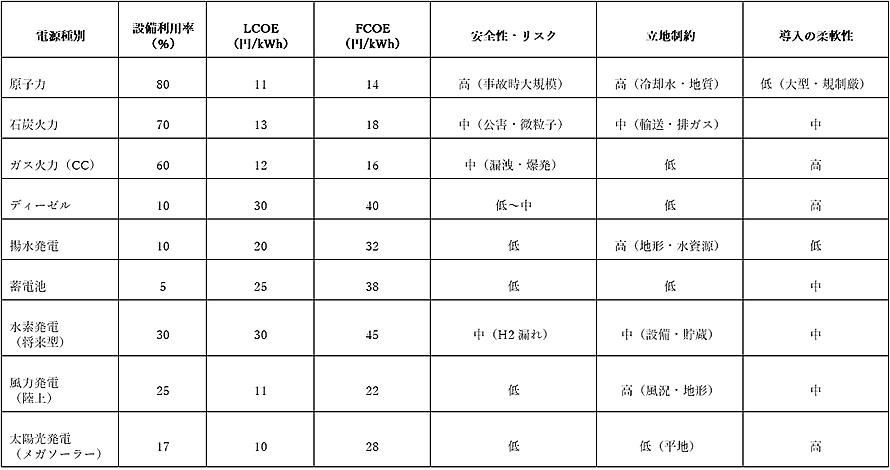

再エネはLCOE(均等化発電原価)では安価とされるが、FCOE(実質発電コスト)で見れば、需給調整・送配電網整備・予備力確保などを含めたシステム全体のコストはむしろ高騰する傾向がある。また、再エネ優遇政策の影響で既存の安定電源(火力・原子力)の稼働率が低下し、採算悪化により撤退が進めば、長期的な供給安定性が損なわれるリスクがある。

さらに、FIT(固定価格買取制度)に基づく「再エネ賦課金」は、すべての電力利用者に一律に課せられる仕組みであり、再エネ設備を所有していない一般家庭や中小企業が、その導入利益を享受している企業や地主のために費用を負担しているという構造が生まれている。この構造は社会的公正性に欠け、エネルギー政策の信頼性を損なう要因となりうる。

用語の誤用と政策的ごまかし

「主力電源」という言葉の使われ方にも注意が必要である。本来、主力電源とは「年間を通じて高利用率で安定的に出力を供給できる電源」を指す。これに対し、再エネは利用率が太陽光で17%前後、風力でも20〜30%台にとどまり、技術的には主力にふさわしいとは言い難い。政治的・理念的に「主力」と呼んでいるにすぎず、技術的現実との間に乖離がある。

提言

現実的なエネルギーミックスの再構築を図るために、今後のエネルギー政策においては、以下の視点が不可欠である。

- ①

- 「主力電源」の再定義:制御性・需給安定性・系統負荷への影響を加味した定義を導入する。

- ②

- エネルギーシステム全体の最適化:発電単価ではなく、FCOEに基づく評価軸へ転換する。

- ③

- 役割に応じた電源構成:再エネを「変動型構成要素」として位置づけ、安定電源との適切な補完関係を設計する。

- ④

- 設備運転の現実理解:火力・原子力・IGCCなどの設備は定常運転が基本であり、再エネの変動を容易に補えるような柔軟性は持たない。

東京都・川崎市への提言

太陽光設置義務化に関して 東京都や川崎市が進める住宅や建築物への太陽光発電設置義務化は、脱炭素の観点から理解できる側面もあるが、以下の点で再考を要する。

- ①

- 技術的・系統的負荷:日中の局所的な出力集中により、低圧系統での逆潮流や電圧変動が発生し、地域的な系統安定性に悪影響を及ぼす可能性がある。

- ②

- コストと負担の不均衡:設置義務化は住宅購入者や事業者に一律の負担を課すことになる。

- ③

- 期待効果の過大評価:太陽光の設備利用率は17%前後と低く、実際の発電量は限られており、導入面積や維持管理に見合う効果が得られないケースも多い。

- ④

- 政策の柔軟性欠如:地域特性や建築条件を十分に考慮せず、画一的に義務化を進めることは、多様性と現実的選択を損なう。

したがって、太陽光導入促進は「努力義務」や「補助制度」による誘導が適切であり、技術的評価・経済的合理性・市民の選択の自由を尊重した制度設計が求められる。

おわりに

再エネの導入は持続可能な社会に不可欠な要素であるが、その限界と現実を直視することが必要である。理念先行の「主力電源化」方針ではなく、運転性・経済性・系統調整力といった実務的観点を重視したエネルギーミックスの再設計こそが、安定供給と脱炭素を両立させる鍵である。

(参考2)電源別の設備利用率、LCOE、FCOE、安全性・リスク、立地制約、導入の柔軟性

(註)LCOE(Levelized Cost of Electricity):均等化発電原価、FCOE(Full Cost of Electricity):総合発電コスト

出典

- 1)

- 2021年8月経済産業省レポート

- 2)

- Full cost of electricity “FCOE” and energy returns “eROI”, Dr. Lars Shernikau, Prof. William Hayden Smith, Prof. Rosemary Falcon (Vers. 05/2022)

- 3)

- DOE 2015, Table10.4, p390

- 4)

- OECD、The Full Cost of Electricity Provision 2018

- 5)

- BEIS、Electricity Generation Costs 2022 など