石油埋蔵量とは?

― 可採年数は枯渇年数ではない ―

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(「エネルギーレビュー」より転載:2024年11月号)

関心がなくなった埋蔵量

「石油の埋蔵量はどれぐらいあるのですか?」

講演などに出かけると、昔は必ず質問されたが、最近は全く質問されなくなった。

やはり、2050年カーボンニュートラル・脱炭素の実現が現実の課題となり、化石燃料需要の激減が確実となった今、石油の埋蔵量はどうでも良くなり、関心がなくなったのだろう。これは、講演の聴衆に限らない。

世界の有名統計集も、その傾向がある。最も権威ある世界のエネルギー統計集であったBP統計も、2020年を最後に石油埋蔵量の掲載を止めた。BP統計自体22年で終了し、IE(Institute of Energy、旧Institute of Petroleum 英国石油協会)が23年からこれを同一内容で引き継いだが、そこにも埋蔵量の記載はない。また、国際エネルギー機関(IEA)の年報に当たる世界エネルギー展望(WEO:World Energy Outlook)も、23年から世界の石油埋蔵量の掲載が消えた。そのため、信頼性のある石油埋蔵量の統計は、業界専門誌であるOGJ(Oil & Gas Journal)くらいしかなくなった。

「埋蔵量」は誤訳?

さらに、同様に、「石油はあと50年ぐらいで枯渇すると聞きましたが、本当ですか?」という質問も聞かれなくなった。

確かに、石油の消費者としては、心配して当然のことであったと思うが、この質問にはその前提に大きな誤解がある。 確かに、「あと50年」というのは、可採年数のことではあるが、その計算前提である埋蔵量への誤解、そして、無関係である可採年数と枯渇を結び付ける誤解だ。著者も、全国各地でエネルギー関係の展示館を訪問したが、「石油はあと50年で枯渇」という説明は何か所かでお目にかかった。一般聴衆が誤解するのは無理もない。資源エネルギー庁も、この点が気になったのか、7~8年前の電気新聞社主催の「エネルギー壁新聞コンクール」の表彰式講評で、可採年数と枯渇までの年数は無関係である旨、指導者・児童生徒に注意喚起していた。

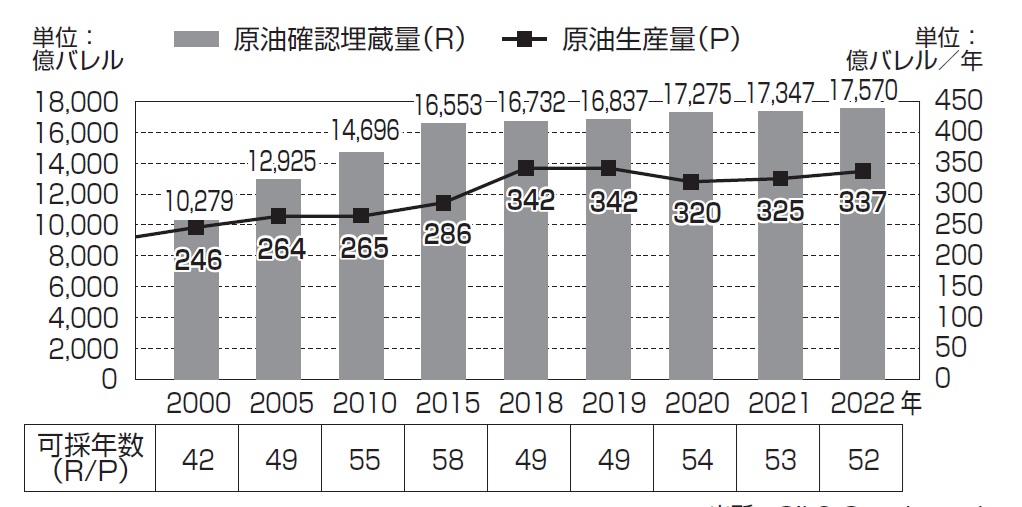

まず、可採年数について、石油埋蔵量(R)を当該年の年間原油生産量(P)で割った数字が可採年数(R/Pレシオと呼ばれる)となる。

次に、分子である「埋蔵量」とは、一般に、「天然に存在する石油のうち商業的に採取(生産・回収)可能と考えられる量」をいう。特に、世界標準とされる石油技術協会のガイドラインによれば、「確認埋蔵量(Proved Reserves)」とは、「地質学的・工学的データの解析により、ある時点以降に、既知の貯留層(石油が生成される地層のこと)から、現状の経済条件、操業技術と政府規制の下で商業的に回収されることが合理的確実さをもって(90%以上の確率で)予想される量」である。通常、単に埋蔵量という場合は、この確認埋蔵量を指す場合が多い。米国証券取引委員会(SEC)も、企業会計の開示基準として、これに準拠している。

したがって、石油埋蔵量とは、物理的存在として地下に埋まっている石油の総量を指すのではなく、発見済みの経済的、技術的に回収(生産)可能な評価量である。そのため、技術進歩、新規油田の発見、原油価格の上昇、あるいは、石油の定義・概念の拡大で増加する。

埋蔵量の増加

事実、過去50年、埋蔵量は趨勢(すうせい)的に増加してきた。OGJ誌によると、2023年末現在、世界の石油埋蔵量は1兆7546億バレルで1975年の2.66倍、可採年数も1975年の34年から50年に増加した。

特に、1980年代終わりに、OPEC生産カルテルの加盟国の国別割当量(生産枠)の「客観的」割当基準として、埋蔵量の採用が検討された際には、加盟国が競って埋蔵量の上方修正を行った。例えば、サウジアラビア政府は、1989年、公称埋蔵量を800億バレル上方修正(約40%増)した。当時石油関係者間では、技術革新により、石油鉱床の資源存在量からの回収率(生産可能比率)を25%から40%に「評価替え」したからだと言われた。一般に、平均的な回収率で35%程度、回収技術によっては5~60%程度まで可能と言われる。したがって、廃鉱・廃油田にも石油は残っている。経済的にペイしなくなっただけである。また、2000年代初め、非在来型石油として、地表面近くに存在する超重質原油が実用化・商業化された際には、カナダ・アルバータ州の「オイルシェール」(シェールオイルとは全く異なる重質油)の登場で、2002年カナダの埋蔵量は1700億バレル増、次いで、アスファルトに近い「オリノコタール」の生産本格化で2010年ベネズエラは1120億バレル追加された。なお、これら超重質原油の埋蔵追加で、ベネズエラはサウジを抜き世界の最大埋蔵国に、カナダはサウジに次ぐ世界第3位の埋蔵国となった。わが国でも、当時、関西電力が発電燃料として、オリノコタールを輸入していた。石油埋蔵量とはそのような性格の概念である。

また、埋蔵量は英語のReservesの訳語であるが、誤訳ではないかと思う。日本語で埋蔵量というと、地球上に存在する物理的存在量をイメージさせる。英語には、存在量に近い概念として、資源量(Resources)という言葉があるが、英語では、Reserve は、ある目的に準備されたものを指す。例えば、商業上は在庫、金融上は準備金、交通・芸能では予約席・指定席、スポーツでは控え・交代選手のことになる。米国の戦略石油備蓄はSPR(Strategic Petroleum Reserves)という。日本語の資源関係の訳語「埋蔵」の語感とは似て非なる概念である。福沢諭吉なら何と訳しただろう。これが、質問の誤解の根本原因にあるのかも知れない。そのため、欧米では、一般に可採年数(R/P)はあまり議論とはならない。確かに資源量の目安ではあるが、むしろ企業や国家の拡大再生産・持続的成長のための資産の指標として意識されてきた。

分母の原油生産量についても、原油の定義・範囲が問題となったことがある。2018年、前述のOGJ誌が、原油の定義をNGL(Natural Gas Liquid、天然ガス液・天然ガソリン)に広げ、可採年数が約60年から約50年に低下し、話題になった。

「ピークオイル」論

埋蔵については、2000年代半ば、世界的にあと数年で世界の石油埋蔵量と生産量はピークを迎え、その後は緩やかに減少に転じるとする「ピークオイル」論が高まり、供給不安・枯渇懸念が大きくなった時期がある。多くの石油業界関係者はこれを信じなかったが、金融系のアナリスト・エンジニアを中心とするピークオイル論に基づく枯渇懸念は、新興国需要の急増・石油市場の金融化・9.11同時多発テロに始まる地政学リスクの高まりなどと相まって、石油供給不安をあおり、原油価格の上昇に拍車をかけた。2008年7月にはNY先物原油は147ドルの史上最高値を記録するというオマケまで付けた。

しかし、2010年代、状況は一変する。「シェール革命」である。存在は知られていたが、技術的・コスト的に生産は無理と思われてきた、シェールガス、シェールオイルの実用化・商業化によって、米国は石油・天然ガスを大増産、10年間で倍増した。また、理論的に両者の埋蔵量は無尽蔵に近いことから、枯渇懸念は後退、「オイルピーク論」は誰も唱えなくなった。これも、石油埋蔵量が議論されなくなった要因かも知れない。

次回は、このシェール革命を取り上げたい。