核融合を可能にしたイノベーション(その2)

加熱装置

岡野 邦彦

元慶應義塾大教授、1990年代から国の核融合関連委員会にも関与

技術開発が手ごわい問題に直面したとき、思ってもみなかった他分野の技術進歩が福音となり、光明が見えることがある。機会を逃さず、たゆまぬ研究を進めることで、ブレークスルーが訪れる。核融合を可能にした技術の1つは、宇宙開発分野からやってきた。

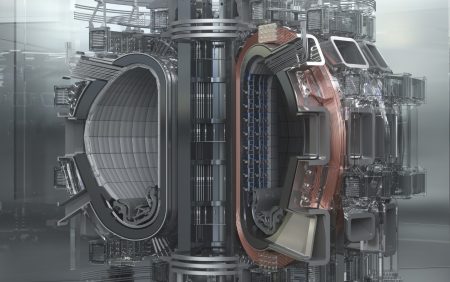

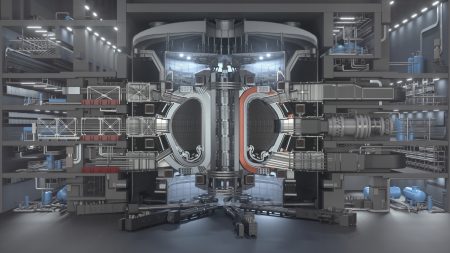

核融合炉では、最初の1億度への加熱と、その後の核融合反応を維持しかつ調整するために、エネルギーの入射装置(以下、加熱装置)が必要である。50万キロワットの熱出力を目標に現在建設中の核融合実験炉ITERでも、入射パワーで合計5万キロワットの加熱パワーを用意している。今回は、その加熱装置開発の歴史で起こったイノベーションを紹介する。

核融合研究が次第に盛り上がりつつあった1970年代のこと。当時は、プラズマの温度は1億度にはまだ遠く、1000万度に到達したころだった。1960年代には100万度だったことからすれば、その進歩は順調に見えたが、実は、大きな課題が残されていたのだ。

当時は、プラズマに電流を流すことで加熱をしていた。原理は電熱器のヒーターと全く同じだ。電気抵抗がある線に電流を流せば、抵抗に比例した熱が発生する。

当初、これは大成功し、プラズマの温度は、たちまちにして1000万度まで来た。しかし、プラズマは温度が上がるほど、抵抗が下がる性質がある。ゆえに、どこかの温度で、逃げていく熱と電流による加熱がバランスしてしまって、それ以上は温度が上がらなくなる。それが1億度以上なら苦労はなかったが、不幸にして、その上限は数千万度であることが、物理的にわかっていた。これでは核融合が起きない。

1970年代、米国ではプリンストン大学プラズマ物理研究所(Princeton Plasma Physics Laboratory, 以下プリンストン大)では、この問題を打破する実験を開始した。電流以外で熱をプラズマに入射すればよい。そのために選ばれたのは、オークリッジ国立研究所(Ork Ridge National Laboratory)がイオンロケットの原理を使って核融合用に開発してきたビーム入射装置だった。

イオンは電圧を使って加速することができる。高速に加速したイオンを噴射してロケットとしたのがイオンロケットである。化学燃焼でジェットを噴出するよりもはるかに高速まで加速が可能なので、ロケット推進の効率が良い。イオンロケットは、日本の小惑星探査機「はやぶさ」にも使われている。

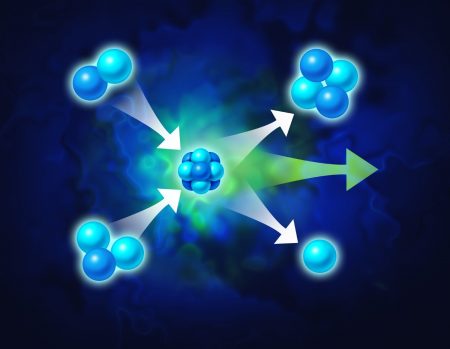

プリンストン大とオークリッジ研が考えたのは、宇宙用よりはるかに強力なイオンビームを作り、それをプラズマに入射するというものであった。ただし、イオンのままでは、プラズマを閉じ込める磁場を横切れないから、イオンを加速した後、電子をイオンに付着させて、中性にしてから入射する。これを中性粒子ビーム入射装置(Neutral Beam Injector、以下NBI)という。宇宙開発で手にしたイオンロケットというイノベーションを、核融合に生かしたのであった。

当時は世界最大の核融合装置だったプリンストン大のPLTという核融合実験装置で行われたこの試みは成功し、1970年代後半には、プラズマの温度は1億度に近づいたのであった。

しかし、NBIの物語はこれで終わりではない。核融合炉への道を阻む大きな問題は、まだひとつ残っていた。先ほど、「イオンを加速した後、電子をイオンに付着させる」と述べたが、この「電子をイオンに付着させる」部分の効率は、加速電圧が上がるとどんどん下がり、20万ボルトを超えるとゼロになってしまうのだ。ITERや核融合実用炉に必要な加速電圧は100万ボルト以上だから、このままではNBIは核融合炉に使えない。

ここでも、もう一つ、イノベーションの種があった。「負イオンを使う」という方法だ。通常の水素のイオンは、プラスの電気を持つので、記号で書けばH+と書かれる。負イオンを使うとは、「H-イオン」を加速しようというのだ。物理好きな人なら、「反陽子を加速するのか?!」と思うかもしれない。だが、この負イオンは、反陽子ではない。普通の水素イオン(H+)に、電子(e-)を2個付着させることで、無理やりにマイナスイオンにすることが可能なのだ。式で書けば、 H+ + e- +e- = H- である。

図 イオンは磁場に阻まれ、プラズマには入射できない。H+正イオンを加速し、電子を付着させて中性化すれば入射できる。ただし加速電圧が20万ボルトを超えると効率がゼロになってしまう。負のイオンH-を使えば、100万ボルトの加速でも、加速後に中性化する効率が60%を超える。

この負イオンを100万ボルトで加速してから、電子1つをはぎ取れば、中性粒子ビームとなる。二つも電子を付着された負イオンは不安定なので、その電子をひとつ引きはがすのは簡単で、その効率は100万ボルトの場合でも60%くらいある。

このような負イオンの性質は1970年代から知られていたが、そもそも負イオンを高効率で大量に作る方法を当時は思いつかなかったので、NBIには使われなかったのだ。

1980年代、それを核融合用加熱装置に使おうと決めてチャレンジをしたのは、日本原子力研究所(現在の量子科学技術研究開発機構)の核融合部門であった。同研究所は、世界最大の核融合装置JT-60を運用しており、その加熱用としての開発を決意したのだ。

多数の苦難を乗り越え、1996年に加速電圧50万ボルトを持つ世界初の負イオン型中性粒子入射装置(Negative-ion NBI、以下N-NBI)が実現した。ITER用の100万ボルトのN-NBIは、この実績をもとに設計され、日本が責任をもって製作する。

イノベーションの歴史に学べば、一見不連続な飛躍に見える技術であっても、ある日だれかが突然思いつくのではなく、少しずつ進化し、やがて花が開くときが来るものだった。

N-NBIがなければ、おそらくITERは成立しなかっただろう。このイノベーションには50年もの歳月は要したが、地道な開発を積み重ね、ITERでそれが必要とされる時に間に合ったのである。

イオンロケットに着手した時の宇宙開発の研究者は、まさかそれがついには核融合を可能にするとは、想像だにしなかっただろう。技術は、次々に転用され、既存の技術と組み合わされて、全く新しい技術を生み出してゆく。そこには無数の人々の、神の見えざる手に導かれた協業がある。