エネルギー基本計画-温暖化対策が招く「急坂を転げ落ちる」日本

欧州では黄色ベスト運動再燃の懸念も

山本 隆三

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授

2018年秋フランスでは、ガソリン、軽油に課税されている炭素税の引き上げを巡り黄色ベスト運動と呼ばれる大きな反対運動が起きた。運動が少し落ち着いて来たころに国際エネルギー機関(IEA)の本部訪問のためパリを訪れたところ、シャンゼリゼ大通りが封鎖されていたため、シャンゼリゼの真ん中を歩くという思いがけない経験をすることになった(写真)。欧州連合(EU)が2030年温室効果ガス削減目標達成のため対策を進めれば、黄色ベスト運動が再燃するとの懸念が出ている。

7月14日欧州委員会は、2030年の排出削減目標、1990年比55%減を達成するための基本方針、新法案と欧州指令の改正案を発表した。結果、産業界と一部政府から、対策により引き起こされるエネルギー価格上昇が産業と欧州の5000万人といわれる貧困層に大きな影響を与えることを懸念する声が上がった。なかでも、フランス政府は黄色ベスト運動の再燃を恐れていると言われている。

日本でも7月21日、改定するエネルギー基本計画の素案が公表された。事前に報道されていたように、2030年の電源構成における再生可能エネルギーの比率が、現状計画の22%~24%から36%~38%に引き上げられた。市場経済の国でしかも自由化している発電事業の目標を政府が決めるのは、不思議かもしれない。政策である程度誘導できる再エネ比率はまだしも、石炭火力19%、天然ガス20%、石油2%の構成をどうすれば自由市場で達成できるのだろうか。市場経済の国で構成目標を決めることに意味はあるのだろうか。

と、基本計画に疑問はあるが、ここでは、政府が誘導可能な再エネ比率を中心に、その影響を考えてみたい。自給率向上、二酸化炭素(CO2)削減効果のプラスの側面は当然あるが、エネルギー価格上昇が経済に大きな影響を与える可能性がある。フランスのような黄色ベスト運動の発生は日本ではないだろうが、家計と産業に大きな影響を与え日本経済衰退への道を招く計画になりかねない。かつて、民主党政権で内閣官房参与の役職についていた演劇作家が、コロナ禍の中で「製造業の場合は、景気が回復してきたら増産してたくさん作ってたくさん売ればいいですよね。でも私たちはそうはいかないんです」と発言し、製造業に対する理解がないと炎上した。この作家は、「下り坂をそろそろと下る」という本をかつて出版したが、そんな呑気な話ではない。「急坂を転がり落ちる」ことになる可能性もある。

再エネ導入はどれだけの負担をもたらすのか

2012年の固定価格買取制度(FIT)導入以降、毎年のように賦課金額は上昇してきた。導入時の説明では家庭の負担額はひと月当たりコーヒー1杯程度と言われていたが、今は標準家庭で1年間1万円を超えている。それでも、ひと月当たりコーヒー数杯分かもしれない。しかし、導入時から十分な説明が行われていないことがある。企業が負担する賦課金額、つまり産業への影響を通し、私たちの収入、給与に、家庭用よりもはるかに大きい影響を与えていることだ。製造業の従業員が支払う賦課金額は、1人当たり年間10万円を超えていると推測される。

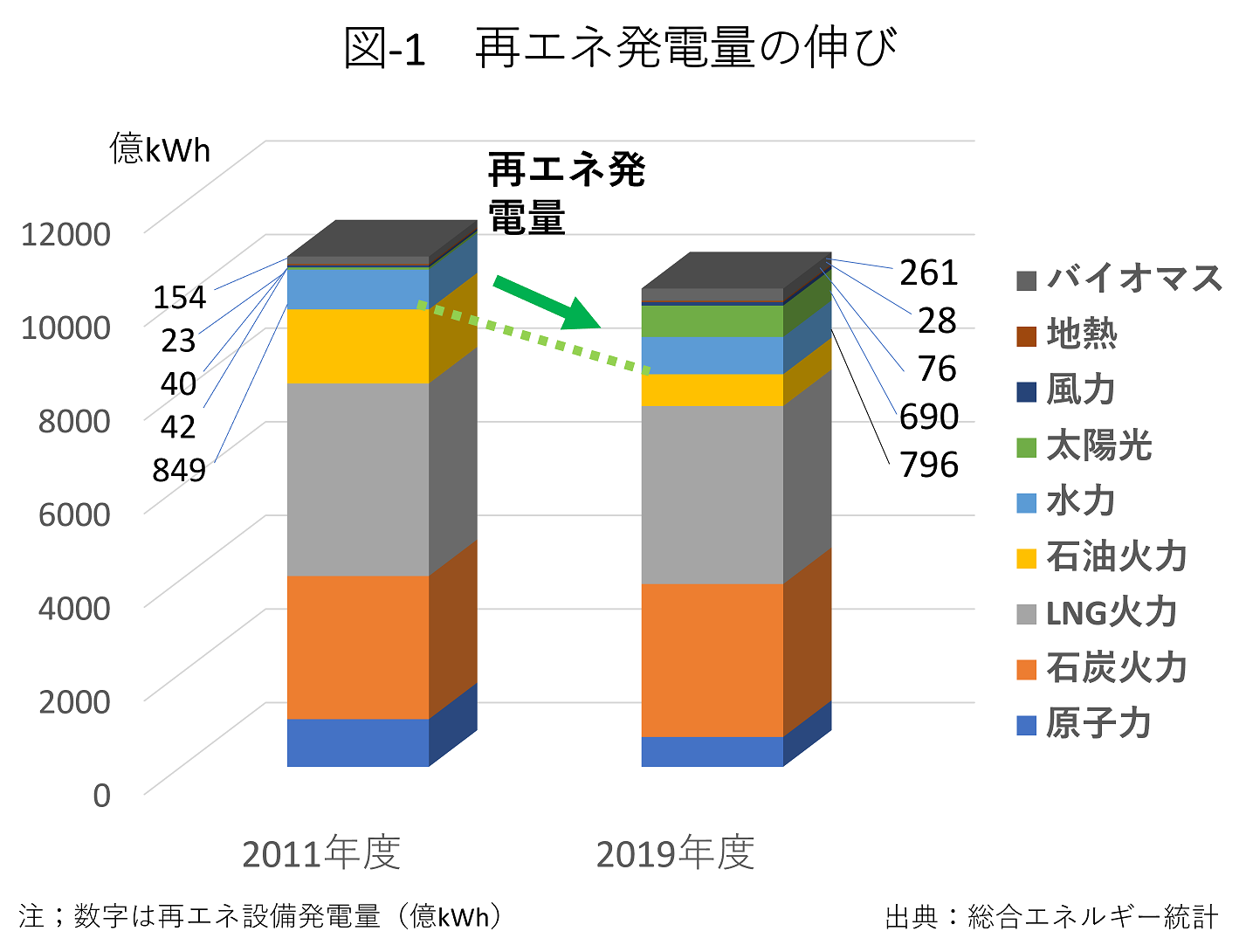

FIT導入後、太陽光発電設備を中心に再エネ設備の導入量は急増した。2019年度の実績では、水力発電の全発電量に対するシェア7.8%を含め再エネ比率は18.1%に達している。大きく発電量を伸ばした太陽光発電は、FIT導入前の14倍以上に増え、水力を除く再エネの発電量は3.8倍になった(図-1)。太陽光発電設備を筆頭とする再エネ設備の導入を支えたのがFITだ。その結果、消費者の負担額は大きく増加した。

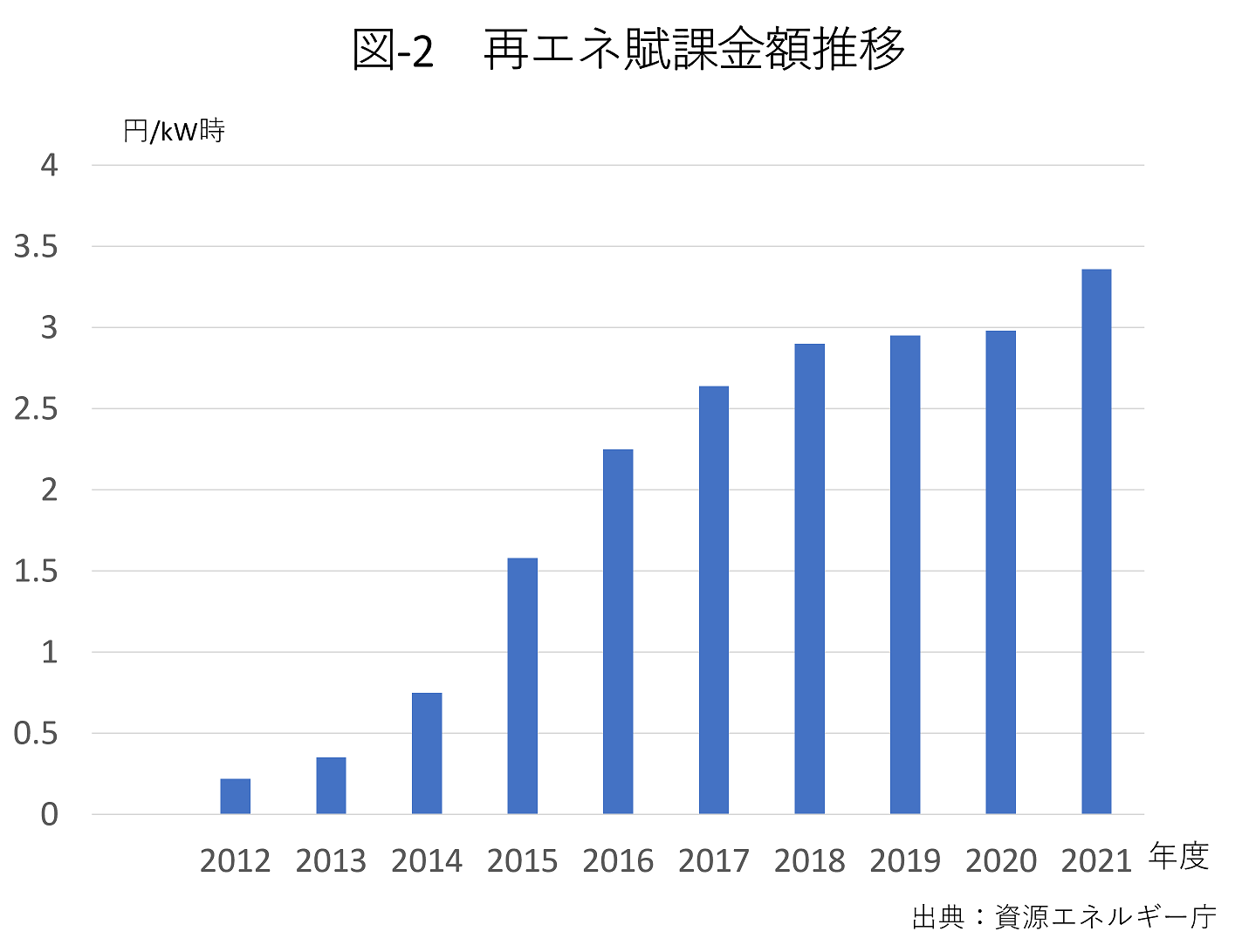

2012年度再エネからの電気の買取価格約2500億円、内賦課金額1300億円、1kWh当たり0.22円、標準家庭負担額月当たり57円で始まった制度だが、再エネ設備導入量の増加につれ消費者負担額も増えた。2021年度買取額3兆8400億円、賦課金額2兆7000億円、1kWh当たり3.36円、標準家庭負担額は月額870円、年間1万円を超えるレベルとなった。図-2が賦課金額の推移を示している。

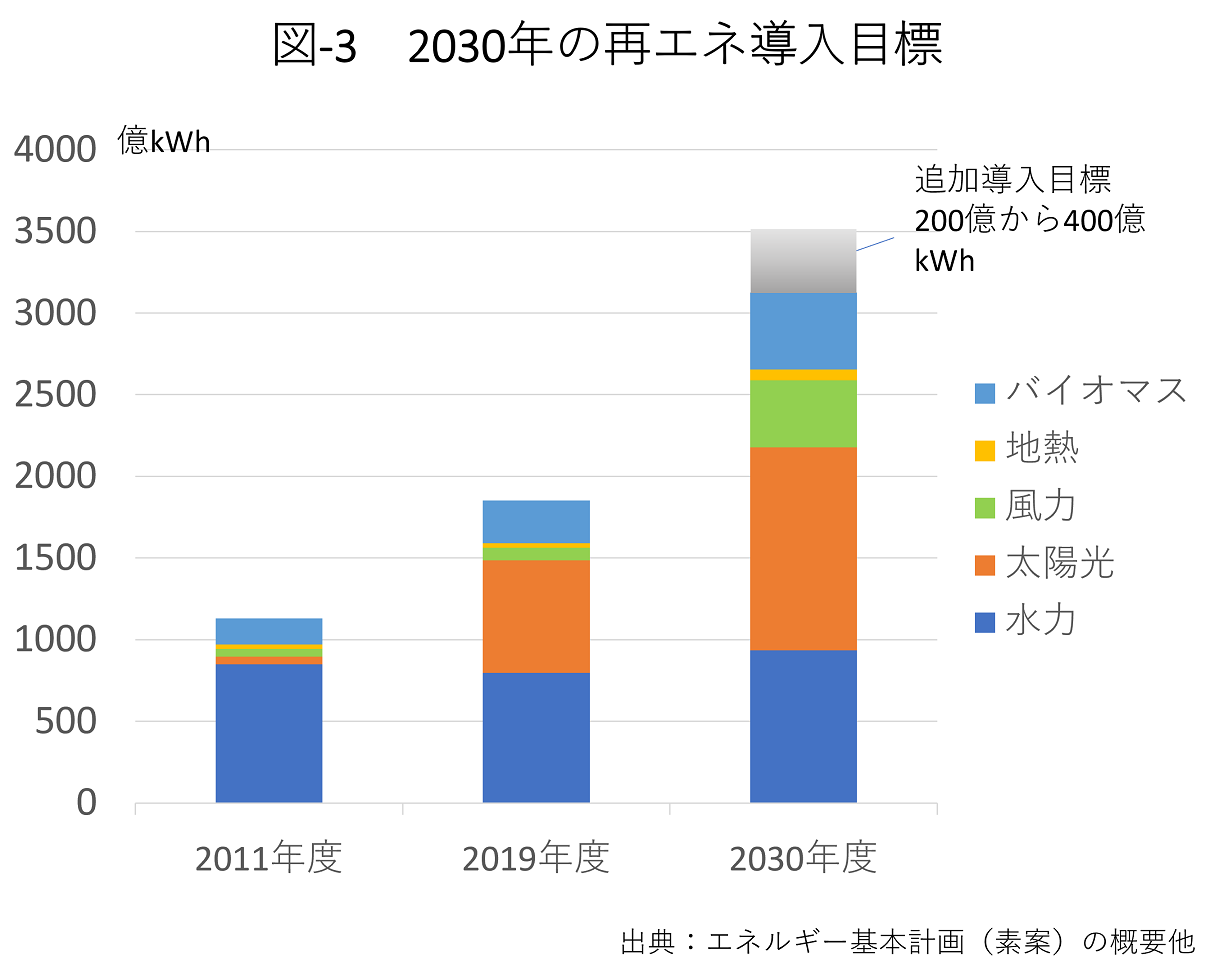

2030年の再エネ比率は今の2倍になるが、大規模水力発電の開発余地は殆どないと思われることから、風力と太陽光中心に水力以外の電源を約3倍に伸ばすことが必要になる。その費用はいくらになるのだろうか。素案では2030年の再エネ発電量目標が示されている。太陽光発電量は現状の2倍弱、1244億kWh、陸上風力302億kWhと洋上風力107億kWhを合わせると風力発電量は現状の5倍以上。再エネによる発電量目標は合計3126億kWhに達する。さらに200億から400億kWh程度の再エネ発電量の上乗せを図り、36%から38%の比率を目指すとされている(図-3)。

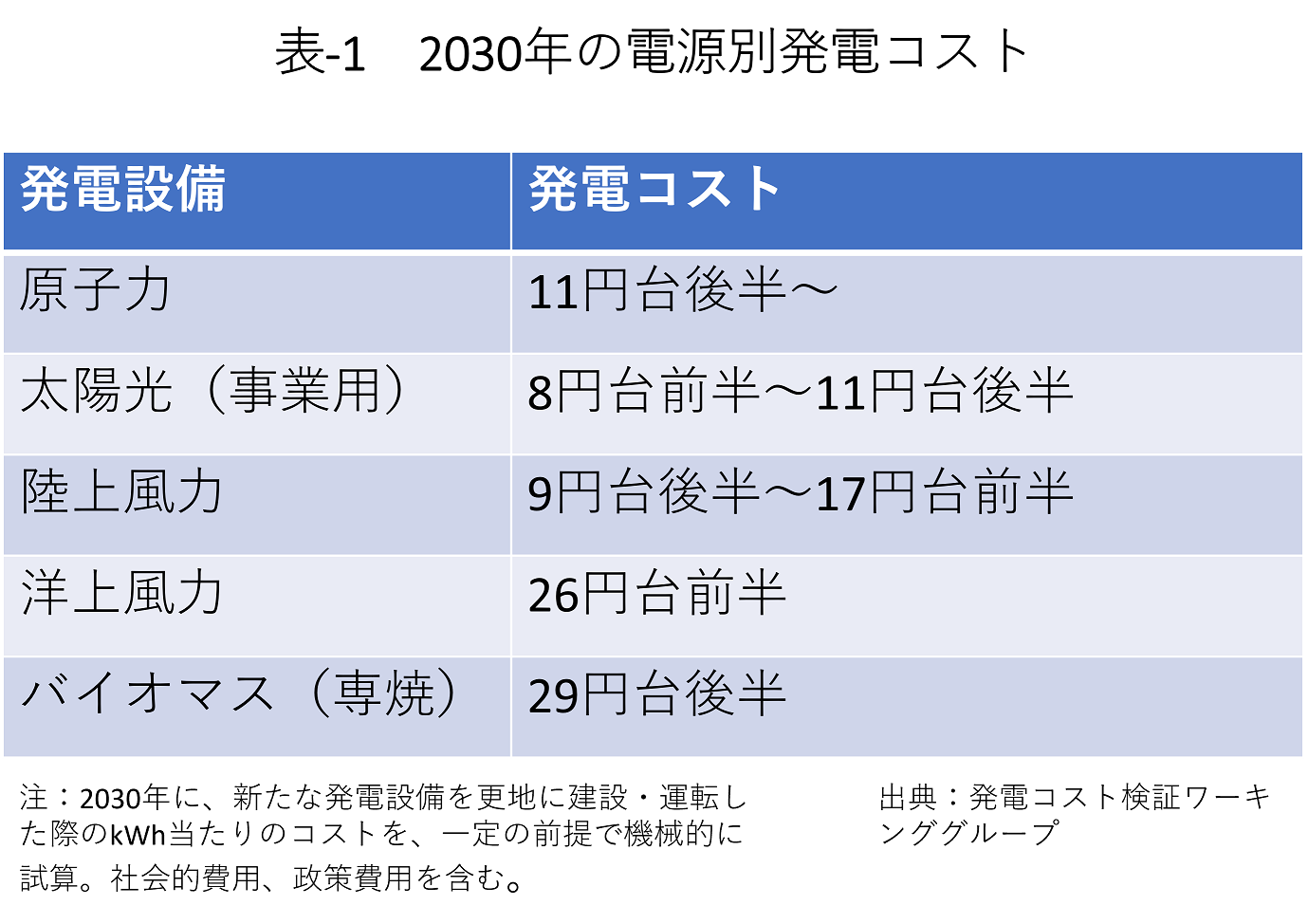

2030年の電源別発電コストにおいて太陽光が原子力を下回ったと先日報道されたが(表-1)、発電コストのみの試算であり、不安定な電源である太陽光、風力の導入により増加するコスト、例えば、火力発電所の稼働率低下に伴い発生するコスト、あるいは揚水発電、蓄電池などの蓄電に必要なコストは含まれていない。現状のFITでの買取価格と期間は、表-2の通りであり、再エネ導入は、当面賦課金額を上昇させることになる。特に、全国で促進地域が設定されるなど期待が高く、素案で2030年導入目標量370万kWとされている洋上風力の導入が進めば、賦課金額が大きく影響を受ける可能性がある。

再エネ導入量増加による産業界への影響は大きい

製造業が負担する電気料金は年間4兆円に達している。東日本大震災による原発の停止による燃料購入費の増大により電気料金が値上がりしたことから、その負担額は増えた。2014年後半から始まった燃料価格の下落に伴い電気料金も下がったが、いま、また上昇傾向にある。その大きな理由は再エネ賦課金額が上昇していることだ。産業用電気料金の2割近くは賦課金額に相当する。東日本大震災前からの製造業が負担する従業員1人当たりの年間給与、電気料金、賦課金額の推移を表-3に示した。電気料金の給与に与える影響は小さくない。さらに、賦課金額が電気料金を通し給与にかなり影響を与えていることも明らかだ。

電気料金と賦課金額の影響を受けるのは、当然だが製造業だけではない、スーパーマーケット、デーパート、量販店などの光熱費は、従業員1人当たり年間数十万円から100万円近いと推測される。その内十数万円は賦課金額に相当する。2030年に水力を除く再エネ設備の発電量が3倍になるとすれば、電気料金はいくらになるのだろうか。

加えて、仮に火力発電所からの発電量を抑制するため排出されるCO2に課税する炭素価格が導入されれば、電気料金はさらに上昇する。例えば、EU排出権市場でのCO2価格と同レベルのCO2 1トン当たり7000円の炭素価格が導入されれば、石炭、LNG、石油火力の発電コストは、それぞれ6.6円、4.2円、5.2円上昇し、家計にも産業にも大きな影響を与える。

産業振興も期待できない。太陽光発電パネルの8割以上は、主として中国からの輸入だ。日本企業が、製造しなくなった風力発電設備をコスト競争力のある形で再度製造することも難しいだろう。これも価格競争力のある中国製設備の輸入が主になるのではないか。再エネ導入は日本での産業振興につながらない。

温暖化対策として、これだけコストが掛かることを実行すれば、日本経済は急坂を転がり落ちることになる。産業振興につながり雇用を生む温暖化政策を考えるべきだ。例えば、米英中露が競って商業化を進めている小型原子炉(SMR)の米国企業との協業、日本での製造、導入などが候補の一つだ。雇用を生まず、産業と家庭の負担増を招く再エネ導入を温暖化対策の主力として本当に進めるのだろうか。