IEAはエネルギーの現実を見据えたメッセージを

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

IEAという国際機関は筆者にとって特殊な位置づけを占める。1982年に通産省に入ったときの配属は資源エネルギー庁国際資源課でIEAのNatural Gas: Prospect to 2000 とWorld Energy Outlook の翻訳作業が最初の仕事であった。その後、更に3回にわたって国際資源課(現在の国際課)に勤務し、その都度、IEAと緊密に協力してきた。更に1996-99年にはパリのOECD代表部エネルギーアドバイザーとしてIEAと日本政府の連絡調整にあたり、2002-2006年にはIEA国別審査課長としてIEA事務局で働いた。現在の事務局長ファティ・ビロルとは1996年に初めて会って以来の友人である。したがって資源エネルギー庁国際課とならんでIEAは筆者にとっての「故郷(ふるさと)」のような存在なのである。

筆者のIEAに対する愛着、その分析能力に対する評価は人一倍であるが、最近のIEAについて「もの申したい」点もある。それは気候変動アジェンダへの過度な傾斜である。先日、中山寿美枝氏のIEA Global Energy Review 2020 に関する記事が出て大変興味深く読んだ注1) 。中山氏はプレスリリースの中で本文にない「再エネ、省エネ、バッテリー、水素、炭素回収といったクリーンエネルギーを経済回復計画の中心にすえる」という表現があることに関し、「書いてもいないことを宣伝することは価値ある客観的な分析をゆがめ、価値を貶めるものではないか」と疑問を呈している。

IEAがコロナ禍からの経済回復の中心軸にクリーンエネルギー技術を据えるべきとの主張をするのは初めてではない。コロナが欧米で深刻度を増していた3月14日、ファティ・ビロル事務局長はIEAのホームページにおいて「クリーンエネルギーをコロナウィルスに対抗した景気刺激策の中核に据えよ(Put clean energy at the heart of stimulus plans to counter the coronavirus crisis)」という意見広告を出している注2) 。その中では「太陽、風力、水素、バッテリー、CCUSといったクリーンエネルギーの開発、普及のための大規模投資を政府の計画の中心とすべきだ。これは景気刺激とクリーンエネルギーへの転換の2つの便益をもたらす」と述べている。IEAは4月24日にデンマークと共に再エネと省エネに焦点をあてたヴァーチャル会合を行っているが、それに先立って4月23日にビロルIEA事務局長とヨルゲンセン・デンマーク気候変動エネルギー大臣連名で出された意見広告注3) には「雇用創出とエネルギー転換に関する野心的なアジェンダを掲げよ。公共部門がクリーンエネルギー投資の主導的役割を果たすべき。省エネ、再エネ、バッテリーは経済回復の中心であるべき」というメッセージが掲げられている。

このようにGlobal Energy Review に明記してあるかどうかは別として、「クリーンエネルギーを経済回復の中心に」という考え方はIEAの確立された方針だといってよいだろう。筆者はそれ自体に異を唱えるつもりはない。方向性として脱炭素化を目指すことは正しいし、そのために政府が役割を果たすべきこと、特にコロナ禍で経済が疲弊しているときに政府による公共資金投入において費用対効果を検証しつつ、クリーンエネルギー転換にも貢献するメニューを入れることは合理的であると考える。

他方、筆者が強い違和感を覚えたのは3月14日の意見広告の中にある「2019年が世界のエネルギー起源CO2のピークとして記憶されるようにすべきである。それは世界のCO2排出量がこの10年で減少するよう、今から行動をとるということだ(We need to make sure 2019 is remembered as the definitive peak in global emissions, and that means taking action now to put them into sustained decline this decade)」という部分である。世界のCO2排出量はスペイン風邪、世界恐慌、第二次大戦、石油危機、リーマンショックのような時期を除いて一貫して増大を続けてきた。Global Energy Review にあるように2020年のCO2排出量が仮に8%減少したとしても経済が回復すれば再び増大に転ずることは自明である(事実、いち早くコロナ禍を脱したと称している中国の石炭消費はコロナ以前の水準に戻りつつある)。筆者は2019年レベルまでCO2排出量が戻らないとすれば、脱炭素化が成功していると喜ぶよりも、世界経済の回復が遅れていることを心配する。政治的メッセージとはいえ、「2019年がピーク年として記憶されるようにすべき」と言うのは、CO2排出減を至高の目的とする環境NGOであるならばともかく、エネルギー安全保障、経済成長、環境保全のバランスをとった政策分析を旨とすべきIEAのメッセージとしてはいかがなものかと思う。

より敷衍すれば、IEAは石油危機を契機に設立され、その最大の柱はエネルギー安全保障であるはずだが、最近のIEAは温暖化防止の比重がバランスを失して増しているように感ずる。国際機関とは加盟国を写す鏡のような存在である。加盟国が特定の方向に傾斜すれば、加盟国の構成する理事会で活動方針が定められる国際機関もそちらに傾斜する。特にIEA加盟30カ国のうち、22カ国が欧州である。欧州グリーンディールやグレタ・トウーンベリ現象に象徴されるように欧州において環境原理主義が台頭する中で、パリに本部を置くIEAが影響を受けないはずはない。加えてIEAの活動は加盟国の拠出予算のみならず、任意拠出にも大きく依存する。筆者自身がIEA勤務時にも経験したが、欧州諸国が再エネプログラム等に傾斜した任意拠出を行い、それで再エネや環境に傾斜したスタッフが雇用されれば、IEAのアウトプットにも影響が出るだろう。

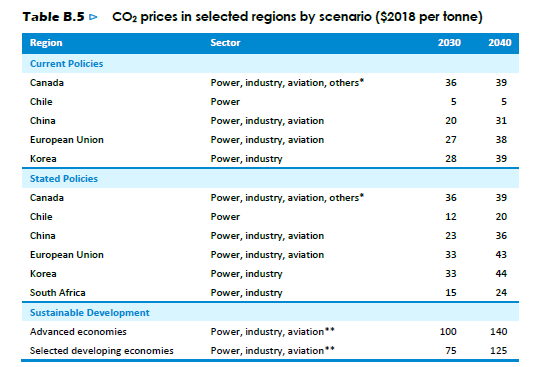

実は筆者はWorld Energy Outlook に盛り込まれている450ppmシナリオやパリ協定の温度目標と整合的な持続可能発展シナリオ(Sustainable Development Scenario)についても懐疑的である。世界のエネルギーをめぐる現実との間の乖離が大きすぎるからである。両シナリオでは今後のエネルギー需要増大の大宗を占めるアジア諸国において広く使われている石炭がほぼ駆逐される絵姿になっている。筆者はインドやASEANのエネルギー当局から「大気汚染防止の観点から石炭のクリーン利用は重要だが、石炭は引き続き安価なエネルギー源として一定のシェアを占め続ける」と聞いており、特定の温度目標達成という価値観のみに立脚した両シナリオとは大きく異なる。450ppmシナリオが出始めた頃、WEOの責任者であったファティ・ビロルにその点を指摘したところ、「450ppmシナリオはカンクン協定等で2度安定化を目指すと各国政府が言っていることを踏まえ、『あなた方のいっていることをエネルギーの世界に翻訳するとこういうことですよ』ということを示すものだ。実現可能性はほとんどないということを裏から説明するようなものだ」と言っていた。しかし意図はともあれ、450ppmシナリオは一人歩きをはじめ、それを根拠に石炭バッシング、再エネ導入拡大が声高に唱道されるようになった。更に450ppmシナリオに替わって登場した持続可能シナリオを見ると、「1.5度~2度安定化と大気汚染防止、エネルギーアクセス等、他の持続可能目標との同時達成が可能だ」とのメッセージを発信している。これは「各国政府の言っていることを翻訳すればこうですよ」という450ppmシナリオの位置づけに比較すると、IEA自身が積極的に持続可能シナリオの実現を唱道するようになったことを意味する。IPCC1.5度特別報告書が「1.5度目標を追求すれば他の持続可能目標とのシナジーがトレードオフよりも多い」とのメッセージを出したことを想起させる(ちなみにこのメッセージはシナジーを論じた論文の方がトレードオフを論じた論文よりも多いというおよそ非論理的な手法に依拠している)。しかし「1.5度~2度シナリオを追求すれば、他の持続可能目標もうまくいく」といった結構ずくめの議論が成立するならば誰も苦労はしない。問題は持続可能シナリオの場合、レファレンスシナリオである公表政策シナリオ(Stated Policies Scenario)に比して先進国も途上国も3倍近い炭素価格を設定しなければならないことである。下表に示す通り、持続可能シナリオの炭素価格(最下段)は2040年にほぼ世界全体で100ドルを大きく超えている。わずか10ユーロ/t-CO2の炭素税引き上げに強く反発したイエローベストの例を持ち出すまでもなく、このレベルの炭素価格が現実的かどうかは大いに疑問がある。

筆者の目から見れば、トップダウンで特定の温度目標達成を前提としたIEAの450ppmシナリオや持続可能発展シナリオよりも、ボトムアップで技術の導入可能性を加味した日本エネルギー経済研究所の「世界とアジアのエネルギーアウトルック注4) 」の技術進展シナリオの方がよほど現実味があると思う。

思うにIEAもパリ協定、特にお膝元の欧州で起きている環境至上的な動き、金融セクターにおける化石燃料排除の動き等の「風」を読みながら、実現可能性はともかくpolitically correct な立ち位置をとらねばならないということであろう。加盟国あってのIEAである以上、それはある程度避けられない。

またIEAは原子力、CCSを排除し、省エネ、再エネ、再エネ由来の水素しか認めない欧州の偏狭な環境NGOとは一線を画し、温暖化防止のための原子力の運転期間延長やCCUSの重要性を強調しているし、化石燃料の上流投資の低下が将来の需給バランスに与える影響への警鐘を鳴らす等、決して環境一辺倒になっているわけではない。むしろビロル事務局長は欧州環境派からのプレッシャーによく耐えているというべきかもしれない。

筆者は旧知のビロル事務局長のプラグマティズムと分析能力を深く尊敬するものである。であるが故に「化石燃料のフェーズアウトは皆が考えるほど容易ではない」等、環境派の期待とは合致しなくても、エネルギーの現実に立脚したメッセージを出してほしいと期待している。再エネのPR機関であるIRENAのようになってしまったのでは、IEAの存在意義はなくなってしまう。