石油におけるエネルギー安全保障

調達面と流通面での安定供給

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(「月刊ビジネスアイ エネコ」2019年5月号からの転載)

「令和」の時代は、わが国の石油産業にとって、石油需要の減少の加速化や、本格的なエネルギー転換が予想される厳しい時代になることだろう。

今回は、そうした状況を踏まえ、石油におけるエネルギー安全保障(安定供給の確保)について検討するとともに、石油産業のこれからの役割を考えてみたい。

エネルギー安全保障の意味

国際エネルギー機関(IEA)はエネルギー安全保障について「エネルギー源を取得可能な価格で、中断されることなく入手できること」と定義している。そのエネルギー安全保障には多くの側面があり、「長期的なエネルギー安全保障としては、主に、経済発展と環境の必要性に応じて、エネルギー供給のためのタイムリーな投資を取り扱う。他方、短期的なエネルギー安全保障としては、需給バランスの突発的な変動に迅速に対応できるエネルギーシステムの能力が焦点となる」としている。

資源エネルギー庁は、エネルギー安全保障の意義を「国民生活、経済・社会活動、国防などに必要な『量』のエネルギーを、受容可能な『価格』で確保できること」としている。

エネルギー安全保障には、いろいろな定義や見方があるが、IEAと資源エネルギー庁の定義は、「必要とするエネルギーを適正な価格で確保する」という点で共通しており、おそらくそれが最大公約数なのだろう。

安定供給が重視される理由

エネルギー安全保障では、特に石油の安定供給が議論の対象になることが多い。なぜなのか。世界的にも、国内的にも、エネルギーミックス(構成)で石油が最大シェアを占めているにもかかわらず、過去に二度の石油危機があるなど、供給削減事態が発生してきたからだと考えられる。ここでは、石油の優位性とその役割の重要性、石油資源の偏在に起因する供給リスクを検討したい。

(1)需要面からみた石油製品の重要性

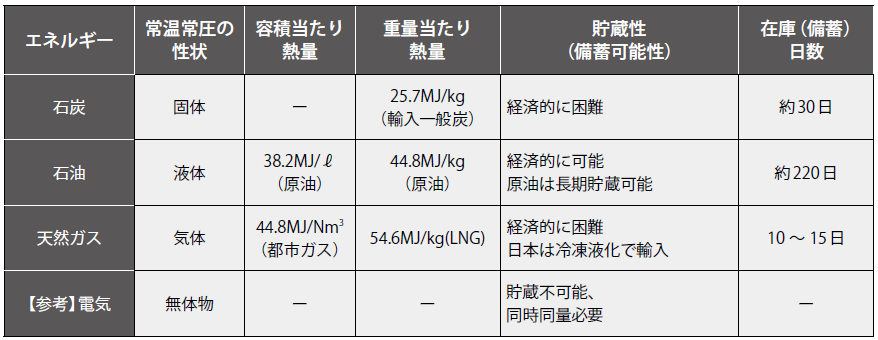

石油は、輸送・貯蔵・取り扱いが容易で、単位重量・容積当たりのエネルギー密度が高いという特徴がある(表1)。地中から産出される原油は、単体では燃焼以外の用途に利用できないが、精製工程を経て動力源や熱源、原料など多種多様な用途に利用できる製品になる。

液体であるため、供給でスケールメリット(規模の経済)が働き、大量生産・大量消費に適している。輸送用燃料では、最近まで石油がほぼ独占する(代替財がない)状態だった。農業や漁業においても、石油は必要不可欠である。また、軍事面でも石油は必要不可欠な戦略物資となっている。

第1次石油危機(1973年)以降、石油消費国では「脱石油」が唱えられたが、いまだに石油が一次エネルギー供給のトップシェアを占めている。これは、石油がエネルギーの中で確固たる優位性を持っているからにほかならない。

(2)供給面からみた石油資源の偏在性

こうした優位性を持つ一方で、石油には資源分布の偏在性という致命的な欠点がある。

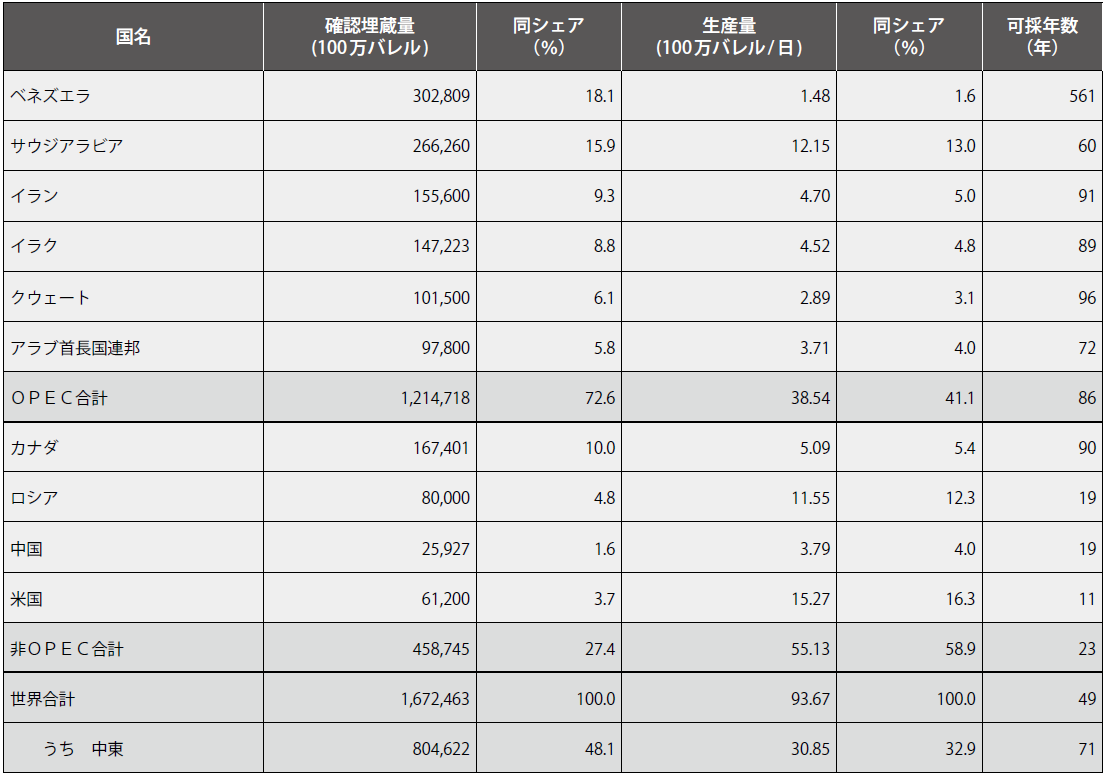

石油は、①太古の生物が堆積し、②石油根源岩で炭化水素に熟成され、③地殻変動の偶然で石油貯留岩に移動・集積されることにより生成される。そのため、石油資源は主に中生代の堆積盆地に集中している。北アフリカから中東、中央アジア、シベリア、南北アメリカに至るエリアである。特に、中東地域には世界の埋蔵量の約半分が賦存している(表2)。

その中東地域は、巨大油田が発見されるはるか以前から、東西交易の結節点として地政学上の要衝になっており、紛争が絶えることがなかった。そんな中東地域で第2次世界大戦前後から、大規模油田が次々発見され、大戦後は日欧など先進石油消費国の一大エネルギー供給地域になった。

中東地域ではその後も、アラブ(パレスチナ)対ユダヤ(イスラエル)、スンニ派(サウジアラビア)対シーア派(イラン)など、いろいろな対立軸で紛争が多発している。

特に、1973年10月の第4次中東戦争では、イスラエルと戦うエジプト・シリア連合軍を支援するため、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)が、米国やオランダなどのイスラエル支援国への石油禁輸を通告(石油戦略を発動)し、第1次石油危機が発生した。先進国はパニックに陥り、原油価格は危機直前の1バレル=約3ドルから1974年2月には約12ドルまで約4倍も高騰した。

また、イラン革命でホメイニ師率いるシーア派イスラム政権が1979年に成立したことに伴う混乱と、翌80年からのイラン・イラク戦争によって、一時的に約450万バレル/日(BD)の原油出荷が停止し、第2次石油危機が発生した。サウジやアラブ首長国連邦(UAE)などが緊急増産を実施したが、原油価格は約13ドルから1990年末には約40ドルと約3倍も高騰した。

石油安定供給への取り組み

二度の石油危機を経験し、先進石油消費国では、原油の供給削減時に備えた石油備蓄システムの確立や、石油依存の低減に向けた「脱石油政策」が進められるなど、石油の安定供給確保への取り組みが積極化されるようになった。

(1)IEA設立とその役割

第1次石油危機を契機に、先進石油消費国間の協力組織として、国際エネルギー機関(IEA)が1974年11月、設立された。国際エネルギー計画(IEP)協定に基づく石油の90日備蓄義務と緊急時対応など、エネルギー問題解決のための国際協力が主な活動内容である。

国際条約であるIEP協定は、石油の供給不足に備えて、備蓄・相互融通などの対応策を講じるとともに、輸入原油への依存度を低減することを目的にしている。具体的には、①石油純輸入90日相当分の緊急時備蓄保有義務、②「緊急時石油融通システム」(ESS)の構築、③エネルギー長期協力計画の策定、④国際石油市場に関する情報の収集・活用―などが主な内容となっている。

ESSは、IEA加盟国の全体または一部で一定量(7%)以上の供給削減事態が発生した場合、加盟国間で石油の緊急融通を行うものだが、手続きが硬直的かつ複雑で、米国の独占禁止法との調整が必要になるなど、多くの問題点があった。

イラン・イラク戦争の激化を背景に、IEA理事会は1984年7月、ESSに至らないケースでの柔軟な対応策「協調的緊急時対応措置」(CERM)を承認した。緊急時の初期段階で、加盟国の自主的参加による協調的な備蓄取り崩しや消費抑制などが主な内容だ。

(2)産油国側の変化

二度の石油危機を経て、原油価格は上昇したものの、石油消費国では省エネ・燃料転換により石油消費量の減退が進んだ。その一方で、北海やアラスカなどの新規油田で増産が進み、1980年代半ばには、原油価格と石油消費の低迷により産油国の財政収入が急減し、「逆オイルショック」と呼ばれる状況が発生した。

そのため、サウジなどの湾岸産油国を中心に、需給の均衡を重視することで石油市場の安定を図る動きが活発化し、石油消費国への安定供給を重視する方向が打ち出されるようになった。価格の上昇より、石油需要と販路の安定確保の方が重要との認識である。また、直接投資や貿易関係など、産油国と石油消費国の相互依存関係の深化も、安定供給の重要性に対する認識を深めさせるとともに、産消間の紛争を抑止する機能を果たした。

さらに、サウジやアブダビ首長国では、石油輸送での最大のチョークポイント(隘路)で、わが国の石油輸入における最大のリスクでもあるホルムズ海峡を迂回する石油輸送ルート確保の取り組みも行われている。

サウジは、イラン・イラク戦争でのタンカー攻撃を背景に、サウジ東部の湾岸産油地帯アブカイクから西部(紅海側)の出荷基地ヤンブーまでを結ぶ「東西パイプライン」(延長約1200㎞、能力約480万BD)を1980年代半ばに運用開始し、近年は約200万BDの軽質原油を輸送している。

また、アブダビは2010年代前半、産油地帯アブジャンからホルムズ海峡の外側にあるフジャイラ首長国までを結ぶ「アブダビ原油パイプライン」(延長約370㎞、能力180万BD)を敷設し、フル能力近い水準で運用している。

(3)湾岸危機・戦争での危機管理

石油消費国間の協調体制構築と産油国の認識の変化によって、湾岸危機・湾岸戦争(1990年8月~91年3月)時の危機管理は、成功裏に実施された。

イラク軍のクウェート侵攻(1990年8月2日)直後、国連安全保障理事会は経済制裁としてイラクとクウェートからの石油輸入禁止を決議し、国際石油市場から約400万バレルBDの原油が喪失した。原油価格は、湾岸危機直前の17ドル程度から同年9月には一時39ドル台で推移したが、サウジやUAEの余剰生産能力を活用した緊急増産が実施され、事なきを得た。

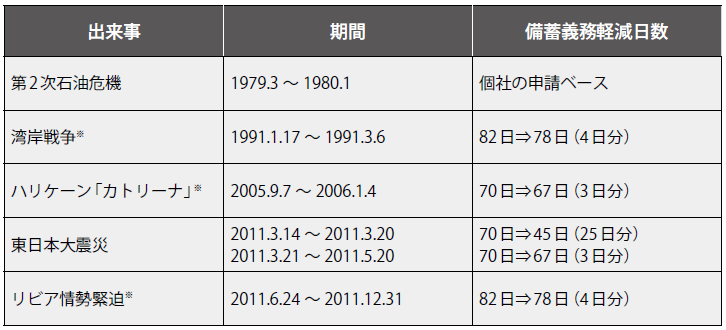

また、1991年1月17日のバグダッド空爆に始まる湾岸戦争では、IEAが事前の合意に基づき、CERMを発動。米国の戦略石油備蓄(SPR)約3300万バレルの放出や、わが国の備蓄法上の民間石油備蓄義務4日分軽減(約240万kℓ=約1500万バレル)などにより、加盟国合計で約150万BD相当の石油の追加供給を確保した。これらの対応により、ニューヨークの原油先物は、開戦日に32ドルから21ドルに暴落した。

原油の供給削減回避策として、産油国の原油余剰生産能力と消費国の石油備蓄の活用が重要であることが実証された格好だ。中東での危機発生が、直ちに石油の供給削減につながらなくなった証左といえる。

(4)ハリケーンと東日本大震災

IEAのCERMは、2005年9月に米国のメキシコ湾岸を襲ったハリケーン「カトリーナ」の際も発動された。米政府の要請に基づいて国際協調が行われ、日本も民間備蓄義務日数が3日分軽減され(表3)、ガソリンや軽油が米国向けに緊急輸出された。

備蓄は本来、産油国からの供給途絶に対応するために考えられたものだが、米国のケースでは災害時にも活用するとの考え方が採用された。

この考え方は、2011年3月に起きた東日本大震災でも採用された。東日本の出荷基地(製油所・油槽所)のほとんどが停止したことから、国内の石油製品備蓄を円滑に供給するため、備蓄法に基づき民間備蓄義務日数が3~25日分軽減された(表3)。

この経験を踏まえ、2012年11月には、改正石油備蓄法が施行され、海外からの石油供給不足への対応に加え、災害による国内特定地域での供給不足への対応が、同法の目的規定に追加された。また、石油会社などに対し、大規模災害発生に備えた「災害時石油供給連携計画」の策定が義務づけられるとともに、ガソリンや灯油などの石油製品備蓄の拡充が行われることになった。

石油の安定供給は、消費者・需要家の手元に石油製品が届いて初めて達成されるものである。東日本大震災を通じて、安定供給の概念が、海外調達面での供給確保だけでなく、国内流通面での供給確保まで拡大されたことは、合理的といえよう。

転換期における安定供給

日本を含め、先進石油消費国では石油需要が減り始めているが、低炭素・脱炭素を目指すパリ協定の発効(2016年11月)など環境制約の高まりは、石油需要の減少をさらに加速させることになるだろう。特に運輸部門では、英国、フランス、中国、インドなど多くの国で自動車の電動化の動きが活発化している。

ただ、仮に乗用車が100%電動化されたとしても、貨物輸送・海運・航空機の燃料や石油化学の原料としての石油需要は残る。さらに、販売される新車が100%電動化されても、ガソリン・ディーゼルエンジンの既存自動車が残っている間は、ガソリンや軽油の安定供給が必要である。

世界の石油会社は現在、ロイヤル・ダッチ・シェルが2035年には世界最大の電力会社を目指すなど、エネルギー転換を前提に、経営基盤の転換や新規事業部門の拡充を目指している。国内でも、JXTGグループが石油中心の事業構造を見直し、当面、再生可能エネルギー事業と水素エネルギーの技術開発に注力するなど、事業転換の動きがみられる。

石油産業は当面、過渡期のエネルギー産業として、大胆な事業転換と石油の安定供給確保に同時に取り組むことになるだろう。

途上国経済の成長で、少なくとも2030年代までは世界の石油需要は伸びるとみられている。その間、産油国や石油会社による上流での継続的な開発投資は不可欠である。危機に備え、原油の余剰生産力は維持されるべきである。

また、日本国内では適正規模の供給網(サプライチェーン)維持も重要である。特に、市町村内の給油所が3カ所以下になっている「SS過疎地」の増加が懸念される。中山間地における給油所は、ガソリンや軽油だけでなく、冬場の灯油宅配や農機具・温室向け燃料の供給拠点、地域の燃料備蓄拠点といった役割も担っており、簡単になくすわけにもいかない。

石油業界は過渡期にあるが、安定供給の観点からは、原油の調達面とともに、石油製品の国内流通網の維持が重要になっていくものと思われる。