カーボンバジェットあと1,000Gtは本当か

── ハイブリッドアプローチを採るパリ協定を維持する観点から考える

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(「環境管理」からの転載:2017年6月号)

パリ協定が採択された瞬間、歓喜の渦に包まれたCOP21会場にあって、筆者はどうしてもそれほどに楽観的にはなれなかった。

パリ協定はいわゆる2℃目標という長期目標を共有したうえで、各国の貢献については各国の自主的な設定を認める。「ハイブリッドアプローチ」とも評されるこの仕組みは、これからのルール設計の過程でトップダウンアプローチの色合いが濃くなれば各国の離脱(協定からの明示的な離脱のみならず、達成に向けた努力の静かなる放棄も含む)を招くであろうし、自主性を過剰に認め公平かつ実効性ある対策努力が引き出せなくなれば、温暖化対策が進まない。

そもそも協定の条文に書き込まれた2℃目標は政治的に生まれ、徐々に気候変動交渉の世界の「常識」として定着したものである。さらに、その2℃目標を達成するためには、気候感度の前提の置き方次第で様々な道筋があり得るが、わかりやすい単一な数字が「守るべき予算」として独り歩きしている。本来は最新の科学的知見に基づいて国際的枠組みが議論されるべきであるが、一旦独り歩きをし始めた数字について科学的根拠を問う議論は、「厳しめに考えておいたほうが良い」というナイーブな声の前にかき消されがちである。

しかし我々の目標に近づくパスは多様に存在することを前提に議論しなければ、パリ協定の仕組みそのものを瓦解させてしまいかねない。温暖化対策至上主義に陥ることは、温暖化対策を進める上で決して得策ではない。

パリ協定の構造と2℃目標、それを達成するために必要とされるカーボンバジェット残り1,000Gtを整理したうえで、現在のUNFCCCでの議論を概観する。

パリ協定の構造

パリ協定はいわゆる2℃目標という長期目標を共有したうえで、各国の「貢献」については自主的な設定を認める。2℃目標は非常に野心的なものだが、それは世界全体の目標なので個々の国の義務には直接的につながらないうえ、個々の国の目標達成は法的義務ではない。世界全体の目標を共有し、各国の自主的な目標設定を認めるこの構造は、トップダウンとボトムアップの「ハイブリッドアプローチ」とも評されている注1)。

京都議定書という一部の国に法的義務を課す枠組みの限界を経験した国際社会がたどり着いた非常によくできた仕組みであるが、危うさも内包している。これからのルール設計の過程でトップダウンアプローチの色合いが濃くなり京都議定書に「先祖返り」するようなことになれば各国の離脱(協定からの明示的な離脱のみならず、達成に向けた努力の静かなる放棄も含む)を招くであろうし、自主性を過剰に認めレビューがうまく機能しないボトムアップアプローチとなれば、公平かつ実効性ある対策努力が引き出せなくなり、温暖化対策が進まない。

2℃目標は相当困難な目標ではあるが、達成についての責任の所在が明らかでないので、合意に至ることができた。目標の非現実性を認識していたとしても、自国以外の努力を期待していたとしても、気候変動に脆弱な国への共感を示し、積極的な発言で喝采を浴びたほうが気持ちが良い。しかし2℃目標を書き込んだことが、パリ協定の「終わりの始まり」になるのではないかという危惧は私の取り越し苦労であろうか。

パリ協定が掲げた「2℃目標」の来歴

パリ協定が採択された瞬間の映像は、ニュースなどでも繰り返されたのでご覧になった方も多いだろう。議長を務めたフランスのファビウス外務大臣(当時)が採択を宣言した瞬間、会場は歓喜に包まれ、地鳴りのような歓声があがった。パリ協定が気候変動に脆弱な島しょ国や温暖化対策を訴える環境保護団体も含めて、万雷の拍手で迎えられた理由の大きな一つが、それまで政治的に唱えられていただけの「2℃目標」を条文に書き込み、正式な位置づけを与えたことにある。

そもそも2℃目標の来歴は非常に政治的なものであった。2℃という数字が最初に公式の場で取り上げられたのは、1996年のEU閣僚理事会であり、その前年に出されたIPCCの第2次評価報告書(AR2)を踏まえて、「地球の平均気温上昇を産業革命以前から2℃を超えないようにすべき,即ちCO2濃度を産業革命前の数値の2倍、550ppm以下に制限すべき」と決定したのである。

このような政治の意思が示された結果、研究者も2℃を達成するにはどうすればよいか、という観点から研究するようになり、いわゆる「2℃シナリオ」の研究数が増えることとなった。こうして次第にCOP以外の国際会議の場でも「2℃」が議論されるようになり、温暖化の世界に徐々に定着したのである。

国連気候変動交渉は長年、2℃目標を意識しながらもそれに正式な位置づけを与えることはなかった。しかし2010年に開催されたCOP16において採択されたカンクン合意で「工業化(筆者補:産業革命)以前に比べ気温上昇を2度以内に抑えるとの観点からの大幅な削減の必要性を認識」注2)とされ、実質的に世界全体の温暖化対策の究極目標のような位置づけとなった。それがパリ協定では正式に世界が共有すべき目標として条文第2条に書き込まれたのである。本誌をお読みの皆さまにはご存知の通り、温暖化国際交渉に科学的な知見を提供する目的で設立されたIPCCによって、2℃目標の達成が勧告あるいは推奨されたというものではない。

2℃目標達成のための道筋

このように政治的に生まれ、気候変動交渉の世界の「常識」となった2℃目標は、大きな方向性を示す努力目標として政治的に使われるのであれば何ら問題はない。しかし、パリ協定に書き込まれたことで、これを必達目標とし、これを実現させるためのバックキャスティングの議論が盛んになりつつある。

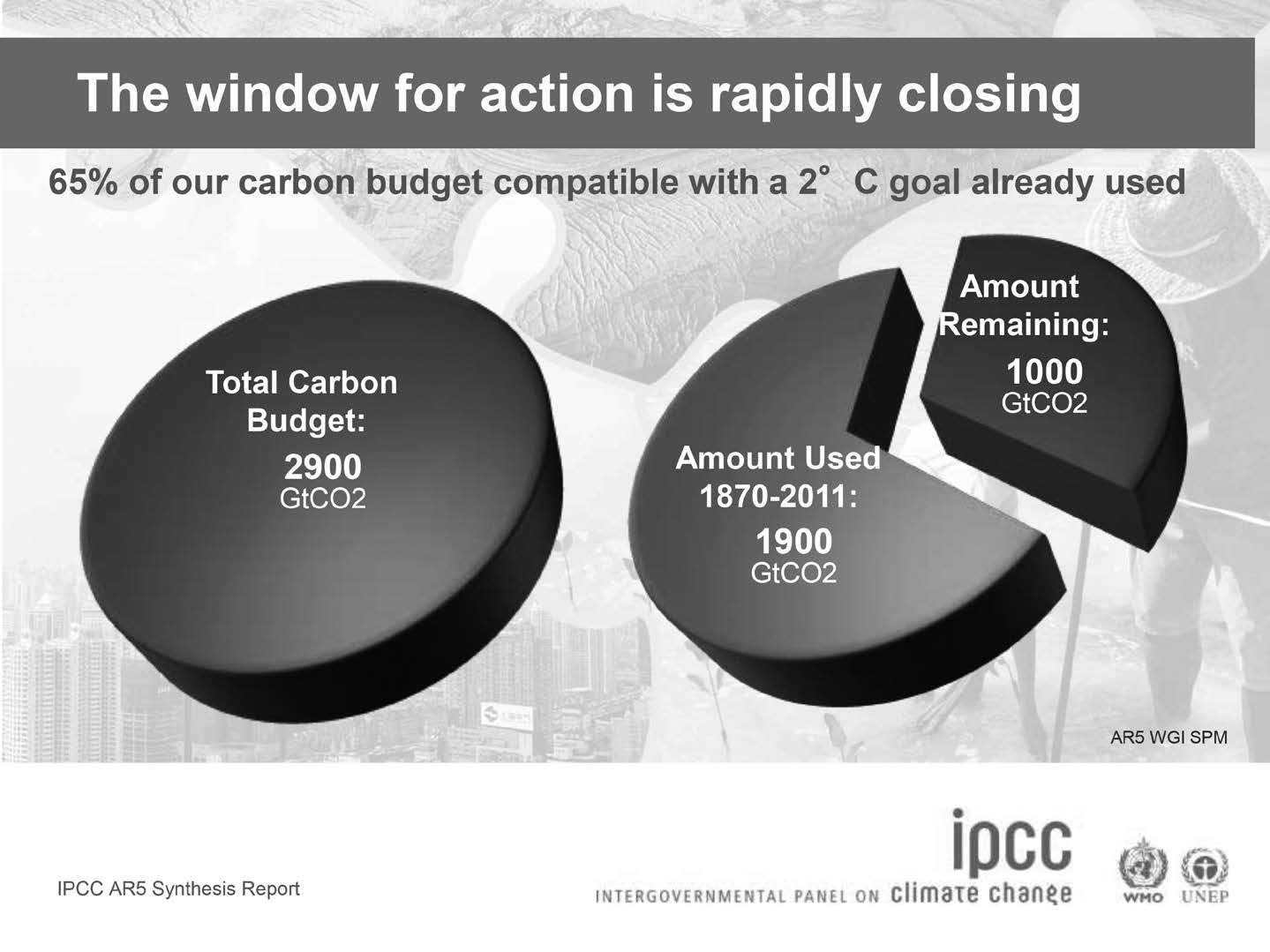

その最たるものが「カーボンバジェット残り1,000GtCO2」論である。これが広く認識されるようになったのは、IPCCの第5次評価報告書について、IPCCの前事務局長であるパチャウリ氏を始めとするIPCCビューロー(議長団)が行った記者会見で使用された下記の説明に起因するところが大きい。

2℃目標達成のためには、許される人為的なCO2排出は2,900GtCO2以内であり、既に1870年から2011年までに1,900GtCO2が排出済みであることから、残りの「予算」は1,000GtCO2のみであるとするシンプルな説明は人々の心に強く残ったのである。しかし、IPCC議長団がこの後に続く説明でも述べている通り、AR5でこのような単純な推計は行われていない。

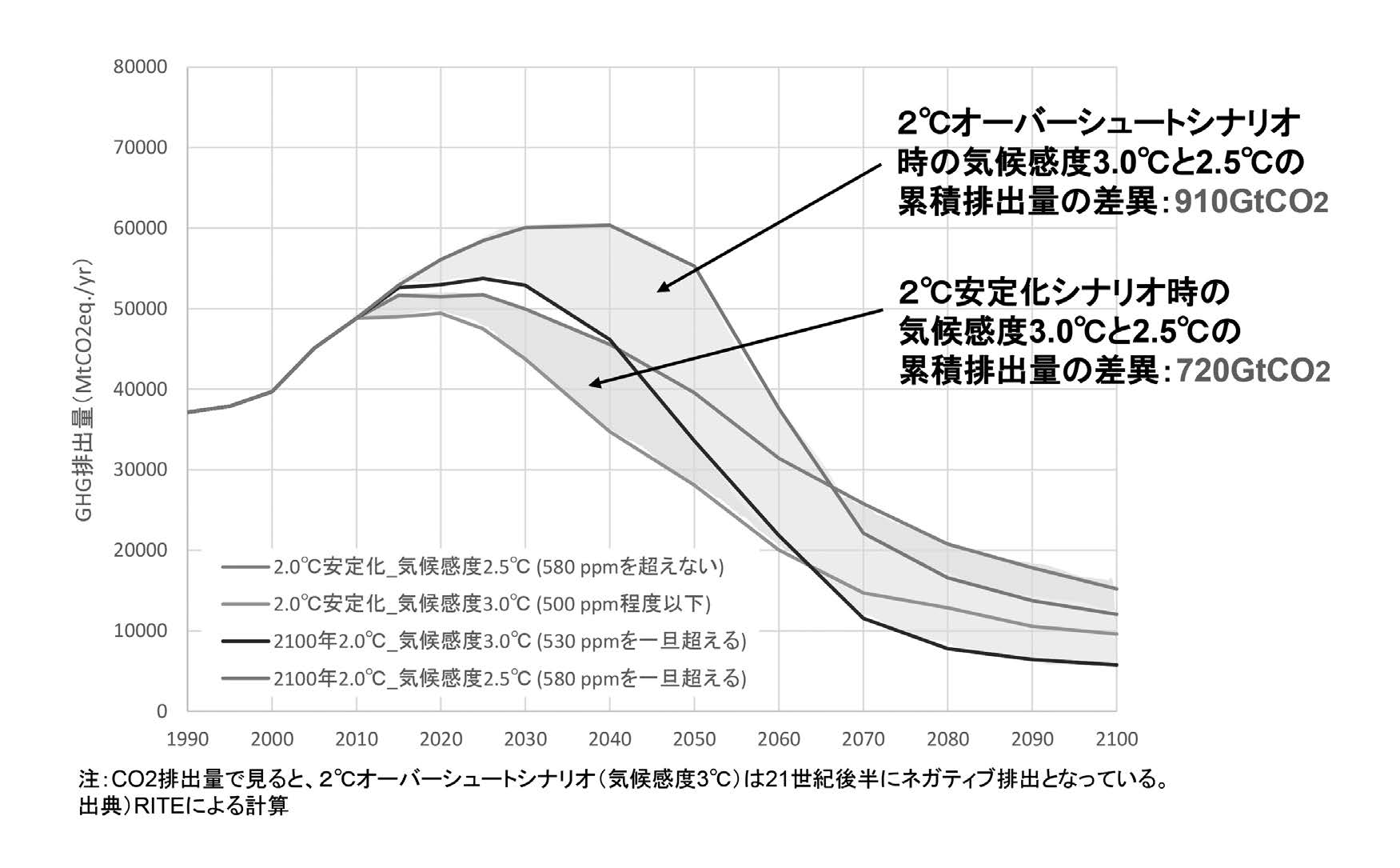

そもそも大気中のCO2濃度が倍になったときにどれだけ気温が上昇するかという最も基礎的な数字(気候感度)が明らかではないし、2℃目標達成も確率論なので、排出経路は多様なのだ。

気候感度について言えば、IPCCの第一作業部会は、AR5において、平衡気候感度をAR4のものから見直しを行っている。具体的にはAR4においては、「気候感度2.0~4.5℃、最良推計値3.0℃」とされていたものが、「1.5~4.5℃」へと下方修正され、最良推計値については合意を得られなかったのである。しかし、長期シナリオで気温の推計を行った第三作業部会の作業においては、AR4で採択された気候感度を用いて計算がなされている。すなわち第一作業部会がAR5で出した最新の知見ではなく、古い保守的な数字で計算しているというわけだ。

(公財)地球環境産業技術研究機構(RITE)の指摘によれば、2℃目標を達成する確率を50%より大きくするとすれば、残り1,300GtCO2程度となり、さらに最新の知見を考慮して気候感度が0.5℃程度小さいとした場合には、残り2,000GtCO2程度となるとしている。IPCCビューローが強調した1,000Gtと比べ、それの2倍程度まで幅を持って考えても良いこととなる。

このように気候感度の考え方によっても、目標達成への道筋は多様化するが、ある一定の前提(気候感度3℃)で計算したパスと各国がNDC(約束草案)により提出した削減目標の総和を比較して、そのギャップを算出し、各国の目標引き上げを求める議論もある。いわゆる「ギガトン・ギャップ」論であるが、こうした論が強くなればパリ協定はルール設計の過程で崩壊してしまいかねない。今の技術で持続可能な発展をしつつそれだけの削減をすることが可能なのであればよいが、科学の不確実性と技術革新の可能性の両方が存在する中で、単一のシナリオで各国を縛ることは無理である。

「予算」をオーバーしては大変なことになるので、厳しめにいっておくほうが良いではないかと思われるかもしれないが、先述した通りパリ協定を成り立たせるには、トップダウンとボトムアップの微妙なバランスが必要である。ゴールを過度に高いところに設定しトップダウンを強めてしまえば、制度崩壊のリスクを高めることに通じる。厳しめな数字が一旦世に広まると、その科学的妥当性を議論することすら難しくなるが、気候変動に関する科学はまだ発展途上である。提供される知見に変更が生じれば、我々が採らなければならないパスもまた変化する。パリ協定の制度設計を成功させるためには、IPCCの提供する最新の科学的知見を科学的に理解した上で議論すべきであり、ビューローの記者会見から広まった「カーボンバジェット残り1,000Gt」論は改めてその意味を問う必要があるだろう注3)。

- 注1)

- 「ハイブリッドアプローチに基づく2020 年以降の温暖化対策の国際枠組み─ 2013 年の交渉動向と2015 年の合意期限に向けた課題─」上野貴弘電力中央研究所社会経済研究所主任研究員などがある。

http://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/detail/Y13020.html

- 注2)

- カンクン合意本文(下記のP3 参照)

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=3

- 注3)

- 「カーボンバジェットについて考える」(国際環境経済研究所有馬純主席研究員)は、交渉の経緯を踏まえてカーボンバジェット論がパリ協定となじまないものであることを批判している。

http://ieei.or.jp/2017/02/special201511021/

パリ協定成功のためのエッセンス

話を科学(IPCC)から政治(UNFCCC)に戻そう。2015年8月、故・澤昭裕国際環境経済研究所長(当時)と有馬、手塚、竹内の3研究員で、「COP21─国際交渉・国内対策はどうあるべきか」と題した緊急提言注4)を取りまとめた。この緊急提言については今後のパリ協定に関する国際交渉や国内対策の議論においても有用であるのでぜひ皆様にもご一読いただきたいが、その中でも、パリ協定成功のための重要な要素と筆者らが考えたのが、状況変化に応じた目標の柔軟な見直しを認めることであり、それによって参加へのハードルを下げ、各国が参加し続けることが必要だと述べた。

米国の政権交代を例に考えてみよう。トランプ政権が採り得る選択肢は今のところ下記の三つに整理できる。第一が気候変動枠組み条約からの離脱であり、これはすなわちパリ協定からの離脱という公約も同時に達成することを意味する。第二がパリ協定からの離脱であるが、ブッシュ政権が京都議定書から離脱した時の轍を踏まぬよう、議会の判断に委ねその意思により離脱を決定すると想定される。大統領の行政判断によって離脱すれば政権交代により覆されてしまうからだ。第三がパリ協定に残留した上で目標の引き下げを行うというものだ。オバマ政権での目標の決め方について、米国産業界のなかにも「それはブラックボックスの中」、「政府と産業界はこの目標に関してNo consultation(協議していない)」と批判的な声があったことは以前別の論考で紹介したが注5)、こうした声を背景にオバマ政権のプロセスの不透明性を批判し、改めて目標を決め直す可能性はあるだろう。

もちろん、パリ協定に残留し目標もそのまま維持したうえで特段達成の努力は行わないという選択肢もあり得るが、そうなるとクリーン・パワー・プランの差止に関する訴訟等においても、国際的な姿勢と国内政策との不整合を批判的に捉えられてしまうだろう。選挙キャンペーン中に掲げた公約を全く無視することにもなるので、この選択肢が採られる可能性は極端に低いと考える。

第三の選択肢が残されているのは、パリ協定が柔軟性を有した仕組みだと考えられるからだ。実はパリ協定が策定される交渉において、2℃目標を達成するには現在の各国による貢献では不十分であるとして、レビューを通じた目標見直しの際、「野心のレベルを引き上げる」という一方向の見直しのみしか認めない「no-backsliding」(後退禁止)条項を挿入しようとする動きがEUや島嶼国を中心に存在した。目標を徐々に引き上げていくことが望ましいことは議論するまでもないが、中長期的に目標をレベルアップさせていくことと、短期的な時間軸において経済状況や自然状況の変化による起伏を認めないこととは別問題である。また一度約束草案を出したが最後、レビューの際に上方修正しか認めないということになれば、目標値に下限値として法的拘束力を持たせることと同義である。

パリ協定4条11項注6)は基本的には目標の引上げを求めるもので、引き下げという選択肢はないと解釈する向きもあるが、少なくとも明示的な後退禁止とはなっていない。もし後退禁止条項が書き込まれていたら、アメリカは第三の選択肢は採り得ず、条約あるいはパリ協定を離脱する可能性が一気に高まっていたことだろう。

このように柔軟性のない制度にしてしまえば、パリ協定のトラックから脱落していく国を増やす結果となり、枠組みとして持続可能なものでなくなってしまう。パリ協定は発効済みではあるが、その仏に魂を入れるルール策定の議論はまだ始まったばかりなのである。

交渉の風景

2018年のCOPでパリ協定実施指針の採択に至るためには、今年のCOP終了後にはそれまでの議論を踏まえてテキスト案が作成される必要がある。そのためにそろそろ議論を具体化させねばならないが、雲行きははなはだ怪しい。

ウィーンで開催されたエネルギーフォーラムに出席したついでに、5月8日から約2週間ドイツのボンで開催された補助機関会合(パリ協定特別作業部会第1回会合第3セッションおよび第46回科学技術的助言に関する補助機関会合、第46回実施に関する補助機関会合)を覗いてみたが、相変わらずの交渉の構図があった。これは機会を改めてまた詳述したいが、簡単に概観だけ述べる。

最近は中国が温暖化対策に積極的な姿勢に転じた印象をお持ちの方も多いだろう。例えば今年1月スイスで開催された世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)に中国の国家主席として初めて出席した習近平氏は、その演説の中で気候変動対策の重要性にも言及し、称賛を浴びた。選挙キャンペーン中気候変動問題の存在そのものを否定してきたトランプ大統領の発言とはっきりとしたコントラストを醸し出したのは確かだが、交渉現場での中国の発言を聞く限り、中国が温暖化対策において世界のリーダーシップを取ろうとしているようには見えない。テーマによっても対応が異なるが、緩和あるいは透明性については特に、従前通り先進国と途上国の二分論を主張している。

写真1/COP23 の会場ともなるドイツ・ボンのWorld Conference Center。非常にコンパクトな会場であり、COP23 の参加人数は相当絞り込まれるとのアナウンスが事務局よりなされた。

(筆者撮影)

米国や日本、豪州はこれまで通り、目標の定量化や比較可能性を重視し、安易な先進国と途上国の二分論によって提供すべきデータに差異を設けるべきではないことなどを主張しているが、パリ協定についてのスタンスを決めきれない米国は交渉団の規模も1/3程度まで縮小されており、発言力が弱まりつつあることは否定できないだろう。現在は協定に留まる可能性もあるので、米国が受け入れられない線は守るべく発言はしている。例えば先進国のNDCには適応・支援も含めるべきとする主張や、透明性に関して先進国と途上国で明確な差異を設けようとする主張には明確に反対の声を挙げているが、今後国連気候変動交渉の場で米国がどれほどの存在感を持つかは不透明だ(追記:5月27日日本時間21時過ぎ、トランプ大統領が「パリ協定に関するスタンスは来週決定する」とコメントした。本誌発行のころには決定していると思われる)。日本、豪州、NZなどこれまで米国と歩調を合わせて交渉に臨んできた国には特に、交渉戦略の練り直しが求められるであろう。パリ協定はまだ生まれたばかり。育つかどうかは今後の議論にかかっている。

- 注4)

- 「COP21─ 国際交渉・国内対策はどうあるべきか」(国際環境経済研究所 澤昭裕、有馬純、手塚宏之、竹内純子)

http://ieei.or.jp/2015/10/sawa-akihiro-blog15100802/

- 注5)

- 「COP21 パリ会議を振り返ってー交渉結果のポイントと今後の展望」竹内純子

http://ieei.or.jp/2016/02/takeuchi160218/

- 注6)

- “ A party may at any time adjust its existing nationally determined contribution(NDC) with a view to enhancing its level of ambition.”