日本の約束草案は野心のレベルが足りないのか?(第3回)

有馬 純・本部 和彦・立花 慶治

東京大学公共政策大学院 教授・客員教授・客員研究員

※【第2回】はこちらから

6.日本はベースロード電源にこだわっているのか

上記で述べたように日本のエネルギーミックスは3E+Sの微妙なバランスを取りつつ策定されたものである。日本のLNG火力は米国やEUのガス火力よりも高コストである(IEA注9)によれば米国の4倍、EUの2倍近くであり、地理的制約により2040年においても格差は継続すると見込まれている)。電力コストを下げるために安価で安定的な電源がどうしても必要となる。原子力と石炭のシェアが46-48%という目標は3つのEを実現する上での各電源の強み、弱みを総合勘案した結果としての数字に過ぎない。

Climate Action Tracker は、「ベースロード電源(石炭と原子力)の役割を増大することは低炭素社会に向かう国々と真逆の方向である」と論じているが、IEAが2015年6月に発表した「エネルギーと気候変動―世界エネルギー見通し特別レポート」注10) によれば、各国の提出したINDCの総計と、いわゆる450ppmシナリオとの間をブリッジするシナリオにおいてすら、原子力と石炭の比率は米国で42%、EUで43%と見通されている。ブリッジシナリオがINDCシナリオよりも野心的であることを考慮すれば、46-48%という数字は他国と同等程度であると言えよう。

7.日本は石炭依存を高めているのか

石炭火力新設プロジェクトが1700万kw分あると言われているが、この問題については大きな構図の中で捉える必要がある。

福島第一原発事故以降、日本はほぼ1000万kwにのぼるゼロエミッション電源を失った。更に運転期間40年、延長しても最大20年という稼動年数が法定化された。更にいくつかの原発は廃炉されることになっている。仮に他の全ての原発が再稼動されたとしても総発電量の22-20%をまかなえる程度である。震災前に原発が30%近い電力を供給していたことを考えれば、この不足分を運転特性、コスト、炭素制約等を勘案しつつ他の電源で代替しなければならない。太陽光や風力は間欠性があるため原発を完全に代替することはできず、火力によるバックアップを必要とする。地熱、水力、バイオマスは安定電源であるが、その拡大には物理的な制約がある。ガス火力のCO2排出は少ないが、電力コストやエネルギー安全保障のことを考慮すれば、それだけに依存するわけにはいかない。安価な国産天然ガスがある米国とは事情が違うのだ。だからこそ日本は一定量の石炭火力を必要としている。

更に現在進行中の電力市場自由化のもとでは、発電コストの低い石炭火力が魅力的なオプションになることは不可避である。現在停止中の原発が期待されたように再稼動されなければ、石炭火力は安価で安定的な電源としての役割を期待されることになるだろう。

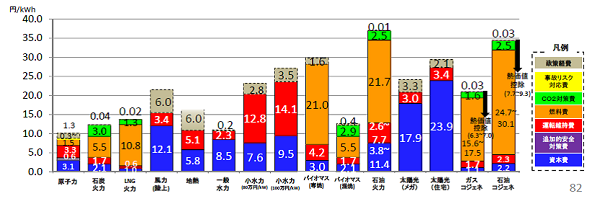

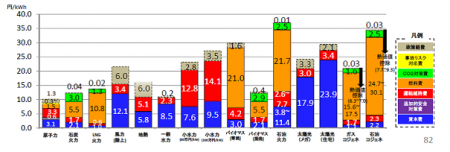

逆に原発の再稼動が着実に進むのであれば、石炭火力の必要性は減殺されることになる。モデルプラントによる発電コスト比較を見れば明らかなように、震災後の追加的な政策コスト、事故関連コストを上乗せしても原子力の発電コストは石炭よりも安い。既存の原発の再稼動による発電コストはそれよりも更に低いものとなる。原発再稼動は新設、既設の石炭火力のコスト競争力に大きな影響をもたらすことになるだろう。即ち1700万kwの石炭火力新設プロジェクトが全て実現するか、どの程度の設備利用率で運転されるかは、原発再稼動の見通しに依存するところ大である。

日本では石炭火力新設プロジェクトに反対する論者は、しばしば原発再稼動にも反対の論陣を張っている。しかし新規の石炭火力の導入を最小化するためには、原発の再稼動を着実に進めることが最善の道であるということを認識すべきである。

8.日本のINDCは長期目標と不整合なのか

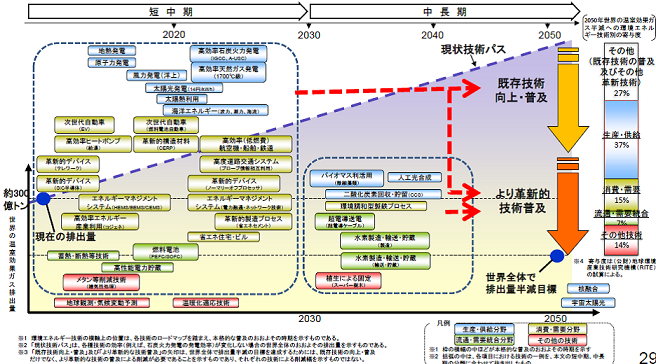

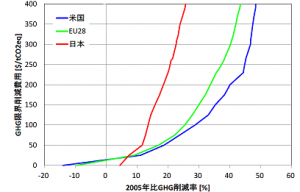

日本のINDCが長期目標と整合的でないという批判は、2050年に80%削減という長期目標からバックキャストした直線の削減パスを前提としている。80%削減に向けて直線的に削減していくことは技術的には可能かもしれないが、現在の技術体系のもとではその実現には法外なコストがかかる。だからこそ日本は環境エネルギー技術革新計画に基づき、削減パスを非連続的に屈折させるような革新的技術開発に最大限の努力を傾注することにしている。イノベーションというものが持つ非連続的な特性を考慮すれば、日本のINDCが80%削減に向けた直線的な削減経路に乗っていないことを理由に批判することは当を得ないものである。

また革新的技術開発には官民による戦略的なR&D投資が必要である。そのためには良好なマクロ経済環境と企業収益が不可欠となる。短中期的に過度に厳しい削減目標を設定し、経済に過大な負担をかける政策を実施すれば、長期的なR&D投資を阻害することとなり、長期的な温室効果ガス削減の観点からも逆効果となる。

- 注9)

- World Energy Outlook 2014, page 51.